Rogatoria, s.f.

Il termine che analizziamo oggi occupa uno spazio considerevolmente piccolo nel nostro Codice di Procedura Civile, dove se ne trova una sola occorrenza, ma ha una storia molto antica e, soprattutto, radici reali che vi stupiranno con effetti speciali.

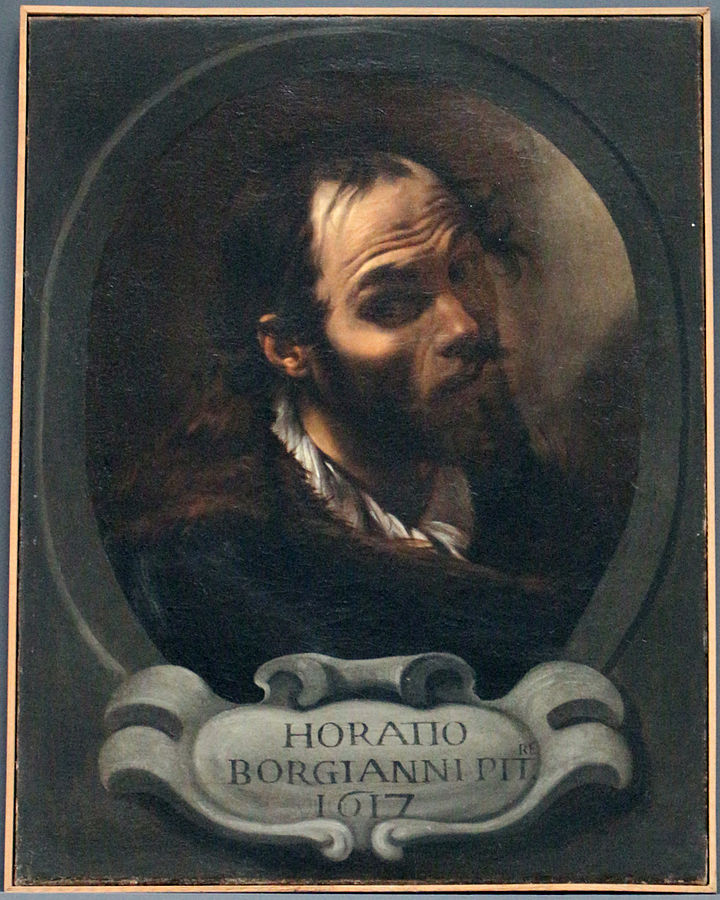

Ci siamo abituati a prendere le parole del diritto alla lontana, cercandole in altri contesti per disvelarne poi le radici. Oggi partiamo dalla storia dell’arte con le parole dell’eminentissimo Roberto Longhi in descrizione di un famoso autoritratto di Orazio Borgianni, pittore secentesco, vicino a Caravaggio:

È bene Borgianni che ci sta di fronte nel fiore della vita e dell’attività, coi suoi riccioli umidi ed elastici, il suo fare tumido e alitante, come leggermente essoufflé, Borgianni trasandato ed elegante, slacciato l’ardiglione della gorgera fresca, Borgianni spadaccino ed artista, che posa a melanconia, foscoliano, e sommamente artistico nella posa tra rogatoria e informativa. È Borgianni in attesa della nomina a cavaliere.

Chi conosce il Longhi e il suo modo squisito di descrivere le opere d’arte, sa perfettamente che ogni parola utilizzata era soppesata e scelta come portatrice di un senso unico e non comunicabile attraverso altri vocaboli.

La posa del pittore tra “rogatoria e informativa” descrive quindi un atteggiamento in bilico tra domanda e sentenza. Il primo termine di questo binomio, rogatoria, suonerà senz’altro nota ai giuristi, come l’avanzamento di una richiesta dell’autorità giudiziaria verso un organo autonomo circa un atto processuale.

Ritorna quindi il tema della domanda, e infatti “rogatoria” deriva dal latino ROGATOR, “richiedente”, che a sua volta deriva dal verbo ROGARE, “richiedere”. Facendo un passo indietro e scavando nella storia linguistica del termine scopriamo come esso derivi dal Proto Indo Europeo *rj, “raggiungere dritto in avanti”, mutato in *reg- e che sta alla base di molti termini che portano in sé il senso di “muovere qualcosa” di materiale o immateriale, verso qualcuno. Come una supplica, una richiesta, una domanda.

Ma non finisce qui. Il “muovere in linea retta” è proprio anche del REX, e non a caso REGERE, “governare, guidare” trova la sua radice in *raj, strettamente connessa a *rj. Quindi sia “re” che i verbi di governo e guida hanno molto in comune con “rogatoria”.

Il termine venne utilizzato già in epoca romana ad indicare, chiaramente, una “domanda”, sia in ambito militare che giuridico. La rogatio fu, a partire dalle riforme del IV secolo a. C., la domanda che il praetor uscente doveva esporre ogni anno alle proprie centurie per avere approvazione del praetor in via di nomina.

Nel corso del tempo tuttavia, vediamo che al significato di “richiesta” se ne affiancheranno altri validi tutt’oggi e quasi sinonimi di sottoscrizione ufficiale di un documento.

Nel I secolo a. C. i rogatores erano, ad esempio coloro che durante le assemblee della res publica, oltre a pronunciare le domande durante i concilia segnavano anche le risposte dei votanti su apposite tavolette cerate per “ufficializzare” l’esito finale.

Saltando avanti di alcuni secoli arriviamo al volgare italiano, dove il significato attribuito a “rogare” e “rogatoria” oscilla sempre più tra il “domandare” e il redigere un atto ufficiale e pubblico.

La prima attestazione di rogare è rintracciabile in un documento del 1261, prodotto in area umbra: il Libro di conti castellano del Dugento. Qui leggiamo che:

Bonoporto rogò carta die VIIJ ext. febraio.

Quindi dando il via alla vita “notarile” del termine, proprio di tutti quei documenti redatti da un notaio e, pertanto, validi solo per la presenza della di lui firma.

Dal diritto romano, a quello medievale, è facile risalire al percorso storico che ha, infine, condotto la rogatoria sino ai nostri codici civile e penale, pur designando, oggi, un tipo di domanda molto specifico.

Ciò non ci trattenga dal tornare ad usare un bel latinismo di tanto in tanto: non dite quindi alla vostra preda estiva “ti va di uscire stasera?” ma preferite un classicissimo “Posso osare rogarti di uscir meco, questa sera?” e farete faville.

© Riproduzione Riservata

Bibliografia

Rogatoriæ litteræ (par C. du Cange, 1678), dans du Cange, et al., Glossarium mediae et infimae latinitatis, éd. augm., Niort : L. Favre, 1883‑1887 (http://ducange.enc.sorbonne.fr/ROGATORIAE).

Rogare, (par les Bénédictins de St. Maur, 1733–1736), dans du Cange, et al., Glossarium mediae et infimae latinitatis, éd. augm., Niort : L. Favre, 1883‑1887, (http://ducange.enc.sorbonne.fr/ROGARE1).

Rogatoria, Rogare, in Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana.

Rogatoria, Rogare, in GDLI, UTET.

Rogare, in TLIO, Tesoro della Lingua Italiana delle Origini.

Rendich, Franco, L’origine delle lingue indoeuropee, Roma, Palombi Editori, 2005.

Longhi, Roberto, Orazio Borgianni, in L’arte: rivista di storia dell’arte medievale e moderna — 17.1914, Roma, Casa Editrice de l’Arte, 1914.

Rogatoria, (a c. di) Giuseppe Della Monica – Diritto on line (2016) (http://www.treccani.it/enciclopedia/rogatorie_%28Diritto-on-line%29/).

Guarino, Antonio, Storia del Diritto Romano, Napoli, Editore Jovene, 1990 (8° ed.).

Albertario, Emilio, Studi di Diritto Romano, Milano, Giuffrè Editore, 1987.

Codice di procedura civile, Libro II, Titolo I, Capo II, art. 204 (https://www.altalex.com/documents/news/2014/12/04/del-procedimento-davanti-al-tribunale-dell-istruzione-della-causa).

Altro da Nomen Omen: