Nella Livorno del Seicento lo strano caso di un moro esperto in arti magiche e mediche processato dall’Inquisizione.

È possibile curare le possessioni scrivendo sui palmi di mani, piedi e successivamente sugli alluci? Se così fosse avremmo dovuto informare William Friedkin e William Peter Blatty di tale pratica.

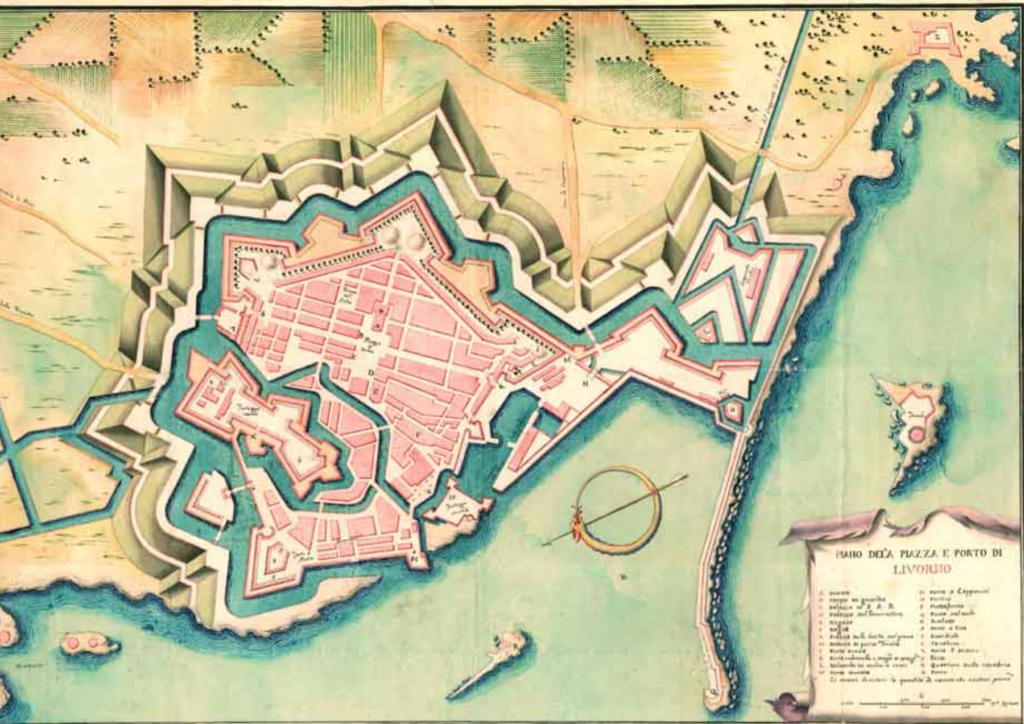

Questa storia ha luogo nella Livorno del XVII secolo. Una Livorno inedita all’interno del panorama italiano della controriforma. La città labronica era a tutti gli effetti un crocevia portuale, una città multiculturale e multietnica, come diremmo oggi. Proprio come succedeva in Gerusalemme, per le sue vie non era inconsueto scorgere botteghe musulmane (chiamati genericamente “turchi” anche se non provenienti e originari dell’Anatolia) accanto a quelle cristiane o ebraiche. A dire la verità la maggior parte dei “turchi” presenti a Livorno erano schiavi, probabilmente catturati dopo qualche battaglia nel Mediterraneo, anche se la presenza di musulmani liberi e regolari lavoratori era del tutto normale, ma certamente in minoranza rispetto a coloro che si trovavano in una condizione servile. Il protagonista di questa storia è proprio un ex schiavo, che una volata ottenuta la libertà, decise di proseguire con la sua vita a Livorno e, addirittura, convertirsi al cristianesimo.

Il Bagno era sicuramente tra le strutture più singolari entro le mura della città, era il luogo dove si trovavano gli alloggi degli schiavi, che erano costretti a lavorare sulle galere toscane. Qui si svolgeva la maggior parte della vita di uno schiavo, ma contrariamente a quanto si possa penare, le condizioni di vita nel Bagno di Livorno erano decisamente migliori rispetto a quella che avrebbe potuto condurre nella maggior parte delle città italiane del XVII secolo. All’interno di questa struttura non vi erano solo gli alloggi, ma vi era anche una moschea, dove gli appartenenti alla fede islamica avrebbero potuto accedere alle proprie liturgie e disporre dei loro morti secondo le proprie usanze. Non era neanche impossibile per uno schiavo, in autunno o in inverno, lavorare per qualche bottega della città o addirittura condurre qualche locanda, dopo aver ottenuto una sorta di permesso per buona condotta. Questo tipo di concessioni trovano una spiegazione nella reciprocità: come vi erano schiavi musulmani sulle sponde nord del Mediterraneo, vi erano schiavi cristiani, o comunque cristiani liberi come missionari e predicatori, in città musulmane; per evitare rappresaglie dettate da una perversa legge del taglione, e comunque rinunciare ad un capitale economico e lavorativo (come erano del tutto visti gli schiavi), si preferì ricorrere a questo tipo di concessioni.

Proprio Bagno di Livorno era sede del vicariato foraneo del Tribunale dell’Inquisizione facente capo al tribunale di Pisa, diocesi entro al quale rientrava anche la città labronica. Proprio qui vennero condotti molti processi, le cui carte venivano sempre mandate in copia al tribunale di Pisa. Questo tipo di documenti giudiziari si sono rivelati essenziali per riuscire a comprendere la vita quotidiana di musulmani nella Livorno dell’epoca, proprio come in questa storia.

Uno dei fascicoli meglio conservati ci parla di un processo condotto contro un tale Yusuf (“Iusuf” nei documenti), un ex schiavo “turco”, convertitosi e ribattezzatosi in seguito Giuseppe Boccarelli. La documentazione è priva della denuncia, e si apre con l’interrogatorio avvenuto il 19 luglio del 1611 della lunigianese Domenica Vannini, colei che con ogni probabilità sporse denuncia contro l’imputato. A condurre l’interrogatorio fu proprio l’inquisitore generale di Pisa, frate Arcangelo Mondani, al quale la donna confessa di essere posseduta da spiriti maligni da ormai quattordici anni, e di aver provato ogni rimedio per scacciarli, dagli esorcismi ai pellegrinaggi in vari monasteri. Esasperata dalla situazione, confessò anche di aver accettato il suggerimento di mastro Ottavio Delbone, suo compagno di vita ma non suo marito, legame irregolare che emerse solo progressivamente nel processo ma che comunque parve non interessare all’inquisitore. Ottavio era venuta a conoscenza dal capitano di un vascello mercantile attraccato a Livorno, che proprio in città operava un “moro” esperto in arte medico terapeutica. Si trattava di Yusuf, che venne convocato e ospitato a casa Delbone per tutta la quaresima del 1610 e medicò Domenica con riti e amuleti. Le cure sembravano funzionare così bene che il “turco” si allontanò dalla coppia per tornare a Livorno. La donna racconta all’inquisitore che però un anno dopo fu colpita da una violentissima crisi di possessione e che quindi Yusuf fu richiamato in servizio e nonostante si fosse convertito al cristianesimo fece altre due medicine/magie al modo “turchesco”.

La deposizione di Domenica doveva essere convalidata e confrontata con quella di altri testimoni, per cui nei giorni seguenti anche la madre della donna, un suo amico, il parroco e lo stesso Ottavio Delbone furono ascoltati dall’inquisitore. Da questi interrogatori emersero altri particolari della vicenda: l’ormai Giuseppe si era ripresentato a casa Delbone nel carnevale del 1611 chiedendo ospitalità per la quaresima a venire, dal momento che era intenzionato a compiere un pellegrinaggio a Roma e Loreto in occasione della Pasqua. I testimoni aggiungono anche che in seguito ad una lite tra lui e Domenica, Yusuf si era allontanato e che pochi giorni dopo le crisi ricominciarono. Sia il parroco che Ottavio esplicitarono il legame tra le due cose e riportarono di essersi affrettati a richiamare Yusuf chiedendogli, per grazia, di guarire un’altra volta la donna. Per l’inquisitore vi erano prove sufficienti per sospettare l’ex schiavo di stregoneria e pratiche islamiche, per cui si adoperò per farlo arrestare e far perquisire la sua abitazione. Una volta in cella, il “turco” vi restò fino al 2 dicembre del 1611, giorno in cui comparì davanti all’inquisitore per fornire la propria versione dei fatti.

Per altre erudizioni legali:

- Adele Pertici: la prima notaia

- La clausola degli spettri e altre storie di fantasmi in tribunale

- 9 agosto 1883: Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino ammette Lidia Poët

- Il Codice di Hammurabi

- All’ombra della ghigliottina: l’esecuzione di Luigi XVI

- Bestie delinquenti: la polemica con la Scuola Positiva e la visionarietà di D’Addosio

Dopo aver inizialmente negato di avere avuto alcun contatto con Domenica, Yusuf confessò che mastro Delbone lo cercò e lo convinse a medicare la donna. L’imputato ammise anche di averla curata come si era solito fare nella tradizione islamica, in quanto all’epoca non si era ancora convertito: scrivendo sulla mano destra della donna delle formule che aveva trovato in un libro, ma di cui non conosceva il significato. Di fronte all’incalzare delle domande del giudice, Yusuf ammise le proprie responsabilità e dichiarò anche di aver curato altre persone oltre Domenica. Ciò che però ora attirò l’attenzione dell’inquisitore erano i libri da cui l’imputato aveva tratto le formule e le istruzioni per realizzare le medicine capaci di curare le possessioni. Anche questa volta l’interrogato si trincerò dietro a negazioni e silenzi, fino a quando divenne insostenibile continuare a rivendicare di non saper leggere l’arabo, dal momento che durante la perquisizione fu trovato un libro in quella lingua nei suoi alloggi. Anche qui la testimonianza risulta dapprima incerta in quanto l’ex schiavo dichiara che tale scrittura appartenga ad un altro schiavo, poi cambiando tattica ancora una volta, dichiara che le scritture presenti nel libro non erano “cattive”, chiedendo anche dal giudice di permettere ad un arabo di tradurle per confermare la sua versione. L’inquisitore permise la cosa ed effettivamente non si trovò al suo interno nessuna prova per incriminare Giuseppe.

A questo punto, visto il profondo pentimento dichiarato ed il riconoscimento dei propri errori da parte dell’imputato, non restava che riconoscerlo come “leggermente sospetto di eresia”, come tale fu costretto all’abiura (anche se in forma privata) e gli vennero inflitte una serie di lievi “penitenze salutari”. Quattro giorni dopo l’inquisitore scriveva ai suoi superiori della congregazione romana in merito all’esito del processo chiudendo la sentenza. Per Giuseppe era davvero finita.

Non è pienamente chiaro se Domenica Vannini soffrisse di attacchi di epilessia o di una forma particolare di isteria, certo è che sia Yusuf che mastro Delbone erano convinti della possessione della donna da parte di un demone. Ciò che è certo, e che viene confermato dagli interrogatori dei due protagonisti di questa storia è la modalità del rimedio adottato da Yusuf nel tentativo di guarire la sua paziente, che prevedeva la fusione di due aspetti: l’utilizzo di essenze profumate e piante con virtù terapeutiche; dall’altro lato era previsto l’utilizzo di particolari talismani e riti schiettamente magici. Ciò che emerge dalle documentazioni giudiziarie è una sorta di fusione di determinati termini, come il nome del presunto demonio che infestava il corpo della mal capitata, “Lucifero”, che probabilmente venne chiamato così per una scelta dettata dal vincolo linguistico italiano causata dalla forma mentale cattolica degli interrogatori, ma che in realtà è molto più appartenente alla tradizione cristiana che a quella mussulmana, malgrado il rito eseguito da Yusuf fosse del tutto islamico. Secondo le indicazioni che vengono riportate dal processo, l’ex schiavo fornì la spiegazione, di come lui stesso aveva appreso delle modalità di liberare un corpo umano dalla possessione da parte dei jinn (creature magiche in grado di entrare nel corpo di uomini e donne per prenderne il possesso).

Ben riportate, dai riscontri e dagli incroci degli interrogatori dei due protagonisti e dei vari testimoni, sono le modalità di estrazione di tali creature dal corpo secondo i rapporti del tribunale: una volta individuata la natura del jinn, si procede con lo scrivere delle formule sui palmi delle mani del paziente, così come sui i palmi dei piedi, con un particolare simbolo (in lingua araba) sull’alluce del piede, di modo che lo spirito non potesse scappare. Il passo successivo, secondo le modalità di cura riportate ed emerse durante l’interrogatorio, sarebbe consistito nel bruciare essenze e profumi facendone inalare i profumi al paziente, di modo da causare il “rogo del jinn”, il quale non riuscirebbe a sopportare il fumo e di conseguenza abbandonerebbe il copro della vittima per venire catturato ed imprigionato all’interno di un pezzo di tessuto tenuto con sopra scritte delle formule in arabo, questo è quello che emerge dalla testimonianza di Domenica.

Lo studio emerso da e per questi fascicoli inquisitori propone una riflessione, ovvero quella della contestualizzazione se non quella dell’interpretazione di un determinato avvenimento anche senza l’utilizzo delle categorie necessarie per comprenderlo, categorie che di fatto hanno creato, catalogato e utilizzato tale evento. In questo caso specifico, l’accento viene messo sulla natura della magia, che vista in un’ottica cristiano (e cattolica in questo caso) associata per forza di cose alla presenza di spiriti e figure demoniache, fatto che viene confermato anche dalla letteratura, per fare un esempio su tutti basta dare uno sguardo alla Gerusalemme liberata del Tasso, che categorizza i mussulmani come demoni capaci di utilizzare magie. In realtà, se si guarda con un’altra prospettiva da un’ottica islamica, si riuscirà a comprendere che all’interno del mondo musulmano la magia non viene per forza di cose associata ai demoni e quindi non per forza ha un’accezione negativa. Si, i jinn possiedono questa magia, ma è anche vero che il potere di Dio, che sta sopra ogni cosa esistente quindi anche dei jinn, può piegare tale potere e tale magia a scopi di aiuto nei confronti degli uomini che eseguono correttamente le pratiche che vengono descritte nei vari volumi di magia del mondo islamico.

Bibliografia:

Santus C. Il “Turco” e l’inquisitore. Schiavi musulmani e processi per magia nel Bagno di Livorno (XVII secolo), in “Storia e società”, n. 133, 2011.

© Riproduzione Riservata