La sentenza della Corte di appello di Torino del 14 novembre 1883 aveva stabilito che “L’avvocheria fosse un ufficio esercitabile soltanto da maschi, e nel quale non dovevano punto immischiarsi le femmine“. Vi proponiamo qui il testo di una intervista che Lidia Poët rese proprio all’indomani di quella decisione.

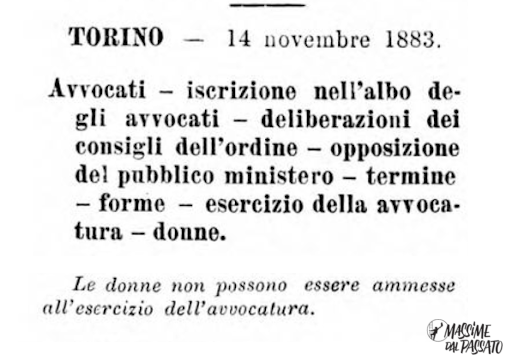

Questa vicenda non smetterà mai di appassionarci, commuoverci, entusiasmarci. La signorina Lidia Poët, nata a Perrero (TO) nel 1855, dopo aver preso le “patenti” di Maestra Superiore Normale di inglese, tedesco e francese tra il 1871 e il 1874, si immatricolò in giurisprudenza alla Regia Università di Torino. Nel giugno 1881, si laureò e inizio a svolgere la pratica nello studio del fratello avvocato. Il 9 agosto 1883 fu iscritta nell’Albo degli Avvocati di Torino. Il 24 agosto dello stesso anno, la Procura del Re si oppose all’iscrizione e presentò un ricorso alla Corte d’Appello di Torino che con sentenza del 14 novembre 1883 dichiarò che Le donne non possono essere ammesse all’esercizio dell’avvocatura. Anche la Cassazione di Torino ribadì questa posizione l’anno successivo (ve lo abbiamo raccontato qui), e l’avvocatessa Lidia dovette attendere altri quarant’anni prima di re-iscriversi all’albo (questa storia invece ve l’avevamo raccontata qui).

La questione suscitò appassionati dibattiti sulla stampa, le riviste giuridiche e in Parlamento. Talmente appassionati che ce stiamo occupando noi ancora adesso a distanza di quasi centocinquant’anni.

Quel che raramente si legge nei resoconti di questa vicenda sono, però, le vive parole di Lidia Poët all’indomani della decisione del 14 novembre. Ve le proponiamo noi oggi, avendo recuperato un’intervista resa dalla avvocatessa poche ore dopo avere ricevuto la notifica della sentenza.

Il Corriere della Sera pubblicò il 4 dicembre 1883 una intervista a tutta pagina. Il giornalista le fa visita presso lo studio del fratello e legge insieme a lei la sentenza, commentandola passo dopo passo. Si tratta di un documento fondamentale per la ricostruzione di questa storia, e siamo felici di condividerlo con voi. Leggiamo di una giovane donna caparbia, forte, per niente decisa ad arrendersi, una donna colta e apprezzata che è in procinto di scrivere il ricorso in Cassazione per perorare la propria causa. Una donna che avrebbe perso la sua battaglia personale, ma il cui indomito impegno fu decisivo per ottenere – seppure a distanza di anni – una riforma che finalmente permise alle donne di esercitare liberamente l'”avvocheria”.

Ma ora andiamo al 1883.

Intervista a Lidia Poët

La sentenza della Corte è stata vivacemente criticata dalla stampa torinese, e con ragione. Noi non crediamo che allo stato dei nostri costumi, l’avvocatura sia professione adatta alle donne in genere; ma non crediamo che la legge proibisca alle donne questa professione, e ad ogni modo la motivazione della sentenza de’ magistrati torinesi ci è parsa debolissima, e tale da non far onore alla mente di quell’alto tribunale. Abbiamo pregato un nostro collaboratore di andare a far visita alla signora Poët a Pinerolo e di avere con lei un colloquio. Eccone il rendiconto.

Arrivai a Pinerolo verso il mezzodì. Feci colazione, e all’una infilai i guanti e uscii alla ricerca del N. 1 del Corso di Torino. Trovatolo, salii al secondo piano e tirai il cordone allo studio dell’avvocato Poët. M’aperse una servettina cui chiese notizie dell’avvocato. – «Non c’è» mi rispose. – «E l’avvocata?» – «C’è, favorisca di accomodarsi».

E, attraversata una vasta anticamera, mi accomodai in un elegante salotto. Sopra il sofà vi è il ritratto di un vecchio dall’aria franca e severa nello stesso tempo. È il capo della famiglia Poët che ora riposa nel camposanto di Traversa di Perrero.

Una porta si aperse e comparve l’avvocatessa. Mi alzai e: «Venni non per condolermi con lei delle opposizioni che le fanno, ma sì per incoraggiarla a insistere colla pertinacia degli antichi Valdesi fino ad ottener la vittoria». Mi guardò sorridendo mestamente e mi tese la mano. La strinsi cordialmente e ci sedemmo sul sofà.

L’avvocheria è un ufficio esercitabile soltanto da maschi, e nel quale non devono punto immischiarsi le femmine

App. Torino, 14 novembre 1883

«Veda – ella mi disse – sono proprio disgraziata. Or ora mi è stata comunicata la deliberazione della Corte d’Appello di Torino, la quale si oppone a che io rimanga inscritta nell’Albo degli Avvocati».

Avevo letto quella deliberazione nella Gazzetta Piemontese; volli rileggerla in compagnia della perseguitata Poët. E cominciai dall’atto di intimazione: Corte d’Appello, ecc.; A seguito di richiesta, ecc.; «Io sottoscritto Bruzzone Innocenzo, uscire, ecc.; Ho notificato alla signora avvocata Lidia Poët, fu Giovanni Pietro, qui residente, l’avanti estesa deliberazione, ecc.».

«Veda, m’interruppe sorridendo la signora Poët, l’usciere, intimandomi di non far l’avvocata, si ostina a darmi dell’avvocata. In questo caso conviene proprio essere fatalisti e credere che finirò per riuscire ad esserlo, nei modi e nelle forme».

sarebbe disdicevole e brutto veder le donne discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo strepito dei pubblici giudizi, accalorarsi in discussioni che facilmente trasmodano

App. Torino, 14 novembre 1883

E seguitammo a leggere le ragioni della Corte d’Appello, che cioè l’avvocheria non è ufficio privato, ma pubblico e necessario e non conviene quindi alle donne. Se non volete credere, vi è l’imperatore Anastasio che ve lo dice. E giù una eruzione del solito diritto romano, dal quale non è più permesso di staccarci per quanto la società si modifichi e si inneggi al progresso. Se il signor Ulpiano sapesse che si adopera ancora il suo latino per tormentare una brava signorina, brucierebbe tutte le sue sentenze.

E poi i deliberanti esclamano: «Ma come potrebbe una donna trattare certi argomenti che si trattano ordinariamente a porte chiuse?». E la dottoressa risponde: « Già, già, come se io avessi ad essere proprio obbligata a trattare certe cause. Vorrei conoscere il pretore o il giudice che oserebbe obbligarmi a farlo».

Non basta. Non solo – dice la Corte – manca una legge che autorizzi le donne ad esercitare l’avvocatura, ma vi si oppone la moda! «Non occorre nemmeno – scrivono i sentenzianti – di accennare al rischio a cui andrebbe incontro la serietà dei giudizii se, per non dire di altro, si vedessero la toga ed il tocco dell’avvocato sovrapposti ad abbigliamenti strani e bizzarri che non di rado la moda impone alle donne e ad acconciature non meno bizzarre».

«Per conto mio – dice la Poët – questo timore è vano».

L’usciere, intimandomi di non far l’avvocata si ostina a darmi dell’avvocata

Lidia Poët

«Come non occorre, continuano i deliberanti, far cenno del pericolo gravissimo a cui rimarrebbe esposta la magistratura di essere fatta più che mai segno agli strali del sospetto e della calunnia ogni qualvolta la bilancia della giustizia piegasse in favore della parte per la quale ha perorato un’avvocatessa leggiadra».

« Ahimè! Ahimè!» – esclamò la Poët.

[…]

Curiose assai sono le ragioni addotte nelle discussioni dottrinali contro la Poët, ed alcune, a dir il vero, sono piuttosto degne di un giornalista umoristico, che d’un magistrato. Per esempio, si dice che il marito, con l’autorità conferitagli dalle nostre leggi, non darà alla moglie il consenso necessario per fare atti legali “per non aver in casa una moglie avvocatessa saccente e per non essere obbligati a dirigere gli affari domestici quando la moglie è coi clienti od è intenta a perorare nella solennità del foro contro il suo avversario”!

La Poët osservò che le donne non sono escluse dagli impieghi pubblici. Esse possono essere maestre, professore, ufficialesse telgrafiche, medichesse, segretarie comunali, ecc. Nel 1876 su ammisero le donne alle iscrizioni universitarie, dunque tale fatto legittima la laurea, la pratica e l’esercizio.

«I miei avversari – esclamò la Poët – hanno un concetto assai strano delle loro mogli, delle loro sorelle, delle loro madri. Essi parlano sempre della donna come di cosa essenzialmente fragile. Come potranno esse conservare con religione il segreto dei loro clienti negli oggetti litigiosi? Per tale cosa occorrono “capacità scientifica, intelletto civile, fortezza, longanimità, interesse, versatilità e libertà d’azione!”. Tutte virtù che secondo loro sono interamente negate alla donna. Mi accusano poi di “respingere le buone leggi ed i buoni dettami, di invocare i principi della grande rivoluzione e di brandire la bandiera della emancipazione della donna respingendo teorie tutelari del mio sesso e del decoro e della dignità delle aule magistrali”».

I miei avversari hanno un concetto assai strano delle loro mogli, sorelle e madri

Lidia Poet

«Ma insomma, chiesi ancora, la donna secondo questi signori giudizi, non è riconosciuta capace di cosa alcuna pubblica e si deve solo occupare delle cose private?».

«Sì – mi rispose con accento fra l’ironico e l’addolorato, poiché – e son parole testuali delle opposizioni contro di me – “la riservatezza del sesso, la sua indole, la destinazione, la fisica cagionevolezza ed in generale la deficienza in esso di adeguate forze intellettuali e morali, quali la fermezza, al severità, la costanza” ci impediscono di esercitare affari pubblici. E si invoca sempre quel benedetto diritto romano».

E qui la signorina Poët con serrato ragionamento espose come l’interdizione che le si vuole infliggere non ha fondamento nel diritto né nella legge.

L’ora era tarda e non volli trattenermi di più colla signorina Lidia. Suo fratello, l’avvocato Giovanni Enrico, era intervenuto al nostro colloquio e lui pure sostenne con calore e dottrina la causa della sorella. Pure la dottoressa Lidia è d’accordo con tutti i suoi nel resistere colla più virile costanza all’opposizione che le si fa.

[…]

Spinsi la indiscrezione di corrispondente fino a chiedere alla signora Poët il permesso di visitare il suo alloggio. Me lo accordò e vi fui accompagnato anche dal fratello e dalla sorella. La sua camera è piccola e semplice. Davanti al letto vi è una libreria piena di romanzi e racconti inglesi e di opere di filosofia e di diritto, cose leggere miste a cose serissime fra le quali notai gli scritti del De Amicis che della Poët è affettuoso amico. Accanto al letto vi è una scrivania ampia e profonda. Sopra di essa la dottoressa scrisse le sue difese e scriverà fra pochi giorni l’ultimo suo ricorso in Cassazione. Se questo ultimo ricorso va male vi ha chi sosterrà i di lei diritti in Parlamento.

G.C., Corriere della Sera 4 dicembre 1883, La signorina Lidia Poët

© Riproduzione riservata

La vera storia di Lidia Poët, con la sua tesi di laurea e gli atti e le sentenze dei giudizi, nel nostro libro Lidia Poët. La prima avvocata (Edizioni Le Lucerne).