Ho molto riflettuto su come iniziare questo post. Non vorrei scadere nel banale luogo comune – ma con fondo di estrema verità – secondo cui le donne sono più precise, studiose e preparate degli uomini, caratteristiche che si riflettono evidentemente anche nella loro maggiore professionalità.

Nemmeno vorrei passare per “ultrafemminista” (perdonatemi se l’ho sparata grossa), per chi se la prende anche se solo si accenni al concetto di “parità“, perché non si può ignorare quanto la nostra storia abbia faticato ad accettare come normale l’accesso alla vita pubblica, politica e professionale delle donne. Quelle caratteristiche che prima accennavo sono tali proprio perché acquisite negli anni per reagire, ottenere e meritare la parità di genere (altra vera banalità).

E quindi salto l’inizio e arrivo subito al dunque.

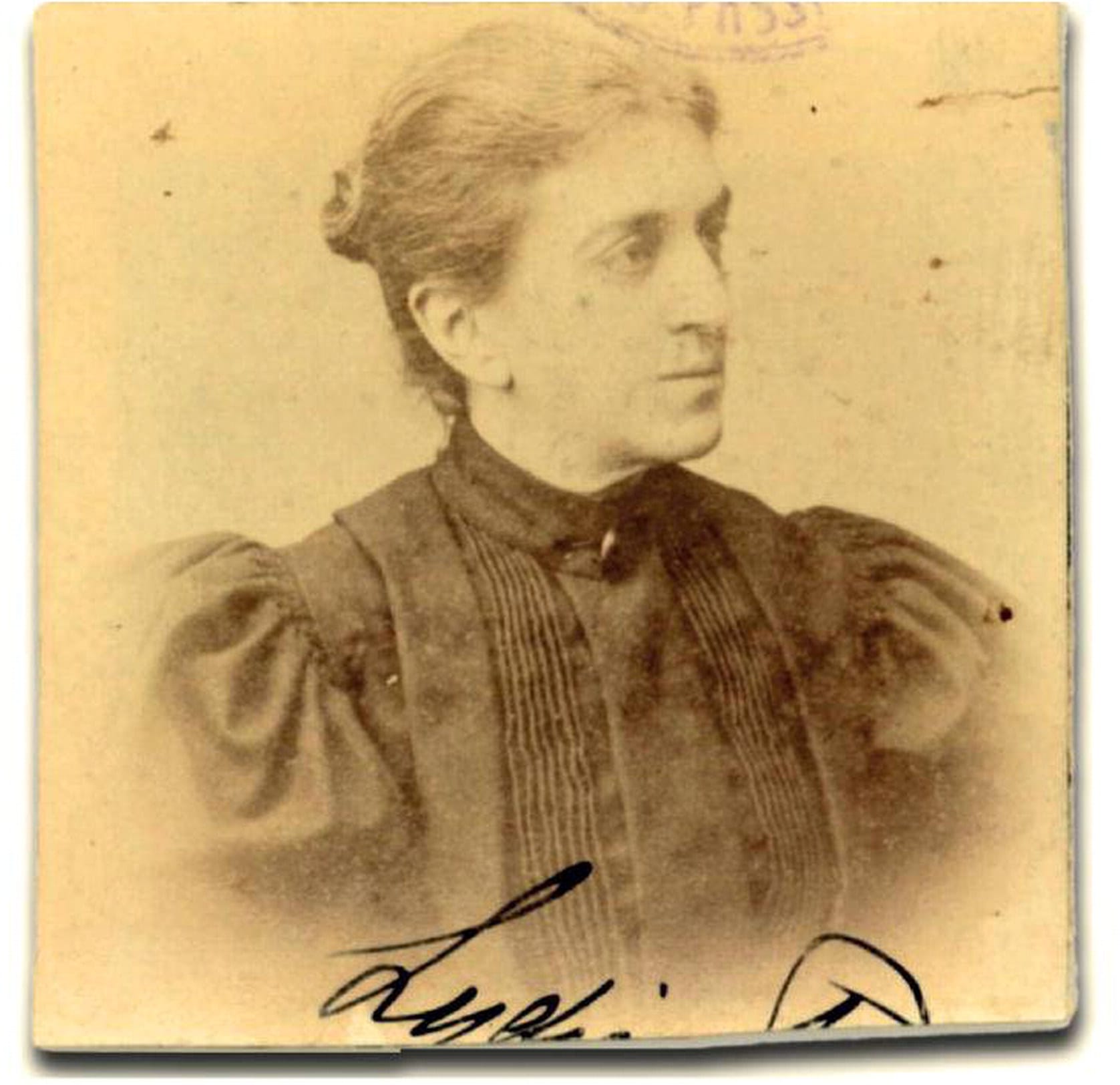

Questa è la storia di Lidia Poët, donna di “rimarchevole esempio di fermo proposito, di fortezza d’animo, di perseverante operosità“, e fondamentale figura di riscatto femminile.

Lidia nasce nel 1855, nel Regno di Sardegna. La sua è una famiglia benestante, ed è grazie a questo che può intraprendere gli studi di lingue e diventare maestra. Poi, a 23 anni decide di cambiare vita, attratta dall’eco delle prime battaglie delle donne in europa, e si iscrive a legge a Torino. Nel 1881 è tra le prime donne a laurearsi in giurisprudenza, discutendo una tesi sul diritto di voto per le donne , cruccio che accompagnerà Lidia lungo tutta la sua vita.

Ma il motivo per cui Lidia Poët è degna di essere lodata sopra ogni cosa è un altro.

Dopo la laurea in legge, iniziò a lavorare nello studio di un avvocato (Cesare Bertea, senatore del Regno – oramai – d’Italia). Ora, chi tra i lettori si occupa di diritto sa cosa vuol dire iniziare a lavorare presso uno studio dopo la laurea. Conosce la fatica, le preoccupazioni, le ambizioni, le sconfitte, le vittorie, la severità e l’asservimento che spesso accompagnano il giovane praticante. Chissà come doveva essere la pratica forense nel 1881. La gestione della corrispondenza, la redazione e revisione delle bozze, i depositi, le ricerche, le urgenze (mio dio, le urgenze…). Ho come l’impressione che fosse tutto più semplice, meno frenetico, e che il mestiere fosse più profondo, più creativo, più solenne. Ma il mio è di certo solo un peccato di relativismo.

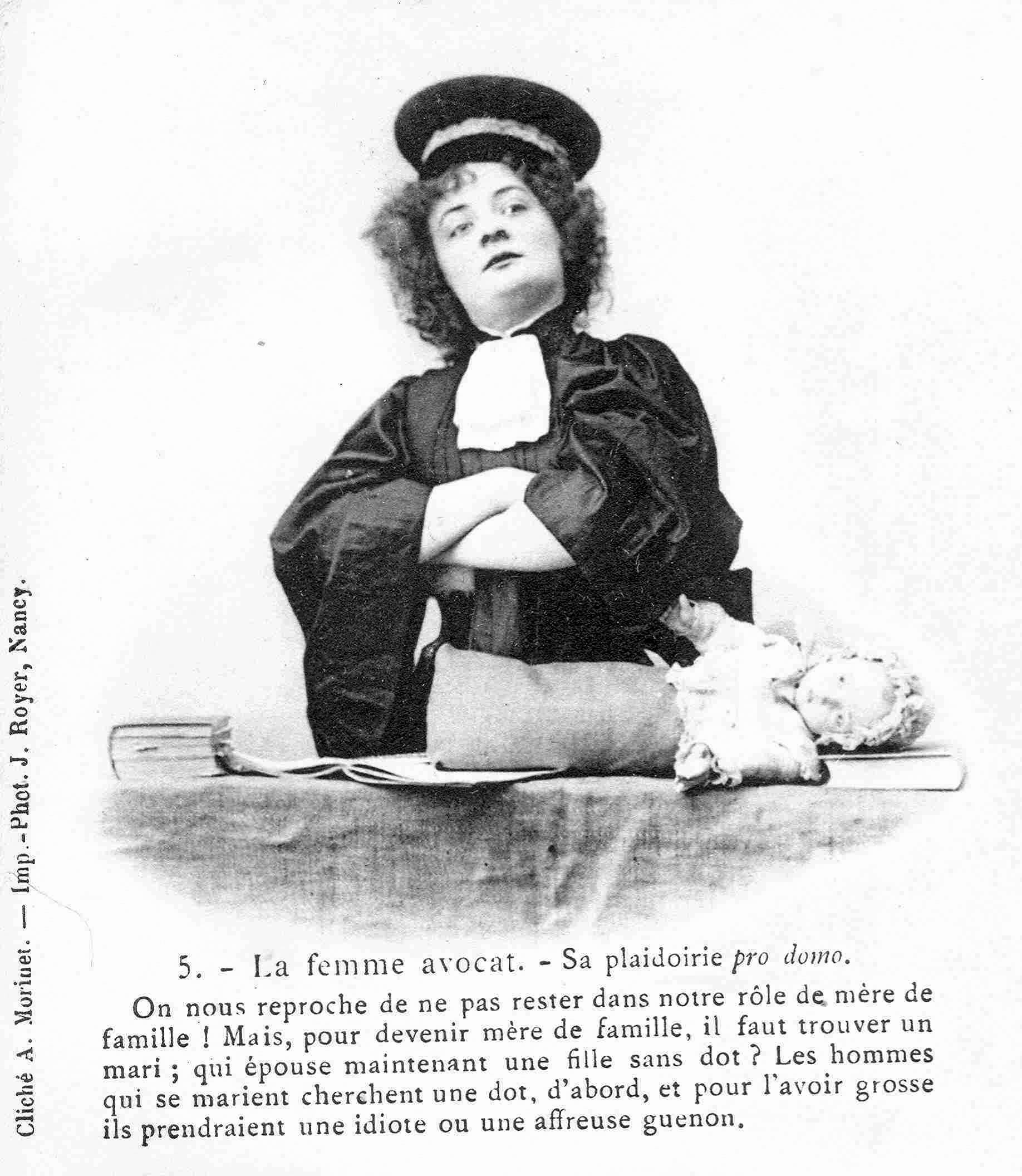

Ma, tornando indietro, pensate a come doveva essere fare la pratica da avvocato all’epoca per una donna. Parliamo di un’epoca in cui alla donna erano impediti numerosi atti di disposizione in assenza dell’autorizzazione maritale, non poteva stare in giudizio, non poteva effettuare donazioni, cedere immobili, contrarre mutui, etc. Di certo avrà destato curiosità, quando non sospetto o sdegno, la presenza aliena di Lidia tra i corridoi e le cancellerie del Tribunale, luogo maschile per eccellenza. Come sicuramente avrà suscitato stupore la sua partecipazione all’esame da procuratore legale, che superò brillantemente. Senza parlare dello sconcerto dell’Ordine degli Avvocati di Torino, quando Lidia chiese di potervisi iscrivere.

Non esistevano norme che impedivano alle donne di iscriversi all’ordine degli avvocati, così Lidia fu ammessa tra i colleghi avvocati, tutti uomini naturalmente: Lidia Poët era la prima donna ad entrare in un ordine professionale, “fatto singolare e unico in Italia“.

Fine della storia con il lieto fine, penserete? Nient’affatto!

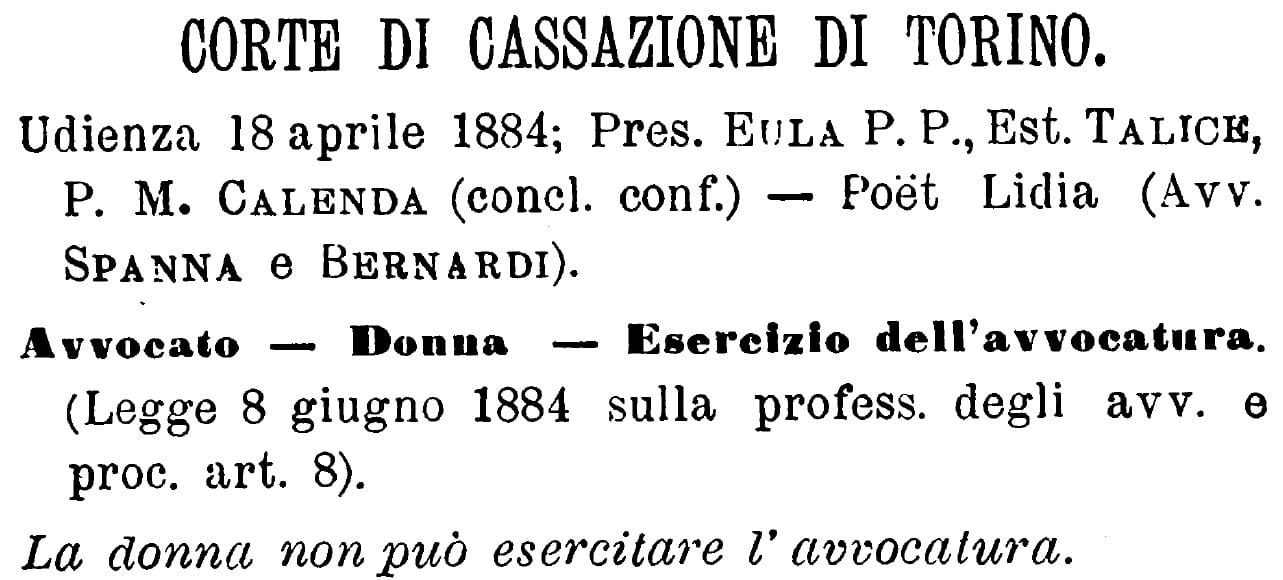

Il solerte Procuratore del Re, sollecitato anche dalle baruffe dell’opinione pubblica che si chiedeva “dove andremo a finire di questo passo“, impugnò l’iscrizione all’ordine. Così, sia la Corte d’Appello sia la Corte di Cassazione di Torino – quest’ultima nella sentenza sotto riportata – conclusero lapidariamente che la donna non può esercitare l’avvocatura.

E i motivi alla base della decisione sono molteplici. In primis, una lettura storica dell’art. 24 dello Statuto Albertino, in base alla quale era vero che “tutti sono uguali davanti alla legge“, ma questo non significava affatto includere le donne nell’accesso alla vita pubblica e professionale del Regno, perché lo statuto si preoccupava di eliminare le diseguaglianze, ma “non gli si poteva chiedere che togliesse le inegualità naturali“.

Infatti, “lo Stato nella sua sociale e politica organizzazione, e l’amministrazione di quanto s’attiene alla cosa pubblica, hanno sempre avuto, e mantengono tuttora pella loro essenza un carattere virile prevalente così manifestamente decisivo, che le donne non vi possono avere una parte attiva troppo estesa“.

D’altronde – continua la sentenza con un argomento linguistico di bassa lega – la stessa legge di accesso alla professione parla di “avvocato” e non di “avvocata“, nonostante quest’ultima parola “pur esiste nella lingua italiana, e si usa nel comune parlare” (credo esclusivamente nel Salve Regina). Insomma, il libero accesso alla professione forense per le donne – così come per il diritto al voto – sarebbe dovuto passare prima per una legislazione ad hoc.

I sovrumani sforzi di Lida Poët vennero così frustrati. Ma a 29 anni non poteva certo perdersi d’animo. Continuò la sua attività di avvocato di fatto, pur senza essere iscritta all’ordine, e proseguì le battaglie per il diritto di voto alle donne, presiedendo i numerosi comitati internazionali che sempre più si andavano costituendo allo scavallar del secolo.

Ma all’indomani della Grande Guerra, durante la quale si era distinta tra le fila della Croce Rossa, a distanza di 35 anni dalla pronuncia della Corte di Cassazione che aveva ostacolato il suo sogno, fu promulgata la legge 1176/1919, che all’art. 7 disponeva

Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espresse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionari

Le donne, come gli uomini, potevano quindi accedere alle professioni. Certo, era loro impedito ricoprire la carica di giudice (e lo sarà – è incredibile – fino al 1963. Persino nell’Assemblea Costituente l’opinione più diffusa era che “le donne devono stare a casa“), ma Lidia Poët non aspirava a tanto.

Così, a ormai 64 anni la Nostra fu la prima vera donna avvocato.

Lidia visse ancora a lungo, superò anche la Seconda Guerra Mondiale, prima di andarsene a 94 anni nel 1949. Come se non fosse pronta a lasciare la vita prima di vedere realizzato anche il sogno del voto femminile.

Dedico la storia di questa donna straordinaria, i suoi sforzi, le sue lotte, la sua tenacia, a tutte le mie colleghe, soprattutto alle più giovani che da poco si sono avviate lungo il faticoso percorso della professione forense.

Perché nessun ostacolo possa fermarvi.

© Riproduzione Riservata