La vita di Adriano Cavanna

Nato ad Alessandria il 6 agosto 1938, Adriano Cavanna si laureò in Giurisprudenza nell’Università di Pavia nel 1962 con una tesi in Storia del diritto. Suo relatore fu Giulio Vismara, al quale per tutta la vita fu legato da un rapporto profondissimo di stima e di amicizia.

A lui dedicò nel 1979 la sua Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico 1, sul quale hanno studiato migliaia di studenti di giurisprudenza di diverse facoltà italiane. Quel volume, da lui presentato come “un esperimento didattico in fieri”, era ispirato a una nuova concezione del ruolo della storia nella formazione del giurista, in un tempo in cui si stava aprendo il dibattito sulla didattica nelle facoltà giuridiche.

La sua esperienza di docente universitario era iniziata una decina di anni prima a Genova. Nel 1972 fu chiamato dalla facoltà di scienze politiche dell’Università di Milano, poi nel 1974 dalla facoltà di giurisprudenza di Padova e, infine, nell’anno successivo alla pubblicazione del suo manuale, nel 1980, dalla facoltà di giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano. Lì insegnò fino al 2002, allorché una malattia crudele ha interrotto un legame insostituibile per la famiglia, gli allievi e gli amici e ha privato la ricerca scientifica di uno studioso che avrebbe saputo dare risposte fondamentali a tanti dubbi e incognite ancora da sciogliere e da svelare.

Nel suo manuale erano pionieristiche, innanzitutto, due scelte prospettiche: quella di oltrepassare i contenuti tradizionali dell’insegnamento storico-giuridico, ampliando l’orizzonte cronologico dal medioevo – fino a quel tempo privilegiato – all’età moderna (sulla quale peraltro esistevano ancora pochi studi come rilevò nella monografia del 1983 su La storia del diritto moderno secoli XVI-XVIII), e estendendo quello spaziale dall’Italia all’Europa comprensiva del mondo anglosassone.

Il ruolo e l’identità del giurista

Non si trattava, però, soltanto di un mutamento di contenuti. Tale scelta corrispondeva a un preciso impegno civile, prima ancora che accademico, di tormentata riflessione sul “ruolo” e sull’”identità” del giurista, che ogni studente avrebbe dovuto diventare, in anni molto travagliati della società e delle istituzioni italiane, quelli del terrorismo e dell’”emergenza” oltre che, come egli non mancava di sottolineare nella premessa, della crisi della società industriale e tecnologica, del conflitto sociale, del mutato rapporto fra Stato e potere economico e delle “silenziose metamorfosi degli stessi poteri costituzionali”.

In quel contesto, come egli sosteneva nell’introduzione al corso, che meriterebbe di essere riletta, “E’ un fatto che questa tradizionale figura di intellettuale e di giurista è oggi coinvolta in prima persona nel dibattito, recentemente intensificatosi, sulla crisi del diritto, sulla funzione dell’interpretazione e sul valore della certezza giuridica. Taluni giungono oggi addirittura a chiedersi se l’uomo di legge sia ancora in grado di configurare un proprio credibile ruolo nell’uso delle sue tecniche professionali di mediazione quando proprio esse potrebbero rivelarsi improvvisamente inadeguate (e vi è chi è convinto che ormai lo siano) a comporre gli odierni conflitti socio-economici”. Egli non rinunciava, tuttavia, a credere nel “fondamentale principio della certezza come valore etico-politico” e nel ruolo del giurista che proprio in quegli anni era, invece, (colpevolmente, a suo giudizio) estromesso dalla partecipazione alla politica legislativa.

Occorreva offrire agli studenti, che, nelle “ricorrenti crisi dei valori di certezza e di ordine giuridico”, erano ancora concentrati sullo studio dei codici in una concezione esclusivamente normativa e dogmatica del diritto, la possibilità di comprendere non solo come la codificazione fosse “una recente e sofferta creazione del moderno spirito giuridico europeo”, ma anche quale ruolo avesse svolto il giurista nel passato, affinché, attraverso il confronto, egli potesse comprendere la situazione giuridica ‘odierna’ e potesse affrontare “a occhi aperti” il suo “domani”. Solo l’educazione a porsi domande, ad affrontare il diritto da diversi piani prospettici e a riflettere sull’intrinseca storicità del diritto avrebbe consentito di preparare il giurista a “curare la buona tenuta e l’equilibrio” degli schemi giuridici indispensabili per “la continuità, l’ordine e la stabilità quali valori essenziali per la certezza del diritto” nella quale egli credeva fermamente, pur nel continuo variare delle contingenze economiche e politiche e dei caratteri della società.

Impegno civile e passione per la didattica, peraltro ricambiata dal successo delle sue lezioni e dei suoi insegnamenti, andavano di pari passo con l’acribia e il rigore del metodo della sua ricerca scientifica, connotata da esiti di sovente controcorrente e persino ‘eretici’ (per usare un termine da lui applicato agli studi del suo maestro sull’editto di Teodorico). Una ricerca sul ‘fenomeno giuridico’ che egli condusse, come era consueto nella cosiddetta scuola ‘milanese’ fondata da Giulio Vismara, con riguardo a tutti i secoli della storia italiana e europea, dall’alto medioevo fino alla codificazione, nella convinzione che solo il confronto tra epoche differenti offre le prospettive indispensabili per approfondire, tra continuità e innovazioni, i caratteri dei singoli periodi storici e quelli del presente.

Il primo scritto “eretico”

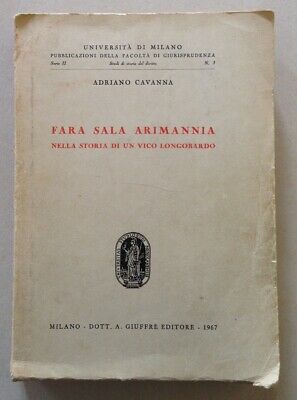

Nel 1967, a ventinove anni, aveva pubblicato uno studio fondamentale di 600 pagine su uno dei nodi più critici dell’organizzazione prima militare e poi civile dei due secoli del governo dei Longobardi nell’Italia settentrionale e centrale dal 568 al 774. Il suo Fara, sala, arimannia nella storia di un vico longobardo era ‘eretico’ da diversi punti di vista. Eretico perché la sua ricerca si presentava (anche se non lo era affatto) come uno studio di storia locale (quella di Vico Gebuin, ossia di Vigevano nell’alto medioevo) in un tempo in cui la storia locale era considerata come territorio esclusivo di cultori della materia scientificamente insufficienti. ‘Eretico’ perché osava mettere in discussione ‘verità storiche’, considerate come ormai accertate da accademici illustri, nella convinzione, che condivideva con Gian Piero Bognetti, di cui abbiamo parlato qui, (a sua volta oggetto di critiche al suo tempo e del quale recensì l’edizione postuma degli scritti sull’Età longobarda), della centralità dell’età longobarda nella storia italiana come tramite tra il mondo romano – cristiano e quello altomedievale. ‘Eretico’ , infine, perché esordì con una premessa metodologica – di poche pagine in realtà – , che a quel tempo, secondo le regole dell’accademia, era assolutamente preclusa ai principianti.

In quelle poche pagine, egli rivalutava il ruolo della storia locale ricorrendo a quel termine ‘umiltà’ che egli ripropose più volte come caratteristica essenziale del ricercatore: “storiografia locale significa dunque umiltà: spesso non è il lavorare su dati da altri accertati, su contributi giunti da mille luoghi diversi, con il tentare la rischiosa ma seducente via della sintesi, ma lo scavare profondo in un preciso, solo punto, e il rimanervi”. Non solo: lo storico locale doveva conoscere tutte, ma proprio tutte quelle sintesi di carattere generale e possedere la “minuta conoscenza d’ogni linea della ‘teoria’ generale”, ma doveva anche avere “la conoscenza profonda e totale delle fonti e della zona”. Il che lo obbligava a scendere sempre più indietro nel tempo, a trovare e ad analizzare non solo tutte le fonti giuridiche sopravvissute, ma anche a ricostruire i caratteri antropologici, la storia e le vicende dell’ambiente, la geopolitica e lo spiritus loci, ad avere, infine, il coraggio di contestare le teorie generali:

“A volte la teoria significa arbitrio e astrazione inconciliabile con la realtà del luogo, e allora dev’essere rifiutata”.

Protagonisti della storia sono gli uomini, come egli scriveva ancora nella premessa : “ed è riconoscere che le libere azioni umane creano la storia e che in questa non possono rintracciarsi leggi a cui essi si assoggettino. Solo accettando serenamente fin dall’inizio la necessità di questi limiti e la responsabilità di questa indipendenza, eleggendole anzi a norma della propria ricerca, allo storico locale può talvolta accadere di schiudere uno spiraglio che, pur aprendosi in un piccolo mondo, getti luce su orizzonti molto più vasti”.

Così, partendo dalla vita giuridica di Vigevano tra XII e XIII secolo, Cavanna riuscì a scoprire proprio nell’età longobarda le origini di istituti giuridici che hanno impresso uno speciale carattere, pur nei continui adattamenti ad essi imposti dai mutamenti sociali, economici e istituzionali, all’organizzazione giuridica dell’Italia settentrionale fino all’età comunale.

Sulle diverse componenti del fenomeno giuridico, Adriano Cavanna tornò più volte nella sua ricerca scientifica non solo nelle successive monografie, tra le quali si devono ancora ricordare quella sulle origini del tentativo e quella sulla codificazione penale lombarda, ma anche nei numerosissimi scritti pubblicati tra il 1968 e il 2002 sapientemente raccolti in ordine cronologico a cinque anni dalla sua scomparsa dai suoi allievi Stefano Solimano (ora preside della facoltà di giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano) e Roberto Isotton.

Le ricerche con Giulio Vismara

E’ impossibile rendere conto compiutamente dei risultati di tutte queste ricerche: mi limiterò pertanto a ricordare due scritti frutto di collaborazione scientifica con il maestro. Con Giulio Vismara pubblicò nel 1982 Il patto di Torre. Febbraio 1182, che, in maniera del tutto innovativa illustrava l’atto giuridico di federazione dei comuni della ticinese val di Blenio affrontandolo sotto diverse prospettive e delineando il “valore umano, geopolitico e sociologico latente ab immemorabili” al quale tale atto dava espressione con “formule giuridiche”.

Con Giulio e con Paola Vismara pubblicò, inoltre, nel 1990, Ticino medievale. Storia di una terra lombarda ripercorrendo la storia di questo territorio che per secoli seguì le sorti (e le influenzò a sua volta per la sua importanza strategica) della Lombardia fino al 1521, quando si verificò “l’ultimo atto del processo [durato un’ottantina d’anni] di distacco politico del territorio ticinese dalla Lombardia”. Le pagine relative al quinquennio 1516–1521 offrono una sottile e perspicace interpretazione delle clausole del trattato di pace ‘perpetua’ di Marignano del 1516 ricostruendone i retroscena storici e diplomatici e svelando il ricorso a clausole e termini dal valore ‘volutamente’ ambiguo.

Il “castello dalle sette torri”

Se già questi brevi cenni possono dare un’idea di cosa Adriano Cavanna intendesse per storia del diritto, un ulteriore affondo è offerto dalla recensione che egli scrisse nel 1989 ai sette volumi degli Scritti di storia giuridica di Giulio Vismara che egli intitolò Il castello dalle sette torri con il ricorso a una metafora che dà l’idea del suo consueto e ineguagliabile modo di esprimersi per immagini, che incanta il lettore dei suoi scritti e lo aiuta ad immedesimarsi nella sua ricostruzione dei più complessi meccanismi giuridici.

Nell’esame dell’itinerario scientifico e intellettuale del suo maestro, Adriano Cavanna finiva per indicare alcuni dei criteri che avevano guidato lui stesso. A proposito della storia dei patti successori del 1941, “un masso erratico nel panorama della storiografia giuridica”, sottolineava come Vismara avesse considerato “tutte – ma proprio tutte – le fonti” e continuava osservando come il maestro non si era limitato a “una meccanica registrazione e classificazione statistico-quantitativa dei dati”, ma era andato “al di là del documento passando attraverso di esso”, nello sforzo “di cogliere, affrancati dai rischi delle mistificazioni formalistiche, la spiegazione del fenomeno giuridico nel rapporto che il diritto ha con ciò che è altro da sé, cioè con l’economico, il politico, e soprattutto, nel caso dei patti successori, il sacro” (pp. 1273-1274). A proposito dello studio sull’Editto di Teodorico, mirato ad “identificare la realtà storica cui appartenne, la società entro la quale e per la quale fu creata”, egli aggiungeva “questo non è un metodo, ma il metodo di studio delle fonti giuridiche del passato” indispensabile – e non solo al tempo in cui Vismara scriveva, potremmo aggiungere – per superare “le arretratezze della storiografia giuridica tradizionale, prigioniera dell’illusione dell’arroccamento nella forma e legata al concetto del diritto […] come pura scienza formale” (p. 1278).

La ricerca storica, dunque, innanzitutto, come una vera e propria sfida da affrontare con lo spirito dello scalatore, quale Adriano Cavanna pure era, come un lavoro lento continuamente in progress, nel quale mai nulla deve essere dato per scontato, ma che deve essere affrontato con la consapevolezza costante dei rischi e con la preparazione necessaria per affrontarli in considerazione delle caratteristiche dello ‘spazio’ e delle circostanze.

Non solo questo, però, perché si trattava anche di scoprire quale fosse il ‘giuridico’ di cui lo storico del diritto era alla ricerca.

Cavanna e Napoleone

E questo ci riporta all’inizio di questo racconto, aperto sul tema della codificazione e della sua crisi. A tale tema come si è detto, Cavanna aveva dedicato tanti studi con riguardo sia al civile sia al penale (occorre ricordare oltre volume La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde del 1975, gli scritti del 1998 Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il regno di Napoli (1808): veduta aerea degli scavi, del 2001 Ragioni del diritto e ragioni del potere nel Codice penale austriaco del 1803 nonché Il codice penale napoleonico. Qualche considerazione generalissima). Così si chiuderà questo ricordo, che è anche un richiamo al metodo della storia giuridica, volgendo, in particolare, lo sguardo alle pagine di Mito e destini del Code Napoléon in Italia. Riflessioni in margine al Panegirico a Napoleone legislatore di Pietro Giordani.

Anche in questo caso lo studio inizia in sordina, da un episodio minimo, l’elogio di Napoleone, definito da Cavanna un “vaniloquio” (p. 1083), pronunciato da un dottore in legge poco noto all’Accademia di Cesena nel 1807, per passare, in un continuo crescendo e pur nel tentativo di evitare di “demonizzare oltre misura Napoleone Bonaparte” (p. 1095), all’analisi del rapporto ch’egli ebbe con i giuristi “di alta classe” nella sua concezione del diritto “come strumento di dominio” (p. 1090), alla “meditata strategia di condizionamento snazionalizzante messa in atto da Napoleone con i giuristi italiani” (p. 1093), ai criteri ispiratori delle norme fondamentali del codice con un deciso “arretramento” rispetto ai principi rivoluzionari anzitutto sulla famiglia ‘ricostruita’ nell’anteriore struttura verticistica per il bene del “rafforzamento dello Stato” (p. 1105), e, infine, ai motivi dell’accoglienza di quel codice da parte della borghesia liberale dopo l’unificazione italiana.

Ne esce, in controtendenza con il “multiforme mito romantico di un Napoleone sovraumanizzato” (p. 1123), una figura del legislatore napoleonico autoritario nella sua tensione a controllare la società oltre che lo Stato, pessimista e diffidente, “manipolatore” nell’aspirazione a ditrottare “a proprio vantaggio e a vantaggio della saldezza dello Stato” le caratteristiche antropologiche dei ricchi (nella disciplina delle successioni) e i timori degli “arrivati” (con riguardo al celeberrimo art. 544 sulla proprietà). Per non dire, infine, della “norma-pilastro” sul contratto, l’art. 1134, in merito al quale Cavanna smonta quanto postulato “si può dire fino a ieri” dalla “vulgata interpretativa”: “il contratto trae la sua forza dalla legge piuttosto che dalla volontà delle parti” (p. 1116). Ma, a questo proposito, non posso che rinviare il lettore all’interpretazione delle fonti proposta da Cavanna oltre che alle sue considerazioni sull’”equivoco” dal quale nacque il consenso nell’Italia unita verso il code Napoléon (p. 1087) come “monumento dell’autonomia della società civile rispetto allo Stato” (p. 1122).

Quello che Cavanna riconosceva al codice erano, invece, “straordinarie capacità di flessibilità del suo dettato normativo” e di “plasticità” che gli consentirono di trasfigurarsi, decennio dopo decennio, attraverso l’interpretazione giurisprudenziale. “Il testo del 1804 si è effettivamente rifatto da sé, caricandosi dei contenuti culturali e dei valori sociali propri delle realtà economico-politiche che via via gli sono diventate contemporanee: nel bene e nel male” (pp. 1124-1125).

Una conclusione (con parole sue)

Arriviamo così, infine, alla concezione del diritto (e della sua autonomia) che Adriano Cavanna ha maturato attraverso un tanto sapiente e profondo ‘scavo’ dell’esperienza storica. Ancora una volta, sono le sue parole che la rappresentano nella maniera più efficace:

“Il diritto del quale per un attimo della storia si appropriano i grandi legislatori è spesso concepito da coloro che se ne intitolano creatori come strumento di potere e calamita per panegirici. Ma in realtà il diritto ha anch’esso, in sé, un proprio potere, e ragioni di sviluppo tutte sue, che appaiono solo nei tempi lunghi, che si rivelano alla sola scienza e che sfuggono ai potenti di ogni singola ora storica. Il che rende il diritto fatto dagli uomini e per gli uomini, più forte degli uomini, e spesso irriducibile ai loro disegni e ai loro sogni” (p. 1129).

© Riproduzione Riservata