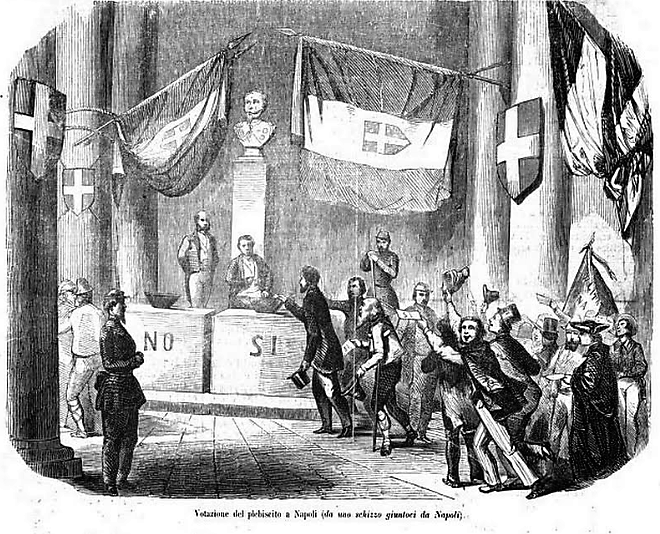

Il 21 ottobre 1860 in quello che si apprestava ormai a essere l’ex Regno delle Due Sicilie si teneva la votazione per l’annessione al Regno d’Italia sotto Vittorio Emanuele II.

Il quesito era il seguente: Il popolo vuole l’Italia Una e Indivisibile con Vittorio Emanuele Re costituzionale e i suoi legittimi discendenti?

Il voto non era segreto: i seggi prevedevano due urne, una dove deporre il voto per il No, l’altra per il Sì. Il 99% dei votanti si espresse a favore del Sì. Non intendo soffermarmi sulle modalità con il quale si svolsero le votazioni, nè scatenare polemiche revisioniste o controstoriografiche, ma fatto sta che quel giorno il meridione si ritrovò italiano, anzi piemontese.

plebiscito sull’annessione delle province napoletane al Regno d’Italia

La storia di quegli anni è legata a doppio filo con un fenomeno da tempo invalso nel meridione e che da sempre i vari governi succedutesi avevano provato a contrastare: il brigantaggio.

Ecco come lo storico Monnier parlava del brigantaggio e delle sue origini:

In queste contrade vi furono sempre briganti. Aprite le istorie, e ne troverete sotto tutti i regni, sotto tutte le dinastie, dai Saraceni e dai Normanni fino ai nostri giorni; le strade fra Roma e Napoli non furono mai abbastanza sicure. Immaginate dunque cosa dovesse essere la parte interna e meno frequentata di queste provincie: era un ricettacolo di assassini. Tutto favoriva il brigantaggio: e la stessa configurazione del paese, coperto di montagne, e le idee del governo, che di quelle montagne non davasi cura, nè vi apriva gallerie, nè vi tagliava strade: vi hanno distretti intieri per i quali non è ancora passata una carrozza: vi hanno sentieri, che i muli non si arrischiano di percorrere (Sul Brigantaggio nelle provincie napoletane, Firenze, 1862).

Nei convulsi eventi che condussero all’unità i briganti venivano visti come una sorta di partigiani della resistenza borbonica antipiemontese. E in effetti, moltissime popolazioni elessero i briganti come propri paladini nel corso di intense quanto brevi sommosse contro chi era comunque vito come invasore.

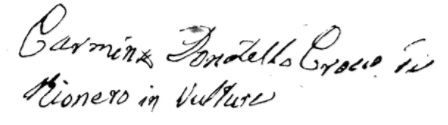

Ma di tutte le storie dei briganti quella più nota è sicuramente quella di Carmine Crocco, ancora oggi ricordato come il “Napoleone” dei briganti.

Parte di questa storia ci è narrata quasi in tempo reale ancora dal Monnier che introduce la figura di questo brigante quando era nel fiore dei suoi anni e delle sue scorribande.

Siamo nel 1862 e Crocco ha 32 anni: “Carmine Donatelli di Rionero, soprannominato Crocco. Era un forzato evaso, fin d’ allora colpevole di 30 delitti: 15 furti qualificati e consumati; 3 tentativi di furto; 4 carceri piavate; 3 omicidi volontari, 2 omicidi mancati, bestemmie, resistenza alla forza pubblica ec. ec.”

Tra il 7 e l’8 aprile 1861 la banda di briganti capeggiata da Crocco assalì Ripacandida, in Basilicata. Si impadronirono della guardia, fecero suonare le campane, issare bandiere bianche e nominarono un governo provvisorio (tutto questo dopo avere tra l’altro trucidato il capitano e restituitone il cadavere alla figlia solo dopo l’esborso di una forte somma di denaro).

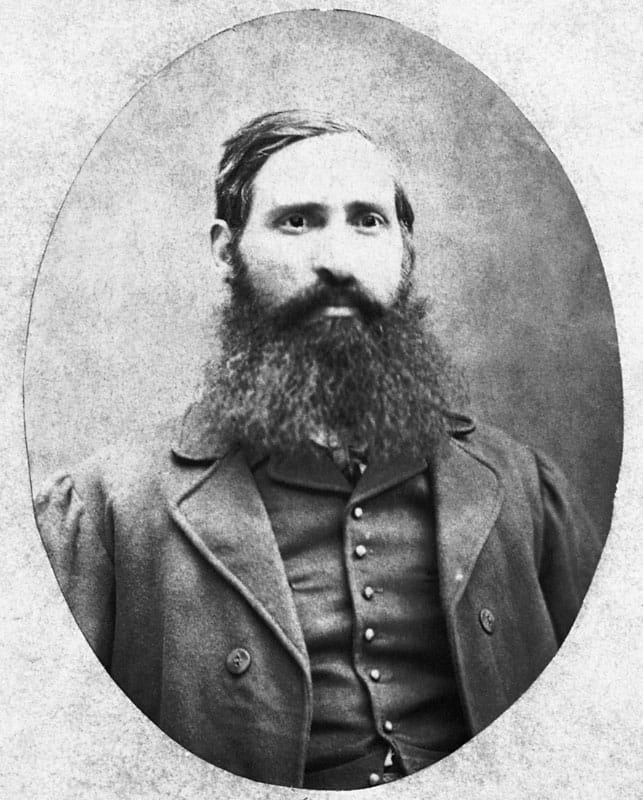

Il brigante Carmine Crocco

L’insurrezione scoppiò successivamente anche nella più grande Venosa, patria di Orazio. La città era più preparata alla resistenza, circondata da barricate e con militari pronti a difenderla assiepati sul castello e sul campanile. La mattina del 10 aprile giunsero i briganti, erano 600, 150 armati di fucili, il resto di zappe e di scuri. I cittadini si schierarono con i briganti e la città fu presa. Crocco ne ordinò il saccheggio e – come ricorda il Monnier – “ciò che non si potè portare, fu bruciato; non si risparmiarono le finestre e le porte“. Il saccheggio durò tre giorni, a tutti i notabili furono estorti denari e chi non volle pagare veniva fucilato in piazza.

Il 14 aprile la banda lasciò Venosa diretta a Melfi, passando per Lavello, Avigliano, Ruoti e altri paesi. Tutte le volte i primi ad accorrere festanti all’arrivo dei briganti erano gli uomini di chiesa, preti, arcipreti e vescovi, che malvedevano l’operazione politica dell’unità. Crocco entrò a Melfi tra una folla festante che lo acclamava come fosse il capitano dell’esercito di Francesco II, dopodiché – continua lo storico – “impose tasse a tutti, levò balzelli e riempì le sue casse: furono eseguiti i suoi ordini, sotto pena della fucilazione. Egli dettava leggi a guisa di dittatore“. Quandò però seppe dell’arrivo dei soldati piemontesi, il brigante scappò via e a Melfi ritornò l’ordine.

I briganti si ritirarono verso l’Irpinia, cioè casa mia, dove assalirono Monteverde, Carbonara (già teatro di violente sommosse all’indomani del plebiscito), Calitri (dove anni prima era stata esposta la testa mozzata del brigante Angiolillo, secondo l’usanza borbonica) e Bisaccia.

Anche a causa delle continue sommosse, fu istituita una commissione parlamentare di inchiesta che fu curata dai deputati Massari e Castagnola. Nella prefazione alla relazione del 1863 si legge:

Il brigantaggio nelle province meridionali è da tre anni, e voglia il buon genio d’Italia che presto non lo sia più una delle piaghe più dolorose del nostro paese; uno di que’ mali che più contristano, e che impediscono d’essere intera alla letizia che nasce dal vedere in gran parte indipendente, libera e, dicasi pure, forte la nostra bella patria, la quale pur dianzi mirava fremendo le sue secolari catene

A seguito dell’inchiesta fu promulgata la c.d. Legge Pica (dal nome del deputato abbruzzese che la promosse), Legge 15 agosto 1863 “Procedura per la repressione del brigantaggio e dei camorristi nelle Provincie infette”, in vigore fino al 1865.

Si trattava di una legge speciale, che derogava agli articoli 24 e 71 dello Statuto Albertino (principio di uguaglianza e garanzia del giudice naturale) in quanto si applicava solo a determinate province e non a tutto il Regno e perché ne demandava l’applicazione al Tribunale Militare. In base alla legge Pica, nelle provincie infestate dal brigantaggio i componenti comitiva o banda armata composta almeno di tre persone, la quale vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti, ed i loro complici, saranno giudicati dai Tribunali Militari. Le pene per questi reati andavano dalla fucilazione ai lavori forzati a vita.

Le province infestate dal brigantaggio erano quelle di Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore II, Basilicata, Benevento, Calabria Citeriore, Calabria Ulteriore II, Capitanata, Molise, Principato Citeriore, Principato Ulteriore e Terra di Lavoro.

Ma tornando al nostro Crocco. Dopo varie vicissitudini e altre scorrerie, rincorso dall’esercito e con una pesante taglia sul collo, il brigante riuscì a raggiungere nel 1864 lo Stato Pontificio, con l’intenzione di incontrare Pio IX, che aveva sostenuto la causa legittimista. Crocco fu però catturato dalle stesse guardie papali e gli fu confiscato quasi tutto il denaro che portava con sè. Nel 1870 dopo la presa di Roma si ritrovò prigioniero del Regno d’Italia. Fu processato a Potenza e nel 1872 condannato a morte, pena poi commutata nei lavori forzati a vita.

Dopo la condanna, il brigante fu recluso prima a Santo Stefano e poi tradotto nel carcere di Portoferraio, dove morì nel 1905 all’età di 75 anni, dopo averne trascorsi 40 in galera.

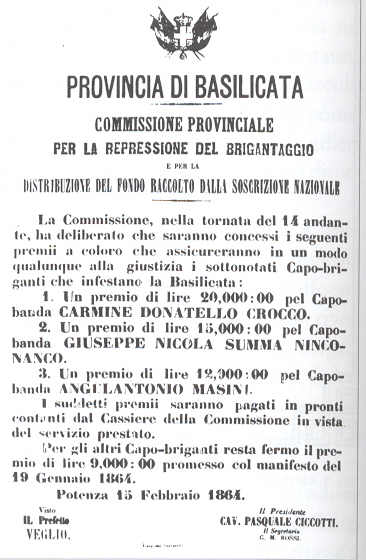

taglia di 20.000 lire sul Capobanda Carmine Donatello Crocco

Ora, chi segue queste pagine si aspetterebbe di ritrovare qui di seguito il testo della sentenza di condanna. Questa volta però preferisco variare sul tema e divulgare un testo a mio avviso ancor più interessante.

Si tratta di una intervista resa da Carmine Crocco nel 1903 al Prof. Ottolenghi, già assistente di Cesare Lombroso, e ordinario di medicina legale all’Università di Siena. Ottolenghi soleva accompagnare alcuni suoi allievi presso le carceri per “esaminare” gli individui più pericolosi. Una di queste visite fu fatta proprio a Portoferraio, dove era detenuto il Crocco.

Qui di seguito riporto quindi l’intervista che concesse il brigante pochi mesi prima della sua morte. Discorre di pena, di socialismo, di Garibaldi, dell’omicidio di Re Umberto, di anarchia e di Vittorio Emanuele II.

E le sue parole sono tutt’altro che scontate.

© Riproduzione Riservata