Il 1942 costituì senza dubbio un anno di svolta per il nostro ordinamento giuridico. E non solo per il completamento della codificazione civile, la legge fallimentare e quella urbanistica, ma anche per altri interventi, magari di minor impatto nella vita quotidiana, ma non per questo meno interessanti.

Costituiva il coronamento di una serie di riforme che il Ministro Bottai aveva varato nel corso del 1939, attraverso le celebri leggi per la tutela del patrimonio artistico e paesaggistico (ll. 1089 e 1497) e la costituzione dell’“Istituto centrale per il restauro” (l. 1240). Quegli interventi legislativi erano volti tutti alla promozione e alla difesa dell’ “arte italiana”, che non doveva più essere solo mera conservazione di “antichità” ma componente viva della Nazione, in linea con l’organicismo che presiedeva l’ordinamento corporativo.

In ossequio ai principi di chiarezza ed essenzialità allora dominanti nella tecnica legislativa, era composta di soli tre articoli. Il primo vincolava gli enti

«che procedono alla costruzione di edifici pubblici a comprendere nei progetti, tra le somme a propria disposizione, una quota non inferiore al due per cento dell’importo preventivo dei lavori da destinare all’esecuzione di opere d’arte figurativa»

Gli altri due stabilivano che la committenza sarebbe stata curata di concerto tra i competenti organi del Ministero dell’Educazione Nazionale (così allora qualificato) e il sindacato degli artisti, tra le cui file avrebbero dovuto essere scelti i realizzatori delle opere.

La legge era solo in apparenza legata alla militanza fascista degli artisti, volendo piuttosto essere garanzia di apertura alle nuove sperimentazioni nel campo artistico, senza preclusione alcuna di tipo strettamente politico.

Infatti, un progetto sul punto era stato elaborato da Bottai già nel 1933, ma si era arrestato, anche per il timore degli artisti di vedersi incanalati nelle strette briglie di un’“arte di stato”, come era avvenuto tanto in URSS quanto nel Reich, dove l’ esperienza del “realismo stalinista”, e l’esplicita postulazione, da parte di Hitler, del diritto nazista a decidere delle «immortali creazioni culturali di un popolo», avevano soffocato ogni fermento culturale che non fosse controllato dal partito egemone.

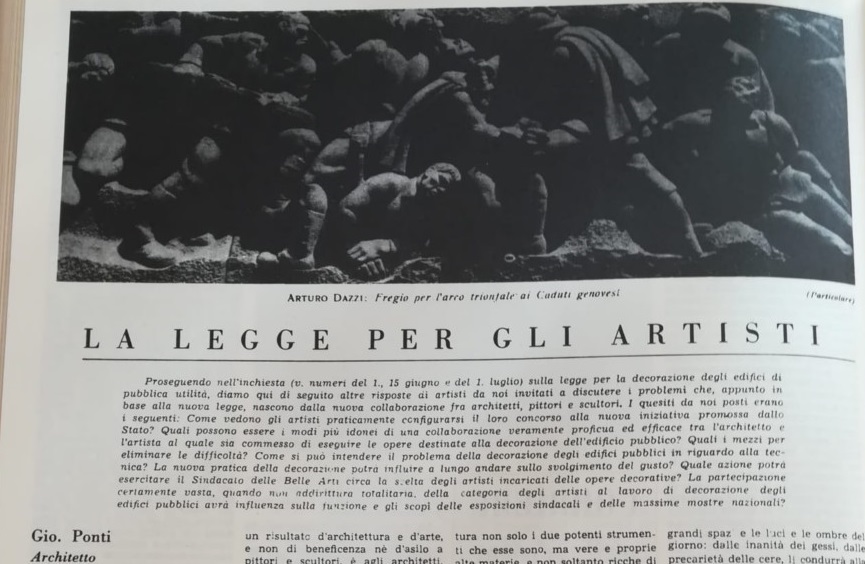

Nonostante i tempi si fossero fatti in breve decisamente più burrascosi, la comunità degli intellettuali e degli artisti accolse tutto sommato con favore quell’intervento legislativo. Sulle pagine di “Primato” (splendida rivista culturale diretta dal ministro in persona), nacque ad un acceso dibattito intorno alle applicazioni pratiche della legge. Alla discussione parteciparono i più importanti nomi dell’architettura e delle arti figurative: Marcello Piacentini, Giovanni Michelucci, Gio Ponti, Ottone Rosai, Carlo Carrà, Gino Severini, Filippo De Pisis, Renato Guttuso e Felice Casorati; nomi dalle esperienze e dagli stili più diversi e, soprattutto gli ultimi due, non certo sospettabili di militanza fascista.

In quel dibattito, si riproponeva lo scontro che aveva fin lì appassionato tutti gli intenditori delle cose d’arte: se cioè – lo si è già anticipato – lo Stato, oltre agli oneri economici, potesse assumersi l’imposizione di uno “stile” o se, al contrario, dovesse lasciare il massimo spazio possibile al gusto dell’artista, anche nella sperimentazione di nuove tecniche, limitandosi in questo caso ad adottarlo a posteriori.

Per altre Erudizioni Legali:

- Adele Pertici: la prima notaia

- La clausola degli spettri e altre storie di fantasmi in tribunale

- 9 agosto 1883: Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino ammette Lidia Poët

- Il Codice di Hammurabi

- All’ombra della ghigliottina: l’esecuzione di Luigi XVI

- Bestie delinquenti: la polemica con la Scuola Positiva e la visionarietà di D’Addosio

Era in qualche modo la rinnovazione della disfida lombarda tra i premi pittorici “Cremona” e “Bergamo”.

Il “premio Cremona”, patrocinato dal potente gerarca Roberto Farinacci, aveva fatto propri i canoni di quel realismo nazionalsocialista, sopra citato, che aveva ripudiato le avanguardie otto-novecentesche quali forme di entartete Kunst (arte degenerata), infetta di “ebraismo” e “diseducativa del genuino spirito popolare”, e che andava invece coltivato attraverso opere iperrealiste, dal contenuto eminentemente politico.

In aperta opposizione a questa sclerotizzazione burocrateggiante del fenomeno artistico era nato quindi il “premio Bergamo”, che per Bottai aveva una funzione quasi di “fonte normativa”. Per il Ministro, infatti, così come non poteva offuscarsi la prerogativa della legge di accusare una desuetudine o di rivelare un’esigenza innovativa, allo stesso modo un concorso per artisti, aperto alla libera partecipazione, doveva assumere identiche funzioni nel proprio settore di pertinenza. (v. BOTTAI, Per l’inaugurazione del terzo premio “Bergamo”, in Primato, ottobre 1941)

Ecco dunque che questo stretto legame tra ordinamento giuridico e «lavoro d’arte», trovava sostanza nella legge da cui abbiamo tratto spunto per queste note.

Gli Artisti, commentandola sulle pagine di Primato (nn. 11-15 del 1942), si vedevano assegnata una vera e propria funzione sociale, sunteggiata da Rosai nel senso di

«una indicazione di lavoro che, fuori da contingenze esteriori, viene incontro ad una sentita coscienza sociale dell’arte, cioè a un bisogno intimo di evadere dai limiti di un individualismo ormai esasperato, per aprirsi a un senso più vasto della realtà».

Onorati certo di questo ruolo, così diverso da quello offerto fin lì dal “bohemismo” liberale, tuttavia non privo del rischio opposto, già paventato, di una “cremonizzazione” che statalizzasse tecniche e stili, uccidendo la creatività, ecco dunque che, senza timori reverenziali, gli stessi artisti auspicavano per bocca di Carrà (il quale, nello spirito della legge, aveva da poco realizzato gli affreschi del Palazzo di Giustizia milanese) che «la suddetta legge non abbia a servire certi vecchi sistemi demagogici fin troppo conosciuti nel campo dell’arte, né abbia a fare da infermiera a correnti pseudoartistiche boccheggianti. Né […] che nella sue attuazioni pratiche la legge in parola servisse di pretesto ai podestà e a qualche ministro per intorbidire vieppiù le acque dell’arte figurativa, come già è accaduto in non lontane circostanze, o servisse agli architetti per sfuggire le responsabilità che essi pure hanno verso l’arte italiana.»

Preoccupazioni forti e dirette espressamente ai vertici, proprio perché fondate su un’esperienza ventennale di buone intenzioni tradite.

Se, infatti, già nel 1927, sulle pagine di “Critica fascista”, Bottai aveva parlato di «reazione al cattivo gusto fascista», sciorinando una comica elencazione di «orribili aggeggi pseudo artistici», pullulanti sedi dei fasci e dei comuni, certamente non si può dire che Carrà peccasse di pessimismo. Non erano infatti scomparse le «decorazioni pittoriche incredibili sulle mura», i «busti orribili di gesso colorato ad ogni cantone», gli «emblemi e stendardi a colori pugno-negli occhi per arazzi, i fasci littori che sembra[va]no fastelli di legna da ardere, gli sciaboloni e lance di legno dipinti col nerofumo» e tutta quella «ridicola cianfrusaglieria e chincaglieria», che ancora oggi trova facile mercato in certi negozi di souvenirs.

Pertanto, a tirare le somme di questa alternanza tra gratitudine per la fiducia attribuita e ansia per un possibile imbrigliamento totalitario, non poteva essere che lo stesso Ministro il quale, da “uomo di legge”, tentò di offrire una spiegazione dell’intentio legislatoris, ricorrendo al lessico giuridico.

Secondo Bottai la legge non costituiva «atto d’imperio» dello Stato nell’imporre dogmatismi e «neppure un atto soltanto di fede», che abbandonava il singolo artista ai propri impulsi, poi scontati dagli ignari fruitori dell’opera. Si trattava invece di un richiamo all’assunzione di un ruolo attivo nei confronti della Nazione, non solo da parte dell’artista ma anche e soprattutto da parte dello Stato. Non a caso, nell’esplicitare i canoni di selezione delle opere, egli richiamava la necessità di una presa di posizione forte, espressiva di una sovranità non più arbitraria ma legata allo spirito di servizio verso tutte le componenti della Nazione. Scriveva infatti su “le Arti” proprio nel maggio 1942, che «per riconoscere l’esistenza dei valori artistici occorre un atto di giudizio e non un atto di fede. Giudizio: dunque responsabilità.»

Questa responsabilità non si concretava tuttavia, secondo il modello totalitario nazista e sovietico, nella promulgazione dei «canoni astratti di un’arte ufficiale», bensì accettando che la linea d’azione fosse dettata dagli stessi artisti, proclamando «ufficiale, o – meglio – riconosce[ndo] legittima sul proprio piano storico e sulla propria linea d’azione l’arte che si fa oggi in Italia dagli artisti italiani.» (così BOTTAI, La legge sulle arti figurative, in Le Arti, maggio 1942).

E dato che Bottai era giurista e docente di diritto, l’uso dell’aggettivo “legittima” non era casuale: l’arte contemporanea doveva essere conforme ai postulati dell’ordinamento italiano, come egli lo concepiva: organismo vivo, in evoluzione, che contemperava quanto di buono poteva trattenersi delle formule statutarie liberali con i principi solidaristici e corporativi da lui teorizzati. Pertanto anche l’arte “nuova” fungeva da speculum iuris e poteva considerarsi, in quanto legittima, “giusta”.

Una sintesi questa che getta le premesse per la ripresa successiva al disastro bellico e che si lega strettamente con quella “responsabilità” cui Bottai aveva richiamato gli organi dello Stato in modo tale da costituire, non solo un autentico Leitmotiv delle pagine di Diario di quei tragici giorni, ma anche e soprattutto il fondamento della sua “opposizione di principi” alla politica mussoliniana, che prima lo porterà ad assumere un ruolo attivo nella storica seduta del Gran Consiglio del 24 luglio e che lo spingerà poi, in ideale riscatto dei propri errori (non ultimo quello relativo alle leggi razziali), a scendere sul campo di battaglia, affrontando i tedeschi nelle file della Legione Straniera.

In conclusione, quella del “due per cento” è una legge che porta chiara l’impronta del suo Autore: “un fascista critico” (come lo definì Giordano Bruno Guerri), il quale, proprio per questa sua inquietudine, nutrì sempre il bisogno di circondarsi di spiriti affini, sostanzialmente liberi, rendendo così non piccolo servigio alla cultura dell’epoca.

E’ forse per questo che, a Costituzione repubblicana promulgata, il legislatore democratico sentì la necessità di far propria la legge prima voluta da Bottai, adeguandola all’avvenuta soppressione dell’ordinamento corporativo, attraverso l’ancora vigente l. 29 luglio 1949, n. 717, troppo spesso tuttavia derogata e dimenticata. Con una serie di improvvidi interventi, infatti, a partire dagli anni ’70, vennero escluse dal suo ambito di applicazione, l’edilizia scolastica e universitaria prima, quella sanitaria poi, con conseguenze che si ha modo di “ammirare”.

E chissà che non sia il caso, oggi che a più voci si invoca un rinnovato protagonismo dello Stato, di riproporla invece all’attenzione del pubblico. Non solo per favorire tutti quei “lavoratori d’arte” che, accanto a molti altri, soffrono le conseguenze della crisi economica derivata da quella sanitaria, ma anche (e per quel che qui interessa, soprattutto) allo scopo di rinnovare quel legame indissolubile tra legge e cultura, che è stato per oltre un secolo il vanto più grande della nostra scienza giuridica.

© Riproduzione Riservata