Bentini, De Marsico, Calamandrei: i grandi maestri ci insegnano l’arte dell'”arringa defensionale” tra pathos, capacità di attrarre l’attenzione e servizio alla giustizia

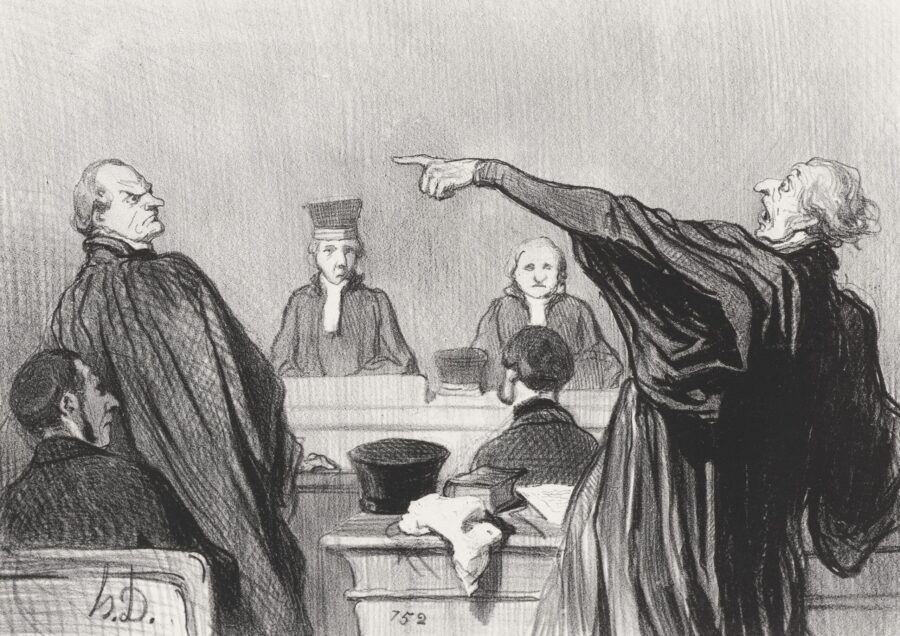

Nel pensiero comune, quando si pensa ad un abile avvocato, viene subito alla mente la seguente scena: il difensore che davanti alla Corte di Assise od al Tribunale, utilizzando un linguaggio erudito e convincente, porta avanti la propria tesi difensiva, magari ottenendo proprio per quella sua capacità, una pronuncia a lui favorevole.

Oggi, come sappiamo, molto è cambiato e nessuno, riferendosi all’intervento del difensore durante la discussione finale, utilizza il termine arringa.

Tuttavia negli ultimi due secoli, ossia da quando nacquero i moderni codici di procedura penale, questa fase del processo era di straordinario interesse comune, tanto che le raccolte delle arringhe più celebri costituivano un vero e proprio genere letterario, e questi volumi non potevano non mancare nella biblioteca di ogni avvocato.

Il sistema processuale era di natura inquisitoria, e ciò che ne consegue, proprio per questa sua caratteristica, era che il momento in cui il difensore aveva la concreta possibilità di portare elementi all’attenzione del Giudice era la discussione finale, ecco perché quest’ultima fase aveva una funzione determinante.

Ma in concreto, quali regole dovevano esser seguite per pronunciare una corretta arringa conclusiva, o, col termine utilizzato da Piero Calamandrei, una buona arringa defensionale?

Non si può non partire da Genuzio Bentini, che nella sua celebre opera “Le macchie sulla toga” dapprima divideva gli avvocati in tre categorie: quelli che recitano a memoria, quelli che improvvisano, ed infine quelli che fanno difese “a serie, come le biciclette, con qualche pezzo di ricambio”. Raccomandando di non rientrare in una qualsiasi di queste categorie, Bentini non arrivava a tracciare una regola generale, piuttosto spiegava la sua regola, che prevedeva necessità di grande preparazione, sapore di buon successo ma anche non dimenticando l’eventuale insuccesso. E l’improvvisazione? Bentini non credeva all’improvvisazione, perché “ogni uomo che parla bene ci ha pensato su (…) in uno sforzo di raccoglimento e di concentrazione”. Il tutto, ovviamente, accompagnato da una grande trasporto emotivo, del quale Bentini (che era anche parlamentare) ben padroneggiava.

Raccomandazione non molto diversa da quella che un altro grande maestro dell’oratoria, quale era Alfredo De Marsico, insegnava ai suoi allievi: precisione ed eleganza del linguaggio, stretta adesione alle risultanze processuali e nella profondità dello sfondo teorico e dottrinale. Anche in questo caso così come per Bentini, chi lo ha conosciuto non può non ricordare l’accentuata gestualità e le variazioni del timbro vocale che accompagnavano i passaggi del discorso.

Tuttavia, se da una parte doveva esservi pathos, eleganza, capacità di attrarre a sé l’attenzione, contestualmente non va dimenticato che l’interlocutore, ossia il magistrato, “vuole la parola geometrica, dalle linee brevi, chiare e secche (Bentini)”.

Calamandrei, nella ben nota opera “Elogio dei giudici”, spiegava che l’arringa doveva essere un dialogo col giudice, unico vero interlocutore, il quale “dovrebbe rispondere, cogli occhi, coi gesti, colle interruzioni”.

La prima conclusione alla quale i maestri ci portano è che non si deve mai sfociare in uno spettacolo teatrale, tutto deve essere finalizzato al risultato perseguito. E quindi anche di fronte a “loquela, mimica, figure retoriche”, unitamente “al pathos di una voce capace di far vibrare le corde del convincimento (Ennio Amodio)” non si doveva mai traslare l’aula di giustizia in un duello retorico o di uno spettacolo. Riprendendo ancora De Marsico, egli sosteneva la necessità di evitare “fumose evasioni retoriche”.

Eloquio quindi al servizio della giustizia.

Del resto, il rischio di trasformare l’udienza in uno spettacolo con difensori che arringano per ore ed ore senza arrivare mai al dunque, non era passato inosservato dal legislatore, che all’art. 470 del codice di procedura penale del ’30, sostituito nel 1988 da quello oggi vigente, prevedeva il potere in favore del presidente o del pretore di togliere la parola alle parti che “abusano della facoltà di parlar, per prolissità divagazioni o in altro modo, e non sono valsi due successivi richiami”.

Vediamo a titolo esemplificativo qualche passaggio di arringhe pronunciate in processi di straordinario interesse.

1976. Processo per l’omicidio di Pierpaolo Pasolini, Tribunale per i minorenni di Roma, arringa conclusiva dell’Avv. Guido Calvi per la parte civile:

Le ragioni che inducono la parte civile a ritirare la sua costituzione possono trovare spiegazioni solo ricordando le motivazioni che determinarono inizialmente la scelta di essere partecipi di questo procedimento penale. Certamente più semplice, e anche sostenuta da valide e comprensibili argomentazioni, sarebbe stata la scelta di astenersi dalla costituzione di parte civile. La vita e l’opera di Pasolini sono state arrestate tragicamente e la loro perdita, per i familiari, per gli amici, per il mondo della cultura, non poteva in alcun modo trovare compensi. Né tanto meno poteva esservi proporzione o semplice rapporto tra il dolore e lo sgomento provati e la ricerca di una rivalsa, sia pure processuale, nei confronti di un assassino, così miserevole e abietto nella sua sordida insania. Solamente chi non l’ha mai voluto o potuto conoscere, chi ha odiato lui e la sua cultura, chi lo ha stimato con invidia malcelata, chi ha sperato da sempre che per sempre la sua voce fosse chiusa nel silenzio, ha potuto ricordare e giudicare Pasolini esclusivamente alla luce degli ultimi e drammatici istanti della sua esistenza. Era, dunque, semplice rifiutare quegli ultimi istanti e il giudizio che su essi sarebbe stato espresso. Ma così non è stato. Si è voluto invece essere presenti così come Pasolini avrebbe deciso: «Ho sempre pagato, sono andato disperatamente in fondo a tutto. Ho fatto molti errori, ma certo non ho rimpianti». (…) Abbiamo voluto offrire a voi giudici e alla opinione pubblica i nostri dubbi e le nostre certezze circa quanto accadde la notte del 2 novembre.

1980. Processo per il c.d. Massacro del Circeo, Corte di Assise d’Appello di Roma, arringa conclusiva dell’Avv. Alfredo De Marisco per l’imputato Angelo Izzo:

Sono qui a prendere la parola in difesa di Angelo Izzo, considerato il protagonista della tragica vicenda avvenuta in San Felice Circeo, e lo faccio con la fiducia più completa nella vostra obiettività e nella vostra serenità. Le sentenze devono obbedire soltanto all’obbligo della verità e prescindere da finalità politiche e sociali. Diceva un grande scrittore del secolo scorso: la verità parla e non declama ed è per questo che sentiamo il bisogno di ricordare ai nostri avversari. (…). Ogni causa ha i propri funzionari di giustizia: coloro che studiano, discutono, decidono, con il freddo criterio di chi applica la legge. Ma le cause debbono avere i loro giudici: coloro che sappiano interpretare la vicenda umana e farla rivivere, quella vicenda che ha portato un uomo al delitto e che potrebbe portarlo ad espiare la pena. Soltanto allora si avrà la giustizia e non la fredda applicazione della legge.

Nota conclusiva: in questo ultimo processo, De Marsico aveva novantadue anni. Dopo circa un’ora di discussione, alla domanda del Presidente se volesse fare una breve pausa, egli rispose: “Perché? La Corte è stanca?”.

© Riproduzione Riservata

Bibliografia:

ENNIO AMODIO, Mille e una toga, Giuffrè.

GENUZIO BENTINI, Le macchie sulla toga, Rubettino.

ALFREDO DE MARSICO, Arringhe- dal processo del Cnen a quello della Lockheed, Schena editore.

PAOLO DI TARSIA DI BELMONTE, Storie d’Italia, Pagine editore.