Io proprio non me la sento di aggiungere nulla ai racconti, le storie e gli aneddoti sulla incommensurabile vita di Giacomo Girolamo Casanova.

E non mi riferisco naturalmente solo a quanto raccontato da lui medesimo nelle sue celebri memorie, pubblicate in centinaia di edizioniin quasi tutto il mondo, ma parlo anche di tutti i romanzi, film e opere che nei secoli ne hanno omaggiato gli amori, e soprattutto e le peripezie e le avventure che hanno portato il celebre veneziano ad essere uno dei personaggi che più di ogni altro ha animato le corti del ‘700.

Dovrei forse raccontarvi della sua prigionia nel carcere del Palazzo dei Dogi, i Piombi a Venezia, dove era stato rinchiuso per blasfemia. libertinaggio e detenzione di libri proibiti? E di come vi fuggì dopo aver praticato un foro nel soffitto della cella, uscendovi indisturbato .

Cos’altro mi resterebbe da dire sul suo errare avventuriero da Parigi a Madrid, dalla Russia alla Polonia, dai Paesi Bassi alla Svizzera dove vive di espedienti e truffe. Oppure sui suoi incontri con i personaggi più in vista della sua epoca, da Rousseau (che detestava) a Caterina II, Federico II e persino Benjamin Franklin, e addirittura Mozart, per il quale collaborò per la stesura del libretto del Don Giovanni (di cui a lungo si discusse se fosse un suo alter-ego).

O di quella volta che si innamorò di un cantante castrato, di quelli con la voce bianca, che solo lui aveva riconosciuto essere in realtà una donna, di quelle vere, sotto mentite spoglie?

Casanova di profilo. Siamo onesti: era bruttissimo. Per tutti c’è speranza?

E della sua passione per la matematica? E l’invidia per Voltaire (al quale non si sentiva affatto inferiore)? La voce a lui dedicata su wikipedia lo definisce anche alchimista, diplomatico e agente segreto. Essì perché tornato a Venezia dopo quasi venti anni di esilio, passa al soldo degli Inquisitori di Stato quale confidente ordinario. Gira per i locali e salotti della Serenissima a caccia di cospiratori, riferendo di scandali, corruzione, e dei reati a cui spesso gli capitava di assistere.

Le cronache riportano di una “riferita” su alcuni libri peccaminosi di successo tra i nobili, dal Casanova definiti “pessimi, poiché sfacciatissimi nel libertinaggio e atti a eccitare con voluttuose storie, lubricamente scritte, le assopite e languenti nemiche passioni” (l’ho letto qui).

Ma come!?

Casanova faceva la spia perché altri leggevano libri licenziosi? Proprio lui che è la figura più classicamente accostata alla narrativa erotica!?

Quella stessa narrativa autobiografica che quando fu pubblicata in Italia fu osteggiata perché ritenuta offensiva della pubblica pudicizia.

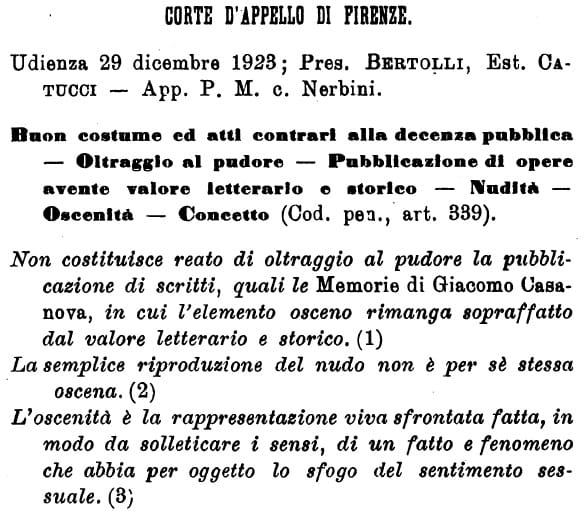

Si trattava dell’edizione della Nerbini, editore di Firenze, che nel 1921 aveva fatto corredare la traduzione dell’opera (il Casanova scriveva in francese) con alcune illustrazioni che potevano apparire spinte. Vi fu quindi un processo, ma sia il Tribunale, sia la Corte d’Appello di Firenze (con la sentenza sotto riportata) negarono il carattere di oscenità dell’opera del Casanova (e delle relative illustrazioni), ritenendola invece dotata di “valore letterario e storico ormai indiscusso” e nella quale proprio il valore storico aveva “sopraffatto l’elemento osceno“.

Anche in un’altra massima dal passato, in un caso molto simile, mi aveva stupito favorevolmente l’approccio di questi giudici dei primi del ‘900, che apprezzavano l’arte, l’ironia, e si fidavano della letteratua e delle storie ben narrate, e senza avere tra i piedi nè il Minculpop nè la DC, e che sapevano benissimo che “se da una parte la eccessiva libertà lasciata al diffondersi della stampa oscena è nociva alla pubblica moralità, d’altra parte un eccessivo rigore riesce non soltanto dannoso per la libertà della stampa, ma porta a confondere la missione del giudice con quella del moralista, e vien sovente ad allargare lo scandalo che si voleva impedire“.

Ben altra sorte ebbe infatti negli anni ’50 la riduzione cinematografica dell’opera diretta da Steno, uno dei padri (metaforicamente parlando) della commedia all’italiana e padre (anagraficamente parlando) dei fratelli Vanzina. Il suo film del 1954, a seguito delle proteste dell’Azione Cattolica di Treviso, non superò il vaglio della commissione di censura presieduta da Oscar Luigi Scalfaro, giovane rampante sottosegretario alla presidenza del consiglio del governo Scelba, già magistrato e futuro sappiamo cosa.

© Riproduzione Riservata