Una delle mie più grandi passioni sono, tuttora, le figurine dei calciatori. Mi piacciono più di tutte quelle degli scudetti delle squadre, con lo sfondo argentato e un po’ luccicante. Ogni squadra ha uno stemma, un simbolo, a volte un animale, e il più bello è quello con il lupo. Forse così è nata la mia passione per i marchi.

Ma se c’è una cosa ancora più bella delle figurine dei calciatori e degli scudetti, è l’albo d’oro. L’albo d’oro è fantastico: una lista verticale stretta stretta di annate e nomi di squadre che racconta chi è stata quella più forte per ciascun anno. Non era stato per niente difficile imparare a memoria le vincitrici dei campionati dal 1898 al 1994 (beh poi quelli seguiti dopo sono ancora più facili).

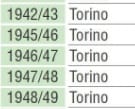

Mi erano molto comodi i filotti, più agili da ricordare. Cinque della Juve consecutivi tra il 1930 e il 1935. E cinque ne aveva messi in fila anche il Torino tra il 1942 e il 1949, che non fosse stato per la guerra (anzi per l’armistizio, o meglio per i tedeschi) sarebbero stati molti di più.

albo d’oro 42-49

In corrispondenza dell’ultimo dei cinque, quello del ’49, c’è però spesso un asterisco con una didascalia assai curiosa: “titolo assegnato a tavolino”. Sull’Almanacco avevo scoperto che erano state Inter e Milan a chiedere l’assegnazione di quel campionato al Torino. Sorprendente: normalmente accade il contrario, ed era già successo (anche ai danni al Torino, nel ’27 quando le era stato revocato il primo titolo per una combine nel derby con la Juve) che gli avversari chiedessero la revoca di un titolo, non l’assegnazione a una squadra avversaria.

Fu così che scoprii la storia del Grande Torino.

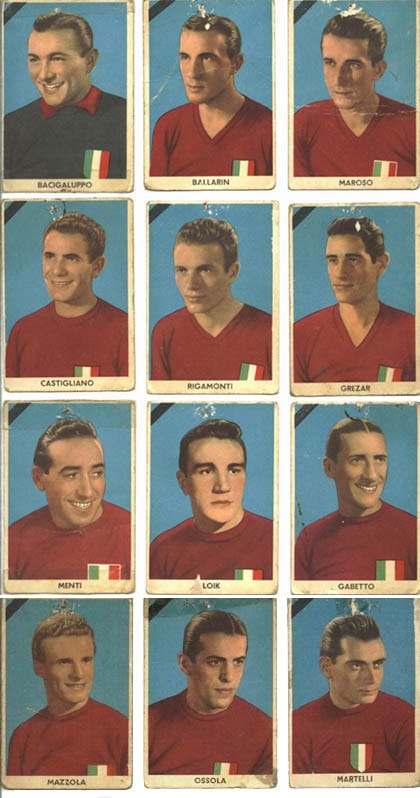

Il Grande Torino

5 scudetti in 5 stagioni (quello assegnato a tavolino, l’avrebbe vinto comunque)

121 vittorie su 172 incontri (ed erano incontri veri, mazzate di morte)

440 gol (nel ’47-’48 addirittura più di 3 gol a partite di media: 125 in un solo campionato)

88 partite in casa senza sconfitte

record di vittoria con handicap (10-0 all’Alessandria)

10 giocatori titolari in nazionale in una unica partita (Italia-Ungheria 3-2, 11 maggio 1947, l’unico “straniero” era Sentimenti IV, portiere della Juventus)

Questa immensa e travolgente storia sportiva, che si alimentava giornata dopo giornata nel secondo dopo guerra, negli anni della faticosa e speranzosa ricostruzione, si interruppe fatalmente il 4 maggio 1949.

Tutti conoscono la storia della tragedia di Superga, l’ora dello schianto (le 17:03), le parole grevi in televisione (scusate: il cinegiornale), i titoli sui giornali, i drappi neri, i cinquecentomila accorsi ai funerali dei Campioni. In un paese con tre generazioni segnate da lutti e dolore, quella apparve come una tremenda, infame e ingiustificabile punizione del destino. Perché la guerra la puoi spiegare, ché l’avevano fatta tutti in famiglia. Ma una sciagura del genere dovette certamente risultare inaccettabile.

Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga

E come di solito succede nel nostro misero mondo terreno, alle tragedie umane fanno seguito i ricorsi e le carte bollate. Oltre alle famiglie degli scomparsi, che persero figli, mariti, fratelli, a pagare caro fu l’Associazione Calcio Torino che vide improvvisamente sterminato il suo parco giocatori (ma ci pensate che da allora il Torino avrebbe vinto appena un solo altro scudetto, nel 1976?).

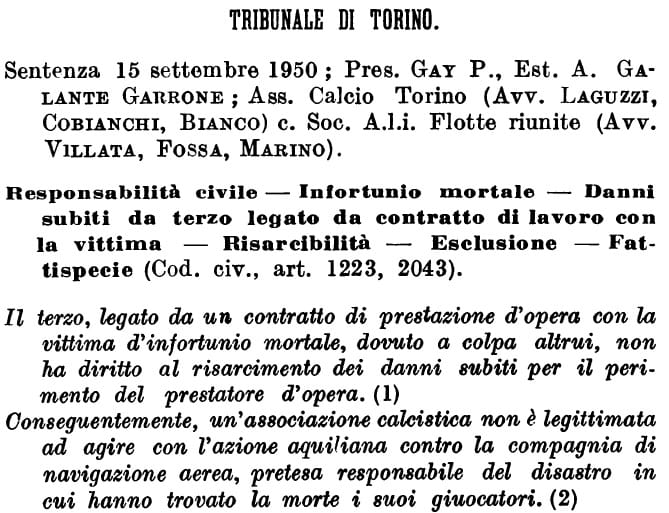

La società fece dunque causa alla compagnia aerea chiedendo un risarcimento dei danni subiti per l’errore del pilota.

Il Tribunale di Torino, la Corte d’Appello e la Cassazione si ritrovarono a che fare con una questione di una portata mai vista prima, mai prima nemmeno immaginata. E se negli anni ’50 si ammetteva con fatica un risarcimento ai parenti delle vittime, figurarsi al “datore di lavoro”, nonostante si riconoscesse la sussistenza di un innegabile danno. Di seguito trovate la – lunga ma davvero interessante – sentenza di primo grado, che sarà confermata poi anche nei gradi successivi.

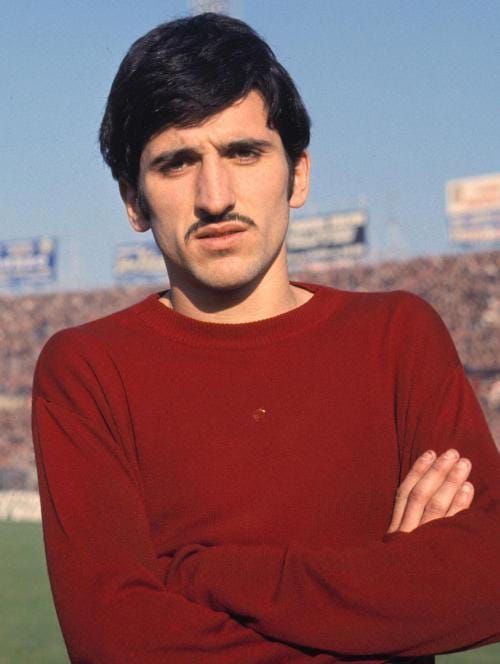

Una postilla: neppure 20 anni dopo la tragedia di Superga, il Torino calcio fu costretto a misurarsi con una nuova inconsolabile tragedia, la scomparsa di Luigi Meroni, la farfalla granata, che perse la vita in un incidente stradale nel quale fu coinvolto Attilio Romero, all’epoca minorenne, e che sarebbe anni dopo diventato presidente del club (la storia e il destino umano hanno percorsi straordinari e incomprensibili).

Anche allora, dopo un lungo procedimento, al Torino non fu riconosciuto alcun risarcimento. La società aveva provato a sostenere che “il Meroni, per la eccellenza delle sue prestazioni, costituiva l’attrazione della squadra e richiamava spettatori sui campi di gioco, incidendo, quindi sugli incassi; che era praticamente impossibile trovare un giocatore di classe equivalente a quella del Meroni, il quale, appunto per il suo altissimo livello tecnico ed atletico, era stato ripetutamente chiamato a fare parte della rappresentativa italiana di calcio“. Ma la Corte d’Appello di Genova (giudice di rinvio dalla Cassazione) sostenne che il Torino “sostituì immediatamente Meroni con la riserva Facchin, ottenendo risultati agonistici lusinghieri e incassi addirittura superiori a quelli delle stagioni precedenti”, deducendo anche da ciò che in fin dei conti il Torino non aveva subito alcun danno dalla perdita di Meroni.

Io ora lo capisco perché si dice Cuore Granata.

Gigi Meroni

***

Per un’altra massima dal passato sul calcio, leggi quella della Cassazione di Torino del 1880

© Riproduzione Riservata