55. Il Campanile di Asiago (1901)

Alle cinque di mattina del 20 settembre 1870, le truppe italiane sotto il comando del generale Cadorna iniziarono il cannoneggiamento alle mura di Roma. Il Papa, Pio IX, aveva provato l’ultimo disperato tentativo di difesa, minacciando di scomunicare chi avesse comandato di aprire il fuoco su Roma, l’ultimo baluardo dell’ormai occupato Stato Pontificio.

L’ordine giunse lo stesso, a pronunciarlo fu il capitano Giacomo Segre, di religione ebraica che per la verità della scomunica non sapeva che farsene, in quanto di religione ebraica.

Poco dopo le nove del mattino, a una cinquantina di metri a sinistra di Porta Pia si aprì una breccia. Nemmeno un’ora dopo le rassegnate truppe pontificie esposero bandiera bianca. Nel giro di una settimana, Roma era stata occupata in ogni suo angolo e in ogni suo palazzo. Solo i possedimenti del Vaticano rimasero al Papa, Pio IX, l’ultimo papa re, che non riconobbe mai l’autorità del Regno d’Italia su Roma e per tutta la vita continuò a dichiararsi prigioniero politico.

Nasce la questione romana (su Pio IX, leggi la Massima Il Discorso del Papa Re), che sarebbe – più o meno – stata superata solo con i Patti del 1929.

Nel frattempo, il 20 settembre 1895, in occasione del venticinquesimo anniversario della Breccia di Porta Pia, fu istituita la festa nazionale del xx settembre.

Quello stesso giorno, ad Asiago, al centro di un altopiano prealpino lontanissimo da Roma e dalle questioni politiche, il sindaco si affrettò per far suonare a festa le campane le campane del duomo cittadino, e così celebrare degnamente la neo istituita festa nazionale.

Ma il parroco, che tutto avrebbe voluto fuorché udire il campanile più alto della valle cantare a festa per omaggiare la ricorrenza della perdita del potere temporale della Chiesa, nascose letteralmente le chiavi per accedere al campanile.

Il sindaco, imbufalito, si presentò in canonica con i reali carabinieri, un fabbro e il presidente mandamentale. Il parroco, lì per lì capitolo, fece accedere sul campanile gli occupanti che ordinarono ai campanari di darsi una mossa e suonare le campane.

Ma il giorno dopo iniziò una incredibile battaglia legale. A fronteggiarsi, ancora una volta, il potere temporale e quello spirituale.

Di chi era il Campanile? Anzi, di chi erano le campane – o meglio – di chi era il suono delle campane?

A questa domanda prova a rispondere la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che potrete leggere qui sotto. Aveva destato il mio interesse il suo incipit:

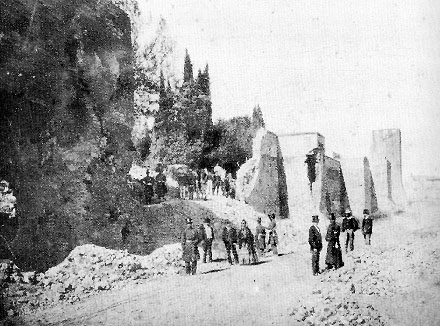

Dopo che gli Alemanni, il 2 marzo 1487, ebbero abbruciata la chiesa che il popolo di Asiago aveva a proprie spese, nel 20 maggio 1393, edificato in muratura in sostituzione dell’antica chiesa di legno…

E da lì, via via, fino ai “giorni nostri” (siamo nel 1901). Una vera e propria lezione di Storia e di cultura locale.

La Corte ripercorre tutte le vicende che avevano interessato quei luoghi, le guerre, gli incendi e tutte le catastrofi (sempre causate dall’uomo) che avevano distrutto il Campanile. Fa strano leggere quelle parole, sapendo che da lì a pochissimi anni, Asiago sarebbe stata ancora una volta travolta dal dramma della guerra fino a diventare terra di nessuno, con suo campanile raso al suolo.

Ma le guerre mondiali, con i morti e i loro sacrari erano appena di là da venire.

Nei secoli precedenti, ogni volta che era successo qualcosa, il comune e la cittadinanza tutta ci avevano messo “del loro”. Tutta la narrativa è costellata di minuziose e bellissime descrizioni degli atti con i quali le autorità ecclesiastiche e quelle secolari avevano regolato l’uso delle campane. Il Comune, ad esempio, doveva provvedere alle spese correnti, le candele, la manutenzione del cimitero, e pure del campanile e dei campanari. A questi, poteva ordinare di suonare le campane anche per motivi “civili” (pericoli, incendi o più semplicemente feste civili).

Nessuno però aveva mai potuto immaginare in secoli e secoli di storia che un giorno quelle campane avrebbero potuto suonare contro la Chiesa.

E quindi?

Regalatevi dieci minuti per leggere questa sentenza: ne vale la pena.

© Riproduzione Riservata