Azzardo.

Il termine deriva dall’arabo az-zahr che vuol dire dado, in latino alea. È dunque al gioco dei dadi che si riconduce l’origine etimologica del concetto di scommessa, di puntata su un risultato incerto, rischioso.

Gli attenti frequentatori di queste pagine sanno che il tema è stato più volte affrontato. Si è parlato del gioco del lotto (e dei tentativi di falsificare le schedine), si è parlato della tombola (e del perché è lecito giocarvi in casa e illecito farlo in pubblica piazza), si è parlato anche del Casinò (quello di Venezia in particolare).

Questa volta tocca al Poker.

Particolarmente sintomatica delle tecniche adoperate per questo gioco è l’origine del suo nome (sì, sono fissato con l’etimologia). Poker deriverebbe dalla parola francese poque e dal tedesco pochen che dovrebbero voler dire inganno. Si fonda insomma sulla abilità che hanno i giocatori di gabbarsi tra loro.

Dal punto di vista storico, il gioco sarebbe nato in Medio Oriente e poi esportato nel Nuovo Mondo (ma tanti ipotizzano altre origini, compresa una teoria secondo cui il gioco sarebbe l’erede del gioco dello zarro in uso a Milano nel ‘500, e reso immortale dal dipinto I bari del Caravaggio) .

Ora, non mi è chiaro come marinai persiani siano riusciti a far nascere in America la passione per un gioco dal nome franco-tedesco. So solo che da lì (pare che la culla fosse New Orleans agli inizi dell’Ottocento) il gioco si è poi diffuso in tutto il mondo. All’inizio si giocava con sole 20 carte (le sole della scala reale), e “semplicemente” si puntava scommettendo sul giocatore che aveva la mano migliore.

antichi gentiluomini si dilettano nel giuoco del poker

Così veniva descritto il poker in uno studio delle conseguenze dannose del gioco del 1843 “An Exposure of the Arts and Miseries of Gambling” di J.H. Green, un famoso giocatore pentito (sotto traduzione mia):

“Sarebbe meglio che nessuno conoscesse questo gioco, ma quelli che già ne sanno qualcosa capiranno meglio la mia spiegazione e chi non lo conosce spero capirà la sua dannosità a tal punto da non provare mai a giocarvi (quando leggo queste cose il primo impulso è subito provare, n.d.r.)”

“Si tratta di un gioco estremamente distruttivo – forse più di ogni altro gioco di carte ora in uso […] Non ci sono limiti alle puntate, e spesso il gioco inizia con puntate da un quarto di dollaro e finisce con puntate anche di centinaia di dollari“.

“Inoltre la facilità di imbrogliare in questo gioco in molti modi, lo rende imprevedibile anche per i giocatori esperti”

E molte altre osservazioni sulla pericolosità sociale di questo gioco d’azzardo che se siete curiosi quanto me potete leggere qui in versione originale con l’aggiunta di tantissimi succulenti aneddoti.

Il gioco si diffuse anche nel nostro Paese.

Una scena tratta dal bellissimo film di Pupi Avati, Regalo di Natale, 1986

Una delle prime tracce giudiziarie del poker in Italia risale agli anni ’20.

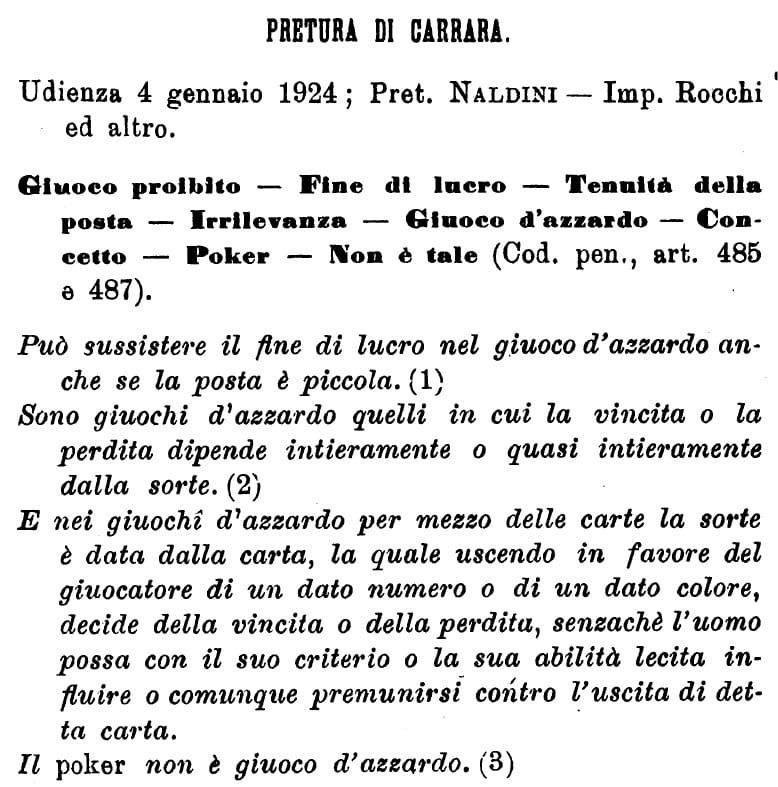

Si prenda ad esempio la sentenza sotto riportata (breve, lo giuro) della Pretura di Carrara del 1924. Il pretore, a seguito della denuncia fatta dal PM per aver sorpreso due avventori di un bar a giocare a poker non commina alcuna condanna dichiarando chiaramente che il poker non è giuoco d’azzardo.

L’affermazione ci pare oggi assurda. Ma all’epoca le ragioni della decisione erano presto dette. Le regole del gioco erano considerate troppo complicate e in più anche l’alea delle carte era messa in discussione dal fatto che chiunque potesse vincere bluffando “restando così la vincita al giuocatore che ha puntato forte e che neppure obbligato a far vedere le proprie carte, diguisachè può vincere colui che abbia un punto inferiore a tutti i compagni di tavolo“.

Come si legge nella sentenza, a differenza di giochi come il sette e mezzo, nel poker “la vincita dipende quasi esclusivamente dall’abilità, conoscenza, pratica tecnica del giuoco, dall’impressionabilità che una puntata audace può fare sui compagni di giuoco, dall’abilità di studiare il volto e le movenze del compagno, onde de durre il punto che egli ha raggiunto. Ed i concetti sopra espressi trovano la loro conferma nel fatto che gli inglesi, che il poker hanno insegnato, pare siano soliti giuocare con il volto coperto da maschera“.

Non per questo però il giudice non ritiene il gioco pericoloso, e anzi descrive il poker come “il giuoco forse più immorale che possa aversi“, aggiungendo però anche che “se detto giuoco è moralmente, ed a ragione, condannabile, dev’essere combattuto con altre armi e non con quelle della legge penale“.

Ma la vera chicca della decisione riguarda le parole con cui il Pretore di (quasi) cent’anni fa descrive le regole di un gioco a noi ormai così familiare.

Lascio a voi il piacere della lettura, per questa volta… passo!

© Riproduzione Riservata