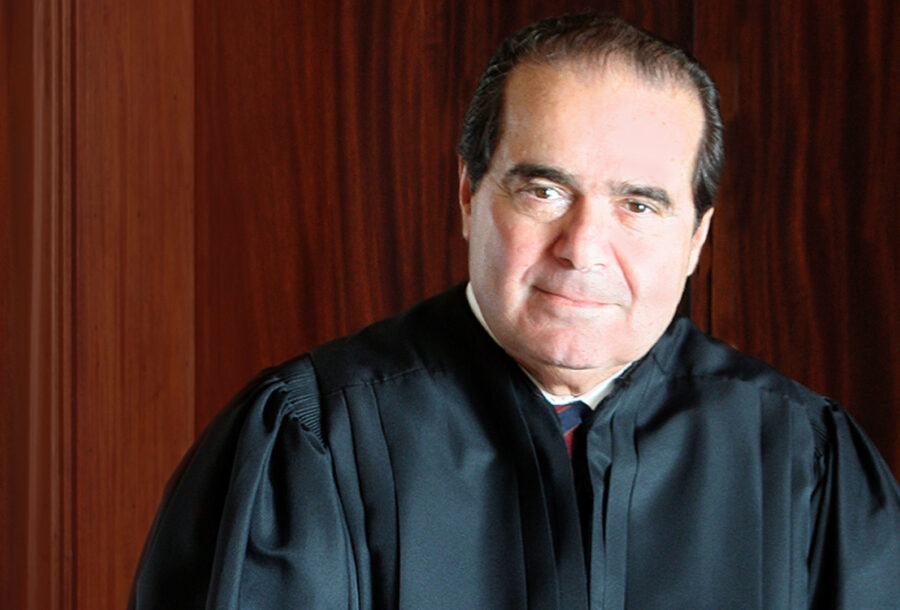

Il 26 Settembre 1986 Antonin Scalia giurò come 96esimo giudice della Corte suprema americana. Il primo italo-americano a raggiungere la più alta Corte federale, Scalia è nato l’11 marzo 1936: il padre, Salvatore, era un immigrato di prima generazione (nato a Sommatino, Caltanissetta), mentre la madre era figlia di immigrati. Dopo la laurea a Harvard, Scalia lavorò come avvocato, come membro delle amministrazioni Nixon e Ford e come professore presso l’Università di Chicago. Nel 1980, con la vittoria di Ronald Reagan, egli fu in lizza per essere nominato Solicitor General, ma fu invece scelto come giudice d’appello per il D.C. Circuit. Nel 1986, Reagan lo nominò alla Corte suprema: confermato all’unanimità dal Senato, Scalia servì in quella posizione fino al giorno della sua morte, avvenuta – improvvisamente – il 13 febbraio 2016.

Antonin (Nino) Scalia è stato tra i giuristi più influenti, non solo negli Stati Uniti, degli ultimi decenni. Egli è universalmente noto come il padre nobile del testualismo e dell’originalismo, metodi ermeneutici che interpretano i testi normativi (rispettivamente, le leggi ordinarie e la Costituzione) secondo il cosiddetto original public meaning, cioè il significato che un uomo medio avrebbe loro dato al tempo della promulgazione. L’idea che il significato di una norma – che si evince dal suo testo scritto – non è destinato a cambiare con il tempo che passa, nonostante l’eventuale mutamento della coscienza sociale, è valsa a Scalia l’etichetta di “arci-conservatore”. Celebre è la sua opposizione alla teoria della living Constitution, di un documento, cioè, costantemente soggetto a una lettura evolutiva: per Scalia darsi una Costituzione significa vincolarsi a regole statiche, la cui garanzia di efficacia viene dal fatto che il loro senso precettivo resterà sempre identico.

Il che non vuol dire che queste regole siano destinate a rimanere immutabili o che non si possano applicare al mondo che cambia. In merito al primo aspetto, argomentava Scalia, la Costituzione può – e quando necessario, deve – essere novellata attraverso il processo di emendamento disciplinato dalla stessa carta fondamentale e non a mezzo delle pronunce della Corte suprema. Quanto al secondo, dire che il significato di una norma rimane sempre quello del momento della sua adozione non significa anche ritenere che esso possa essere applicato solo alle fattispecie esistenti a quel tempo – per fare un esempio, si pensi al Primo Emendamento, che copre, oggi come nel 1791, la libertà di espressione: questa non vale solo per le lettere o i giornali, ma per qualsiasi strumento, di volta in volta concepito, che di quella libertà abbia bisogno, come la radio, la televisione o internet.

Detto altrimenti, il principio resta sempre identico, ma la sua applicazione copre qualsiasi nuovo caso possa essere sussunto nel suo ambito normativo. Con conseguenze che, politicamente, possono essere considerate tanto di “destra” quanto di “sinistra”: Scalia ha redatto District of Columbia v. Heller, che ha rinvigorito il Secondo Emendamento, e ha votato in favore della pena di morte, che riteneva pienamente costituzionale, visto il linguaggio del Quinto e del Quattordicesimo Emendamento; ma ha anche redatto Crawford v. Washington, che ha ripristinato il diritto al contro-interrogatorio prima di poter giungere a una condanna, Kyllo v. United States, che ha limitato il ricorso ad alcune tecniche invasive per il raccoglimento di prove, e Apprendi v. New Jersey, che ha ribadito lo standard penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

Scalia è anche noto per aver ritenuto Roe v. Wade, la celebre sentenza che ha riconosciuto quello di abortire come diritto costituzionalmente protetto, un’aberrazione: richiesto di motivare la sua opposizione in proposito, egli spiegò di non trovare nulla, nel testo della Costituzione, né a favore né contro il diritto in parola, sicché riteneva che fosse un argomento da lasciare interamente all’arena democratica. Una delle più efficaci sintesi della sua judicial philosophy può trovarsi nel commento che egli fece a proposito del voto favorevole espresso in Texas v. Johnson, in cui si statuì la libertà di bruciare la bandiera americana come costituzionalmente protetta: «I hate the result! I would send that guy [who burned the flag] to jail so fast if I were king – however, we have a First Amendment…». Ovviamente, non è mancato chi ha rimproverato a Scalia di aver, in alcune occasioni, tradito il suo stesso metodo (almeno agli occhi dei suoi critici): il caso più controverso, in questo senso, è senza dubbio Bush v. Gore, che dichiarò contrarie al Quattordicesimo Emendamento le modalità del processo di riconteggio dei voti in Florida durante le elezioni presidenziali del 2000.

Le teorie patrocinate da Scalia hanno guadagnato enorme consenso negli ultimi decenni. Invero, mentre l’originalismo resta un metodo applicato essenzialmente da giudici considerati “conservatori” (con alcune notabili eccezioni, come il professore liberal Akhil Reed Amar), l’impiego del testualismo è diventato trasversale: come ha spiegato Elena Kagan, nominata alla Corte suprema da Obama, «we are all textualist, now». Parte del successo di Scalia può essere probabilmente ascritto alla sua felicissima penna (le sue opinion sono considerate tra le più chiare, efficaci e godibili, dal punto di vista stilistico: le migliori sono raccolte qui e qui), ma anche alla sua persona: caustico, perfino abrasivo, nei suoi scritti giuridici, Scalia era però simpatico, affabile e generoso, con una incredibile capacità di legare anche con chi la pensava in modo diametralmente opposto. L’amicizia che egli aveva con la collega “liberal” Ruth Bader Ginsburg, da poco scomparsa, è probabilmente la testimonianza più autentica di queste sue qualità (come abbiamo più diffusamente ricordato qui): a chi si sorprendeva di un simile rapporto, Scalia era solito rispondere: «What’s not to like in her? Well, except her views on the law…»; al che la Ginsburg aggiungeva: «I love Nino, but sometimes I’d like to strangle him!».