A seguito della approvazione delle leggi razziali, gli studenti e gli insegnanti ebrei furono esclusi dalle scuole italiane di ogni ordine e grado, pubbliche e private. Esaminiamo qui il caso della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino, dove furono rimossi dal loro incarico i professori Cino Vitta e Giuseppe Ottolenghi

La persecuzione antiebraica cominciata in Italia con la legislazione razziale fascista nel biennio 1938-1939 non risparmiò nessun settore della vita pubblica. Vennero quindi coinvolte anche le Università e le Facoltà di Giurisprudenza, luoghi in cui il grave strappo ai principi dell’ordinamento giuridico che era in atto avrebbe dovuto essere percepito ancor più nitidamente. Purtroppo nulla di ciò avvenne, e spesso anzi questi enti finirono con l’avallare, talvolta entusiasticamente, la grave discriminazione realizzata dal Governo.

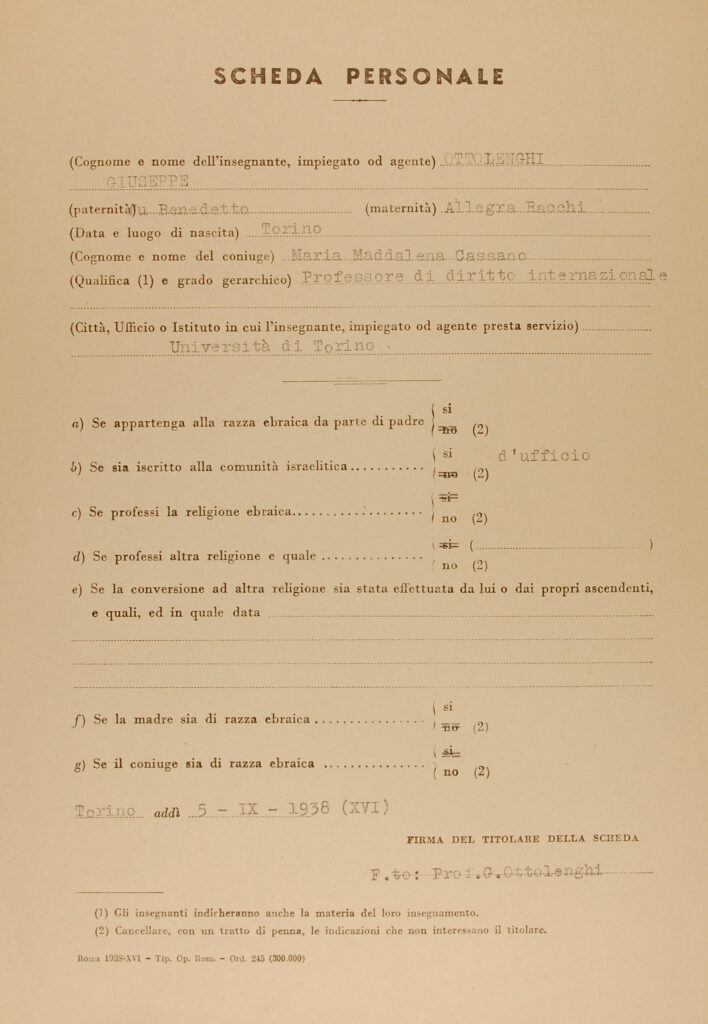

Due decreti legge ministeriali, il n. 1390 e n. 1630 del 5 e 23 settembre 1938 (poi confluiti nel R.D. n. 1779 del 15 novembre 1938, approvato dal Parlamento fra la fine del 1938 e l’inizio del gennaio 1939), esclusero dalle scuole italiane «di ogni ordine e grado, pubbliche e private» i professori e gli studenti ebrei. In questi due provvedimenti la priorità del legislatore fascista era presumibilmente rivolta alle scuole elementari e medie che avrebbero iniziato l’anno scolastico entro pochi giorni (a differenza dei corsi universitari che iniziavano di norma a novembre), ma una circolare ministeriale stabilì comunque che a partire dal 16 ottobre 1938 gli esami universitari non fossero più tenuti da docenti ebrei.

Nel 2018, a ottant’anni dalla promulgazione in Italia delle leggi razziali, l’Università di Torino ha predisposto un database online contenente un accurato profilo bibliografico di tutto il personale universitario italiano (dai professori ordinari fino agli impiegati amministrativi) che venne discriminato ed allontanato dalla propria professione; tale importante testimonianza storica è ora liberamente consultabile sul sito https://scienzaevergognaunito.wordpress.com. Il quadro che emerge è assai negativo: in poche settimane le Università italiane vennero private di docenti anche illustri, che si erano contraddistinti nella ricerca scientifica in diversi settori.

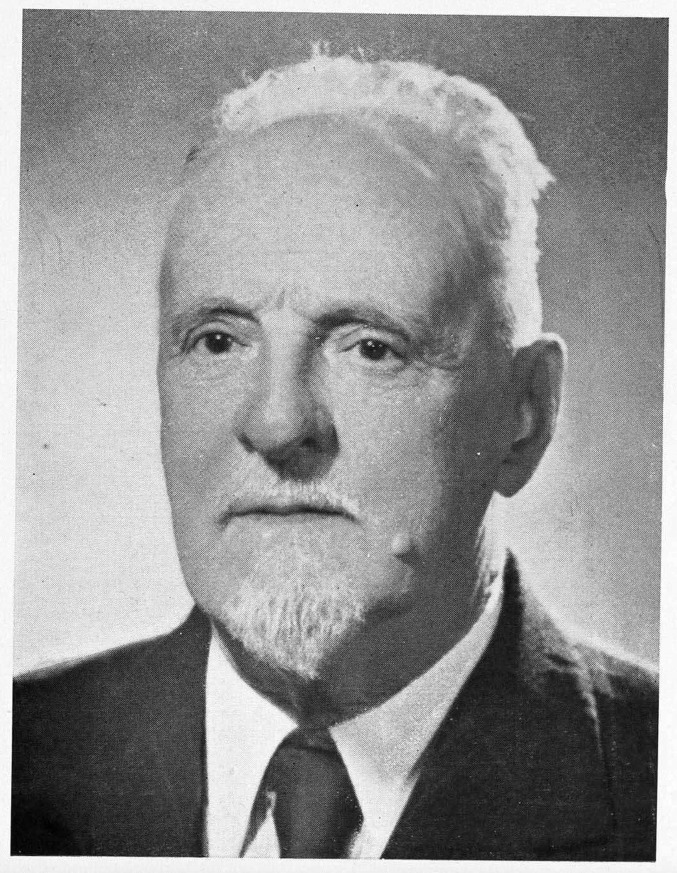

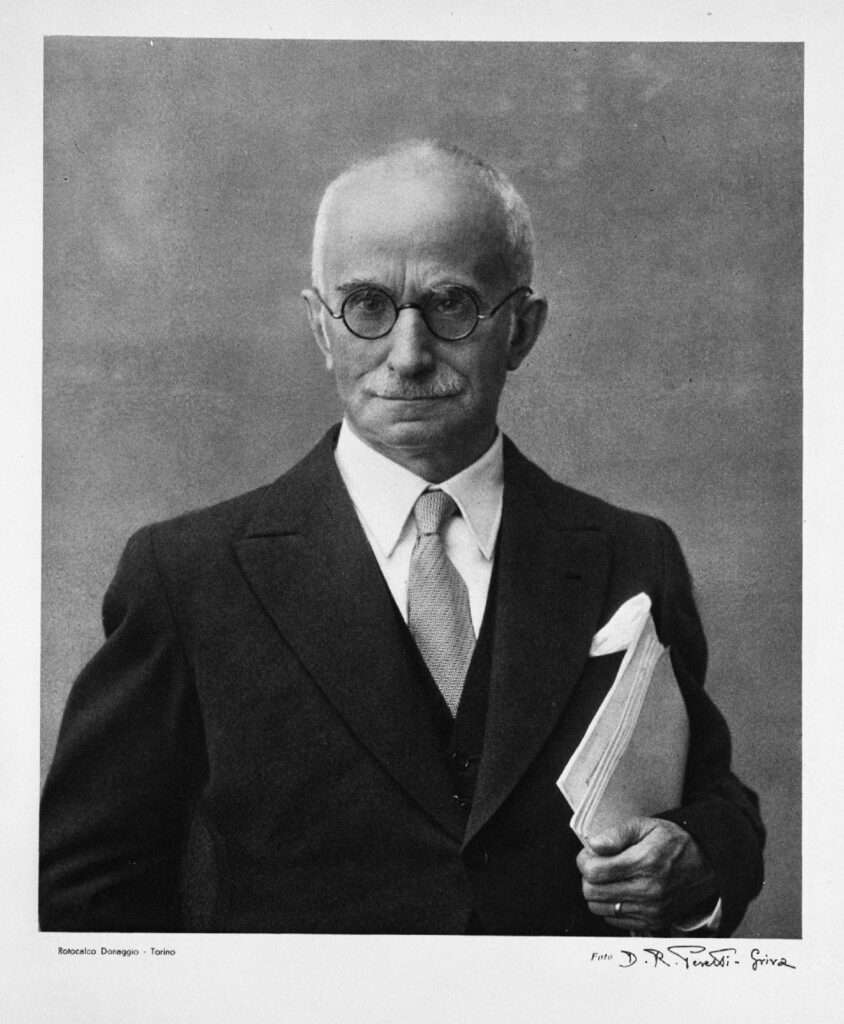

Sulla base dei documenti conservati nell’Archivio storico dell’Università di Torino[1] questo articolo intende, quindi, ricostruire le vicende occorse a due professori ordinari della Facoltà giuridica torinese, ovvero Cino Vitta e Giuseppe Ottolenghi (titolari della cattedra di diritto amministrativo e di diritto internazionale) che furono allontanati e sostituiti nelle loro posizioni, per ragioni razziali, nel 1938 e successivamente reintegrati in ruolo solo tra il 1944 ed il 1945.

Fonte: Scienza e Vergogna UniTo

L’allontanamento dei docenti e degli studenti ebrei nella Facoltà di Giurisprudenza di Torino

In forza dei regi decreti del 1938 sopra citati, gli Atenei italiani dovettero attivarsi per adeguare i propri organici alle nuove disposizioni del Governo e, per questo fine, il 14 ottobre 1938, anche il preside della Facoltà di Giurisprudenza di Torino, il prof. Emilio Crosa, convocò il Consiglio della sua Facoltà a cui presero parte i professori Arnò, Solari, Ricca Barberis, Pivano, Allara, Greco, Bertola e Grosso (in funzione di segretario).

Il processo verbale della seduta attesta che:

Il preside comunica che i Professori di razza ebraica, esclusi dall’insegnamento, nella nostra Facoltà sono i professori Vitta e Ottolenghi; invia loro un saluto, ricordandone la collaborazione alla Facoltà. Comunica inoltre che i liberi docenti di razza ebraica, che decadono dalla libera docenza, sono i proff. Fubini Riccardo, Montel Alberto, Ottolenghi Costantino, Treves Giuseppino, Treves Samuele Renato.

A differenza del rettore, che nel discorso inaugurale dell’anno accademico del novembre 1939 non espresse alcuna parola di apprezzamento per i numerosi colleghi ebrei allontanati dal servizio nel suo Ateneo, il preside Crosa – pur nell’asettico verbale – ricordò quindi la «collaborazione alla Facoltà», probabilmente con parole più vive e sentite di quanto possa trasparire dal cauto e burocratico linguaggio amministrativo. Questo potrebbe forse un po’ stupire, ma se si analizza la posizione personale e politica di alcuni membri di questo Consiglio emerge nella maggior parte di essi una certa “tiepidezza” nei confronti del regime.

Non sembra ad esempio che Crosa avesse particolari simpatie verso il fascismo, essendo stato più un monarchico che un convinto fascista e, nonostante il clima politico, da professore di elevata cultura e tradizione difficilmente avrebbe potuto astenersi dall’indirizzare un pensiero nei confronti di colleghi con i quali aveva convissuto anche molti anni (quasi 6 con Vitta e oltre 10 con Ottolenghi).

Lo stesso Gioele Solari era notoriamente poco favorevole al fascismo, tanto da aver avuto il coraggio di ricordare con una lunga commemorazione (apparsa nel 1935 sulla prestigiosa «Rivista internazionale di filosofia del diritto») la morte di un deciso antifascista e suo amico come Francesco Ruffini, avvenuta nel 1934.

Un assente illustre a questo Consiglio (e forse non per caso) fu poi Luigi Einaudi che, come è noto, fu uno dei pochi senatori dissidenti ad essersi recato a Roma per esprimere la propria posizione contraria nella votazione sull’approvazione della legislazione antiebraica.

Fonte: Portale storico della Presidenza della Repubblica

Certamente allineato con la linea del Governo era invece il prof. Silvio Pivano che, sino a pochi mesi prima, aveva addirittura ricoperto la carica di rettore su nomina ministeriale (1928-1937).

Nonostante il Consiglio della Facoltà giuridica torinese potesse quindi, nel complesso, dirsi poco “fascistizzato” (al netto degli sforzi profusi da Pivano), bisogna comunque rilevare che esso si adeguò, pur senza plateale entusiasmo, alla legislazione antiebraica dandone puntuale applicazione.

In esecuzione dei decreti di novembre (e soprattutto della circolare ministeriale sopra citata) il Consiglio accettò (14 ottobre 1938) la decisione del preside Crosa di sostituire per gli imminenti appelli d’esame di Diritto internazionale il prof. Giuseppe Ottolenghi con il prof. Monaco (unito in commissione con il prof. Pivano) e per quelli di Diritto corporativo il prof. Cino Vitta con il prof. Greco. In ultimo per gli appelli di Diritto amministrativo provvide personalmente lo stesso preside, sostituendo il prof. Vitta.

Così facendo i due professori ordinari vennero a tutti gli effetti estromessi dalla vita dell’Ateneo già nell’ottobre del 1938.

Oltre che sui professori, la normativa antiebraica ebbe gravi conseguenze anche sugli studenti.

Se infatti il Regio decreto del 1938 consentiva agli studenti ebrei già immatricolati all’Università di proseguire negli studi, ne vietava categoricamente l’iscrizione per il futuro, così di fatto inibendo ogni possibilità ai giovani cittadini di origine ebraica di frequentare le scuole in cui erano presenti «alunni italiani», in palese e noncurante violazione dei loro diritti costituzionali e di quelli discendenti dal loro status personae di cui al codice civile del 1865 allora vigente.

Può essere tra l’altro interessante notare che per i lavori di riforma del codice civile che erano in corso in quegli anni (e che culmineranno con l’emanazione del nuovo codice del 1942, ma prima ancora con l’emanazione “anticipata” del primo libro di esso con il R.D. 24 aprile 1939, n. 640) era stata richiesta da Roma anche la collaborazione della Facoltà di Giurisprudenza di Torino e proprio il prof. Giuseppe Ottolenghi prese parte alla Commissione consultiva, contribuendo alla discussione sui primi articoli concernenti il diritto internazionale privato. In seguito il progetto venne nettamente cambiato per iniziativa del ministro della Giustizia Arrigo Solmi proprio per renderlo compatibile con la nuova disciplina razziale la quale, chiaramente, non rispettava alcun principio di uguaglianza (né formale né sostanziale) di fronte alla legge.

Fonte: Scienza e Vergogna UniTo

La sostituzione dei professori Giuseppe Ottolenghi e Cino Vitta

In sostituzione del prof. Cino Vitta il Consiglio di Facoltà chiamò da Pavia alla cattedra di Diritto amministrativo, il 16 novembre 1939, il prof. Pietro Bodda, mentre la cattedra di Diritto internazionale, rimasta “orfana” del prof. Ottolenghi, rimase per il momento vacante.

Come ha raccontato il figlio Massimo, Giuseppe Ottolenghi, rimasto profondamente amareggiato dalla sua rimozione per ragioni razziali dall’Università, aveva ricevuto una certa consolazione dalla promessa fattagli dall’amico Luigi Einaudi sul ritorno (appena le condizioni politiche lo avessero reso possibile) sulla “sua” cattedra. Nel frattempo Ottolenghi si dedicò completamente all’avvocatura, ma la legge n. 1054 del 29 giugno 1939 impose di cancellare anche dagli albi professionali i cittadini «di razza ebraica», così impedendogli pure il pieno esercizio di questa professione.

In Facoltà, probabilmente grazie alla mediazione fra i colleghi, si giunse infine alla decisione di conservare la cattedra di diritto internazionale e il 23 novembre 1939 venne chiamato ad assumerla formalmente Alessandro Passarin d’Entrèves, con la tacita intesa di “restituirla” a Giuseppe Ottolenghi non appena fosse stato possibile.

Il prof. Alessandro Passerin d’Entrèves d’altronde era ordinario di Filosofia del diritto a Pavia, ma era anche disposto a cambiare il proprio ambito scientifico di insegnamento pur di tornare a Torino, sua città natale. E’ tuttavia curioso segnalare che questa operazione suscitò il disappunto di Gioele Solari, Maestro di Passerin d’Entrèves. E’ infatti probabile che egli non abbia apprezzato la premura del giovane allievo di rientrare nell’Ateneo torinese anche in una cattedra diversa da quella del suo Maestro, al punto che quando poi, nel 1948, la Facoltà giuridica dovette decidere quale candidato scegliere per assumere la cattedra di Filosofia del diritto, Solari preferì favorire la chiamata da Padova dell’altro suo allievo, ovvero il prof. Norberto Bobbio. Oggi forse la vicenda può indurre un sorriso, ma sicuramente questi “dettagli” erano considerati, all’epoca dei fatti, come aspetti morali anche molto seri.

La definitiva reintegrazione di Ottolenghi e Vitta dopo la liberazione

La sostituzione dei due ordinari ebrei della Facoltà giuridica si concluse in questo modo, ma già alla fine del 1943, con l’evolversi degli eventi bellici e la progressiva liberazione alleata del territorio italiano (nel frattempo occupato dai tedeschi), le circostanze cominciarono a mutare.

Nel periodo delle persecuzioni naziste Cino Vitta aveva lasciato il Piemonte per trovare aiuto e segretezza in Toscana. Ottolenghi aveva invece rifiutato il consiglio del figlio Massimo di passare il confine ed aveva preferito cercare rifugio fra le montagne delle valli di Lanzo (tale scelta, senz’altro più rischiosa, gli consentì tuttavia di essere il primo a poter riprendere appena possibile il proprio servizio in Consiglio di Facoltà, anche grazie all’impegno solenne assunto nei confronti di tutti i membri della Facoltà da Alessandro Passerin d’Entrèves al momento della sua chiamata).

Poco meno di un anno dopo la situazione era completamente mutata, in conseguenza dell’avvenuta “Liberazione” del 25 aprile. Sotto la provvisoria presidenza di Giuseppe Grosso, il Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza si riunì di nuovo e vi presero finalmente parte anche il prof. Giuseppe Ottolenghi, accanto a Crosa, Allara, Greco, Antolisei, Romano e Monaco. La seduta fu iniziata con «un mesto pensiero ai caduti nella lotta di liberazione testé conclusa». In proposito il prof. Greco dichiarava espressamente di essere «lieto di porgere alla ripresa della vita universitaria, anche a nome di tutti i colleghi, il più lieto saluto al prof. Ottolenghi, mentre si rammarica[va] di non poter salutare il prof. Vitta perché troppo lontano». Come Vitta, anche Luigi Einaudi fu assente da questo Consiglio, in quanto era impegnato a Roma per motivi istituzionali, ovvero per cercare di porre rimedio, in qualità di Governatore della Banca d’Italia, alla drammatica situazione finanziaria in cui versava lo Stato.

Il Consiglio di Facoltà provvide a dare il necessario assenso affinché sia Einaudi che Vitta potessero proseguire nella carriera accademica pur avendo superato il limite dell’età pensionabile.

Giuseppe Ottolenghi era ormai, tra i docenti presenti a Torino, il decano nei ruoli della Facoltà: è toccato quindi a lui provvedere al procedimento per l’elezione del nuovo preside di Giurisprudenza, dopo il periodo straordinario di transizione. Ciò è avvenuto nel settembre 1945: il Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza, regolarmente convocato per il 21 settembre 1945, ha “plebiscitariamente” eletto con votazione segreta a nuovo preside Giuseppe Grosso, che – di rinnovo in rinnovo – tenne infine la carica sino all’improvvisa morte giunta nel 1973.

Rientrato nella sua Facoltà Ottolenghi ha regolarmente ripreso la propria attività scientifica e didattica e venne collocato a riposo nel 1951 come “emerito”, avendo successivamente la soddisfazione di vedere il figlio Massimo (scomparso nel 2016) diventare un affermato e stimato avvocato del foro torinese. Anche Cino Vitta è infine rientrato in Facoltà e, più anziano rispetto a Ottolenghi, è stato collocato a riposo nel 1949 anch’egli come “emerito”.

Purtroppo in molti altri casi (la grande maggioranza) i professori che vennero espulsi dalle scuole italiane in forza delle leggi razziali non ebbero la medesima “fortuna”, ed anche dopo la caduta del regime faticarono non poco per riprendere le loro funzioni e, insieme ad esse, ciò che era stato loro indebitamente sottratto.

Per questa triste ragione si può dire che l’esito dei casi dei professori Vitta ed Ottolenghi fanno onore ad alcuni membri di quella Facoltà giuridica torinese, nella quale i legami di stima, affetto e “colleganza” universitaria hanno cercato, seppur in minima ed insufficiente parte e con risultati modesti, di mitigare l’arbitraria crudeltà di una legislazione insensata.

Bibliografia essenziale:

- A.a V.v., Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana, Bologna, Clueb, 2014.

- R. Finzi, L’università italiana e le leggi antiebraiche, Roma, Editori riuniti, 1997.

- V. Galimi, G. Procacci, Per la difesa della razza: l’applicazione delle leggi antiebraiche nelle Università italiane, Milano, Unicopli, 2009.

- V. Graffone, Espulsioni immediate: l’Università di Torino e le leggi razziali, 1938, Torino, Zamorani, 2018.

- G. Miele, Cino Vitta, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1956.

- M. Ottolenghi, Per un pezzo di patria. La mia vita negli anni del fascismo e delle leggi razziali, Torino, Blu edizioni, 2009.

- G. Speciale (a cura di), Le leggi antiebraiche nell’ordinamento italiano. Razza, Diritto, Esperienze, Bologna, Pàtron, 2013.

- A. Ventura (a cura di), L’università dalle leggi razziali alla Resistenza, atti della giornata dell’Università italiana nel 50° anniversario della Liberazione (29 maggio 1995), Padova, CLEUP, 1996.

[1] Gli estratti dei verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza di Torino sono stati reperiti nell’ Archivio storico dell’Università di Torino, Giurisprudenza, Adunanze 1937-1949 (Registro verbali Consiglio di Facoltà dal 27.XI.1937 al 1949).

© Riproduzione Riservata