Il 19 di novembre del 2018, Carlos Ghosn, il CEO franco-libanese del colosso automobilistico Nissan-Renault-Mitsubishi, venne arrestato dalle autorità giapponesi non appena sbarcato all’aeroporto internazionale di Tokyo: la notizia deflagrò con violenza per tutte le più autorevoli testate giornalistiche del globo e l’allontanamento da qualsiasi incarico dirigenziale riferibile a Nissan seguì il giorno stesso. Il direttore esecutivo della casa di produzione giapponese, Saikawa Hiroto, espresse «disappunto, indignazione e disperazione per la condotta di Ghosn», subito ristretto in custodia cautelare presso la Tokyo Detention House.

Alcuni giorni dopo l’accaduto, l’editorial board del Wall Street Journal non trovò locuzione migliore per descrivere il procedimento investigativo a carico del magnate (una detenzione custodiale prorogabile per ventitré giorni senza necessità di formulare capi d’accusa specifici; la reclusione in una cella di soli quattro tatami – circa cinque metri quadri –; visite consentite solamente al difensore e non alle autorità diplomatiche del paese d’origine o ai familiari; interrogatori senza la presenza dell’avvocato) di «bizarre inquisition», sottolineando nel contempo, desolatamente, come un simile, inaccettabile trattamento non fosse tollerato nella dittatoriale Cina comunista ma nella più avanzata democrazia d’Oriente.

L’aspetto che preme però qui sottolineare con maggior enfasi – le travagliate vicende carcerarie di Carlos Ghosn essendosi nel frattempo concluse, di fatto se non di diritto, dopo una rocambolesca fuga in stile spy story – è la cifra potentemente imaginifica del titolo dell’editoriale del quotidiano statunitense: qualificare come «Inquisition» il procedimento ai danni del mogul francolibanese significa, infatti, evocare suggestivamente quel segmento della cultura occidentale secondo la quale il lemma «inquisizione» è archetipo ideale di ogni tribunale ingiusto, di ogni apparato repressivo dalle tinte più o meno totalitarie, di ogni negazione dei principi di umana libertà e giusto processo conquistati con le rivoluzioni liberali a partire dalla seconda metà del Settecento.

Sebbene tutti gli aspetti testé menzionati trovino, in effetti, rappresentazioni eloquenti in precisi antecedenti storici, l’immagine di un’Inquisizione di stampo prettamente ecclesiastico, facente ricorso a procedure segretissime, crudelissime e, soprattutto, efficientissime, è oramai scientificamente, se non mitopoieticamente, sempre più insostenibile.

A partire dagli studi pionieristici di John Tedeschi sul finire del secolo scorso, passando poi per quelli più recenti di tanti e tanti valenti storici (si pensi ai lavori monografici di Adriano Prosperi, Christopher Black e Thomas Mayer oltre che al monumentale Dizionario storico dell’Inquisizione), la ricerca scientifica ha oramai dissipato le ombre che aduggiavano le istituzioni e l’azione di un tribunale che, nelle parole di Mario Ascheri, si può incastonare nella galassia di rote, senati e tribunali d’ancien régime che popolò la storia della giustizia europea prima dell’avvento dei Lumi.

Tutto questo per dire che l’Inquisizione d’età moderna (per limitarsi al caso italiano), con la sua rete di tribunali periferici sparsa perlopiù per il nord e centro della penisola, attentamente sorvegliata dalla congregazione cardinalizia del Sant’Uffizio a Roma e governata quotidianamente da dotti religiosi provenienti dagli ordini fondati da Domenico di Guzmán e Francesco d’Assisi, fu null’altro che un esempio, certamente datato, di mediocre amministrazione della giustizia? Nulla di più lontano dal vero.

Per poter esprimere un giudizio circostanziato intorno ad idee e fatti così lontani cronologicamente e ideologicamente (non è difficile comprendere come le azioni di un giudice del Cinquecento fossero mosse da valutazioni differenti da quelle di un giudice del 2020), si rendono necessarie alcune precisazioni d’ordine metodologico: in proposito, già il marchese Massimo Taparelli d’Azeglio (1798-1866) ebbe a rammentare come

«il giudicare l’uomo di un’età secondo le idee di un’altra è il più fallace ed ingiusto dei sistemi. Tanto per i meriti quanto per le colpe e per gli errori, assai importa invece distinguer fra quelli che dipendono dall’uomo e quegli altri che dipendono dal tempo in cui vive».

In una prospettiva conforme a quella proposta dal d’Azeglio, i pregi e i difetti di un’istituzione giudiziale come l’Inquisizione romana andrebbero anzitutto raffrontati con quelli di un qualsiasi altro tribunale coevo, non già con criteri che al giorno d’oggi vengono considerati irrinunciabili: a una sensibilità contemporanea, in effetti, come potrà mai apparire un tribunale approntato, in definitiva, per il giudizio della fede religiosa più recondita di un uomo se non come una raccapricciante mostruosità?

Al contrario, tanto i fini ultimi quanto i metodi utilizzati dall’Inquisizione romana possono essere meglio compresi (se non certo giustificati) tenendo a mente, ad esempio, che l’eresia (ovverosia la credenza religiosa difforme da quella sanzionata) era riguardata, nel Medioevo e sino all’avvento dei Lumi, qual crimine punibile non solo dalle leggi ecclesiastiche ma dall’intero ordinamento giuridico; che la tortura era considerata strumento probatorio nella piena disponibilità di qualsiasi giudice sul continente europeo e non appannaggio esclusivo degli inquisitori; che, infine, la segretezza della quale si circondavano gli inquisitori nel proprio agire era, oltre che prassi ordinaria per qualsiasi tribunale penale coevo, garanzia dell’identità dei delatori ma anche tutela (fragile, certo) per l’onorabilità dell’inquisito e della sua famiglia.

Nell’economia di un giudizio storico circostanziato, quindi, è necessario distinguere tra i pregi e i difetti che derivano dalla giustizia amministrata in un certo tempo e in dati luoghi da quelli che dipendono da criteri oggi considerati irrinunciabili: così, la condanna senza appello che si deve pronunciare nei confronti dell’odiosa repressione penale della fede religiosa, dell’uso della tortura quale strumento probatorio e della segretezza dei procedimenti giudiziali andrebbe, semmai, estesa a tutta la giustizia continentale europea antecedente le grandi riforme liberali settecentesche, non addossata unicamente all’Inquisizione (quasi a mo’ di capro espiatorio).

Non esiste probabilmente modo migliore per riassumere e fissare nella mente tali conclusioni (oltre che per mettere in pratica le indicazioni del marchese) che prendere in esame un caso concreto, discusso dall’Inquisizione nella seconda metà del Cinquecento: le traversie giudiziarie di Allodio Burco – nom de plume al quale si ricorse per salvaguardare l’onorabilità del reo – possono infatti ben restituire la distanza non solo cronologica ma anche culturale che separa la sensibilità contemporanea da quella di chi si trovò a giudicare il predetto Burco quale eretico.

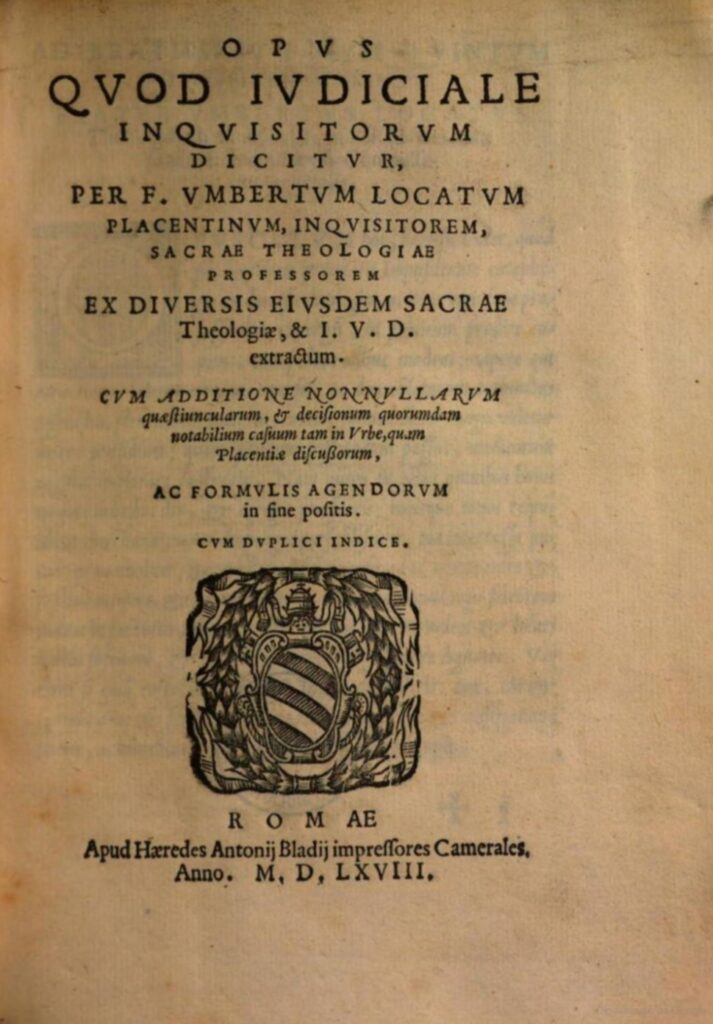

Il curioso caso del nicodemita Burco è tramandato alla posterità dal manuale inquisitoriale del domenicano Umberto Locati (1503-1587), quell’Opus iudiciale (1568) insignito della palma di primo testo di riferimento appositamente redatto per le esigenze della rinata Inquisizione romana: originario di Castel San Giovanni, il Locati disbrigò prima gli uffici di inquisitore a Pavia (1558-1560) e a Piacenza (1560-1566) per essere poi chiamato a Roma quale commissario generale del Sant’Uffizio (1566-1572), responsabile, cioè, dell’amministrazione quotidiana del supremo tribunale inquisitoriale.

Quello di Allodio Burco è solo uno tra le decine di casi che il Locati – sempre sotto pseudonimi – propose all’inquisitore novello dopo la ponderosa trattazione teorica che caratterizza la maggior parte del suo Opus, ben conscio, il Locati, di come esempi e casi concreti più che dispute e citazioni stuzzichino l’interesse del lettore («exemplis namque et similitudinibus magis quam disputationibus seu allegationibus moveri videtur gliscens mortalium appetitus»).

Allodio Burco venne denunciato al Sant’Uffizio quale professante alcune credenze proibite: le prove fornite dai delatori riuscirono a tal punto compromettenti che il Locati specificò come il solo esame di queste fosse quasi bastato a condannare il Burco («de nonnullis haeresibus ad Sanctum Officium delatus, ac pene de eis convictus»).

Posto agli arresti e sottoposto ad interrogatorio, il Burco, anche sotto tortura, dapprima negò qualsiasi addebito: in seguito, però, sottoposto ad esami più rigorosi – la proposizione narrativa utilizzata dal Locati è qui «cum rigorosius iterum fuisset interrogatus» e, sebbene la cosa non sia chiaramente esplicitata, quel «rigorosius» autorizza ad ipotizzare che una maggiore severità fosse applicata anche nella conduzione dell’interrogatorio tramite tortura –, l’indagato confessò di credere a tutte le dottrine insegnate da Jean Calvin (1509-1564) e, soprattutto, di voler morire continuando a professarle.

Esortato in seguito a dischiudere apertamente le circostanze nelle quali era giunto a conoscenza di tali dottrine, il Burco assicurò più e più volte di aver appreso della loro esistenza unicamente nel corso della tortura, presumibilmente in virtù delle domande suggestive postegli dall’inquisitore procedente («in tortura tantum didicisse pertinaciter respondit»). A nulla valsero mesi e mesi di tentativi di persuasione da parte di teologi e uomini pii: Allodio Burco continuò a professare convintamente la propria estraneità ai fatti addebitatigli.

Essendo una confessione estorta tramite supplizio pienamente rispondente ai canoni della giustizia penale dell’epoca, il Sant’Uffizio decretò che il reo venisse consegnato al braccio secolare per l’esecuzione della sentenza (la pena di morte era la pena ordinaria per l’eretico che non si pentisse delle proprie credenze eterodosse, fornendo antecedenti e nomi dei complici).

Una volta consegnato alle autorità civili per la condanna, però, ecco giungere l’evento inaspettato: esortato da alcuni sacerdoti, il condannato domandò di potersi confessare e di ricevere gli altri sacramenti, per poter morire «nella fede cattolica, come conviene ad un cristiano» (sono parole del Burco, puntualmente trascritte dal Locati).

La richiesta dovette suscitare una certa sorpresa, non foss’altro perché Calvino ed i suoi negavano valore sacramentale tanto alla confessione quanto all’estrema unzione: il comportamento del Burco, insomma, apparve difficilmente conciliabile con quello di un calvinista pervicace.

Si rimise la questione al pontefice – il cui nome non è specificato dal Locati: tutto però porta a pensare che si trattasse di Pio V (1566-1572), che presiedeva regolarmente le riunioni del Sant’Uffizio all’epoca della reggenza del frate castellano –, il quale, in quella che si potrebbe quasi definire una burla dal gusto un po’ dubbio, ordinò, evidentemente per saggiare la bontà della resipiscenza del Burco, di far condurre il condannato «ad patibulum» e di registrare il seppur minimo cenno di cedimento dal proposito di confessarsi.

La sincerità della conversione di Allodio Burco apparve pienamente soddisfacente, giacché, pur condotto a morte, egli – così conclude il Locati – rimase saldo nella sua richiesta di poter ricevere il conforto sacramentale: la sentenza di morte già emessa venne dunque cassata ed il reo venne destinato a servire quale rematore per un decennio su una delle molte galere che, all’epoca, vedeva impegnate le marine della penisola contro la minaccia turca (la condanna al remo fu punizione che vide una certa diffusione nel corso del Cinquecento, non solo presso l’Inquisizione: in ogni caso, sebbene non comportasse, come evidente, la morte, essa non si collocava certo tra le pene più miti, viste le terribili condizioni di vita alle quali i rematori dovevano essere sottoposti).

Al termine di questo tortuoso cammino attraverso le vicende giudiziali di Allodio Burco, ciò che dovrebbe rimanere impresso non è tanto lo scoperto ricorso a strumenti oggi considerati inappellabilmente iniqui quali la delazione anonima, la tortura quale mezzo probatorio, la carcerazione ad emolliendum o la presunzione di colpevolezza, essendo stata ciascuna di queste tristi evenienze tutto fuorché esclusivo privilegio dell’Inquisizione romana: ciò che dovrebbe, invece, lasciar maggiormente traccia è la ora maggiormente percepibile distanza che separa l’orizzonte culturale di chi si trovi oggi a leggere il caso di Allodio Burco e quello di chi, concretamente, lo trattò quasi cinquecento anni fa. Chi oggi, infatti, si sognerebbe di perseguire, torturare e mandare a morte un individuo per ciò in cui crede, fosse anche per ‘persuaderlo’ a confessare le proprie colpe per salvare la sua anima immortale?

Il fatto però che, ancora oggi, la liberta di coscienza e la libertà di espressione siano costantemente sotto attacco in varie parti del mondo (Occidente compreso) non fa altro che confermare che, se le procedure dell’Inquisizione romana (assieme a quelle di tutti i coevi tribunali continentali pre-liberali) sono misericordiosamente consegnate alle attenzioni degli storici del diritto, l’inquisizione à la Ghosn, l’inquisizione con la quale si son cominciate le presenti riflessioni, l’inquisizione intesa quale sopraffazione e prevaricazione delle garanzie individuali inviolabili è tutto fuorché un trascurabile relitto del passato.

Bibliografia

Mario Ascheri, I grandi tribunali, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, Treccani, Roma, 2012, pp. 121-128

Christopher Black, Storia dell’Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censure, Carocci, Roma, 2013

Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia University Press, Pavia, 2013

Dizionario storico dell’Inquisizione, a cura di A. Prosperi – V. Lavenia – J. Tedeschi, Edizioni della Normale, Pisa, 2010

Andrea Errera, Processus in causa fidei. L’evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino, Monduzzi, Milano, 2000

Umbertus Locatus, Opus quod iudiciale inquisitorum dicitur […], apud haeredes Antonii Bladii impressores camerales, Roma, 1568

Thomas F. Mayer, The Roman Inquisition. A papal Bureaucracy and its Laws in the Age of Galileo, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2013

Adriano Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Einaudi, Torino, 2009

Angela Santangelo Cordani, «La pura verità». Processi antiereticali e Inquisizione romana tra Cinque e Seicento, Giuffrè, Milano, 2017

Massimo Taparelli D’Azeglio, I miei ricordi, Barbera, Firenze, 1891

John Tedeschi, Il giudice e l’eretico. Studi sull’Inquisizione romana, Vita e Pensiero, Milano, 1997

© Riproduzione Riservata