Mi è capitata tra le mani questa vecchissima sentenza della Corte d’Appello di Roma in tema di contratto di trasporto di persone.

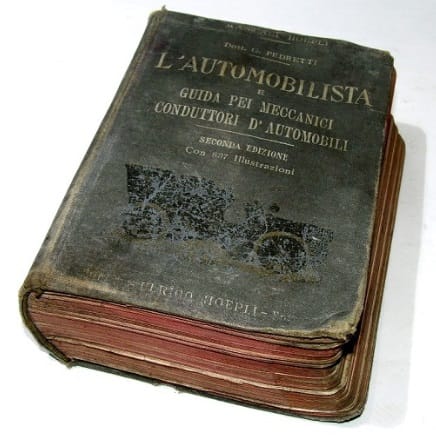

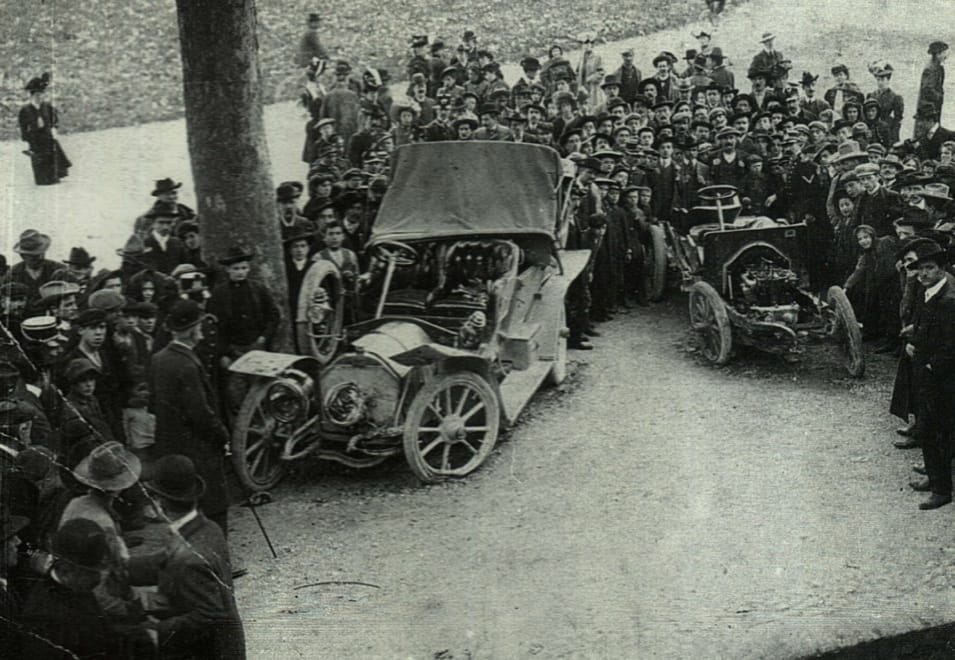

Siamo nel 1906, lo stato dell’industria automobilistica è ancora a livelli pionieristici. Le strade sono ancora affollate di carrozze, e le automobili (anzi, gli automobili) circolanti sono di numero irrisorio e altrettanto pochi sono gli audaci che sanno mettersi alla guida.

C’erano però già all’epoca le prime aziende automobilistiche che noleggiavano auto e che mettevano a disposizione anche lo chauffeur per il trasporto di persone e cose.

La vicenda oggetto della sentenza è in realtà drammatica, e solo i decenni e le generazioni che ci separano da essa potrebbero giustificare i sorrisi di chi avrà la pazienza di leggerla.

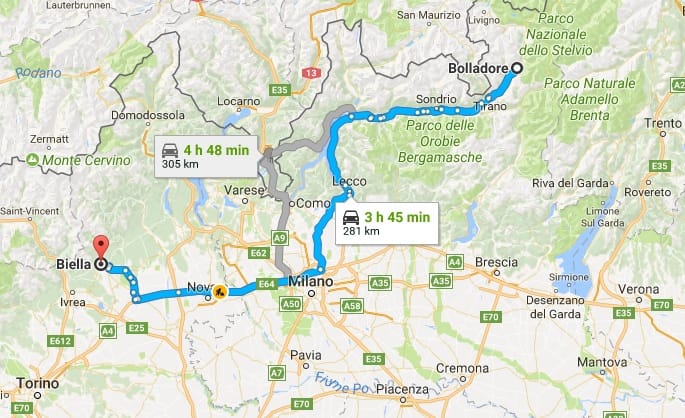

La famiglia Rosazza aveva noleggiato un’auto con conducente per permettere il trasporto di Augusto Rosazza, gravemente ammalato, dalla città di Bolladore, in Trentino, a Biella.

Tutto era stato puntualmente concordato. Ben 200 Lire per una autovettura coperta, che sarebbe dovuta giungere completa di chauffeur alle ore 6,00 del 7 agosto 1905 per arrivare entro la fine della giornata a Biella, in un unico viaggio, senza pause e interruzioni, alla velocità media di 30 km/h, per coprire i circa 300 km tra le due città. Benzina e lubrificanti esclusi.

Le cose però, fin dal principio, non erano andate per il verso giusto.

L’automobile era giunta il giorno prestabilito, ma con notevolissimo ritardo, e in condizioni disastrose, sicché era stato impossibile partire senza prima rimetterla in sesto.

La partenza avvenne solo il giorno seguente, ma l’autovettura era in condizioni così deplorevoli che in ben otto ore di tragitto si era arrivati appena a Sondrio.

Ora per dare l’idea dei tempi e delle distanze, si veda il tragitto che una moderna vettura farebbe oggi. Ma Bolladore – Sondrio, 45 km, in 8 ore sembra tanto persino per il 1906.

Insomma, un disastro. Le continue soste durante il viaggio, tra l’altro, avevano particolarmente fiaccato il povero Augusto Rosazza (accompagnato dal fratello Orazio, dalla loro madre e da tal Giovanni Verga). Le sue condizioni di salute erano talmente peggiorate, che era stato costretto al ricovero in ospedale, in attesa della ripartenza che fu possibile solo alle cinque del mattino del dì seguente, quando la comitiva si rimise in marcia, con a bordo anche un meccanico.

Dopo appena 20 km, però, la tragedia. Lo chauffeur aveva lasciato per un istante il volante al meccanico, il quale era sì meccanico, ma non sapeva guidare (e nel 1906 non si poteva chiedere di certo a un meccanico di sapere anche guidare!). Alla prima curva, il meccanico va fuori strada, sfonda il parapetto e fa precipitare l’auto in un torrente “trascinando seco i gitanti, i quali ne erano usciti, chi più chi meno, malconci“.

Alla luce delle travagliate vicissitudini, si era così (e finalmente aggiungo io!) deciso di proseguire il viaggio in treno, prenotando tutti i vagoni di prima classe per permettere un viaggio più comodo all’infermo, che però una volta giunto a Biella, morì.

La causa naturalmente aveva riguardato la richiesta di risarcimento dei danni da parte della famiglia Rosazza nei confronti dell’impresa automobilistica e si era in particolare discusso sulla natura del rapporto contrattuale tra le parti (una parte sosteneva si trattasse di mero contratto di noleggio auto, un’altra che fosse un vero e proprio contratto di trasporto).

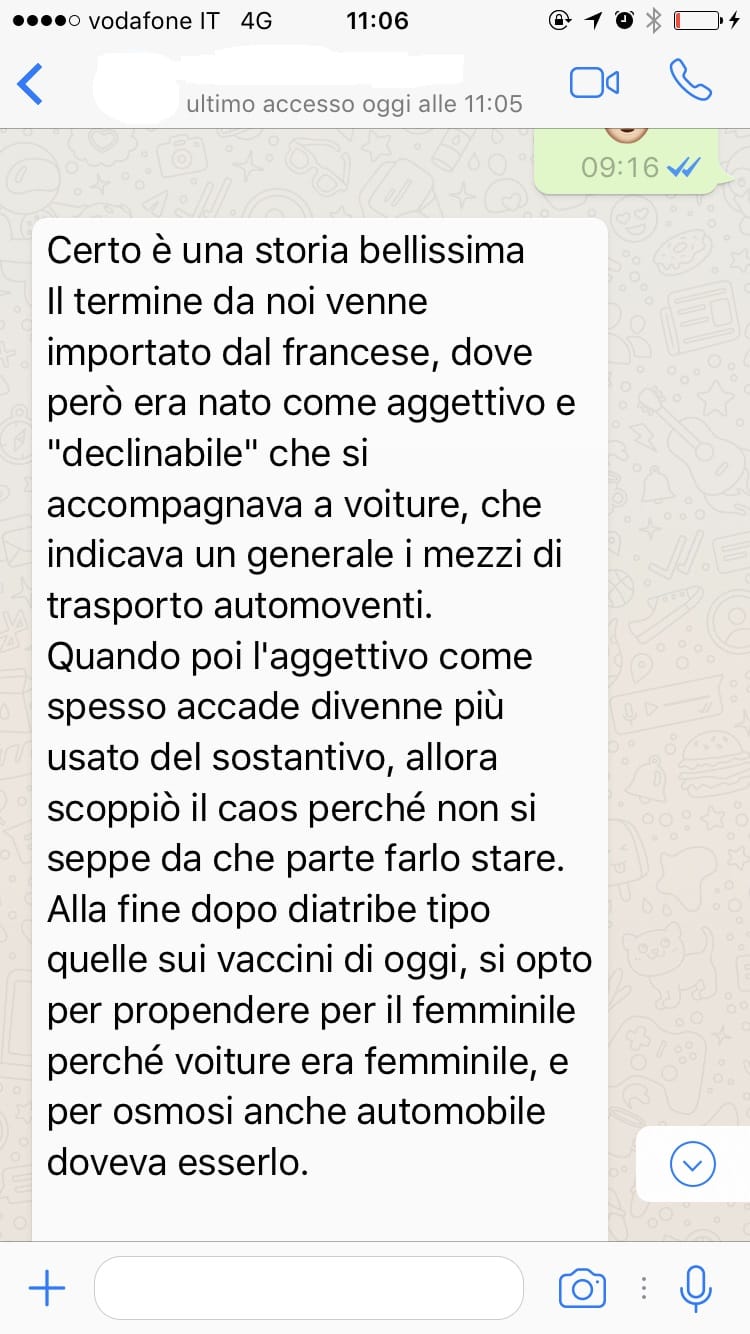

La decisione mi ha molto sorpreso anche perché la parola automobile è declinata al maschile. La prima volta che ho letto “un automobile” pensavo si trattasse di un errore di stampa. Poi quando ho visto tutti i participi e i dimostrativi al maschile (“l’automobile guidato in quel momento”, “l’automobile concesso a nolo”, “questo automobile”) mi sono preoccupato, e come è buona norma fare in questi casi, per avere lumi sul punto mi sono rivolto a un filologo (nel caso di specie una filologa, che come me scrive al passato remoto, ma in più omette gli accenti).

Le ho quindi chiesto: ma perché all’inizio del ‘900 l’automobile era maschio?

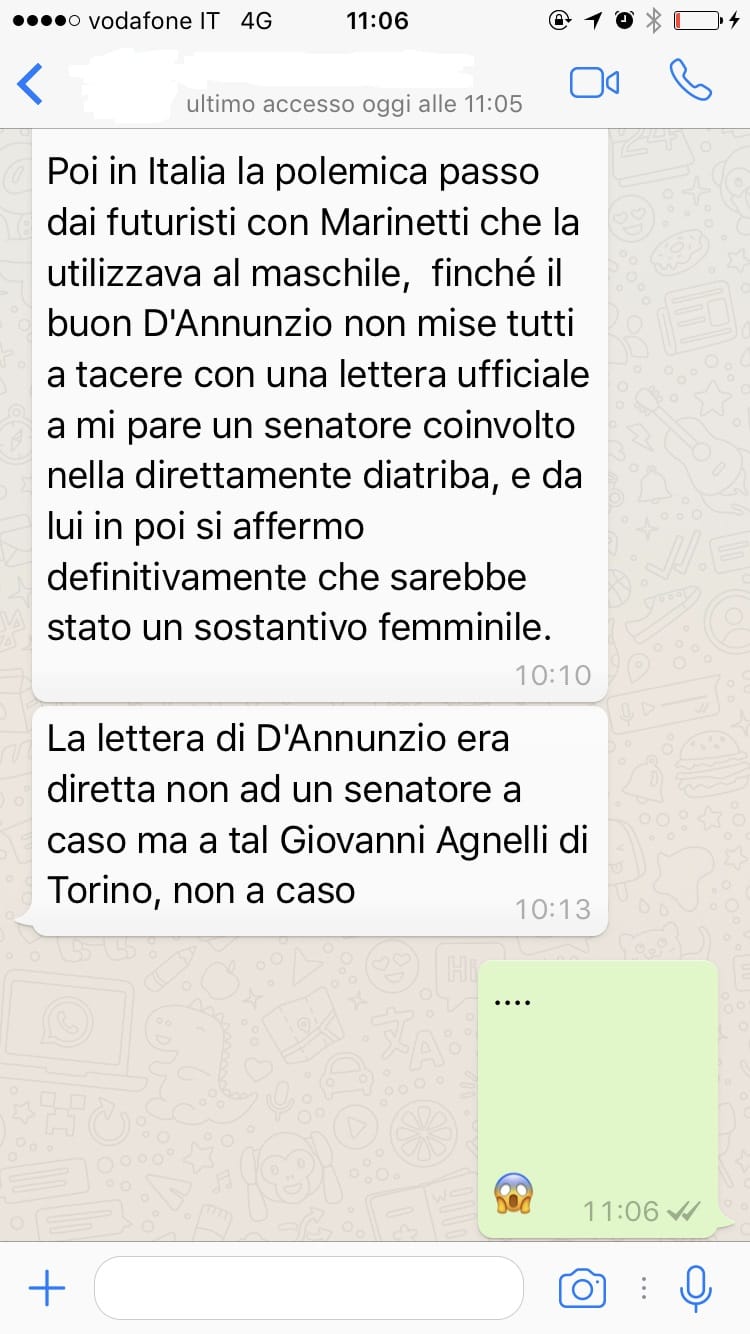

Ecco l’illuminante risposta direttamente dalla conversazione su Whathsapp

Ciò detto, vi lascio “finalmente” alla lettura della sentenza.

Tempo di lettura: 5 minuti, salvo incidenti.

© Riproduzione Riservata