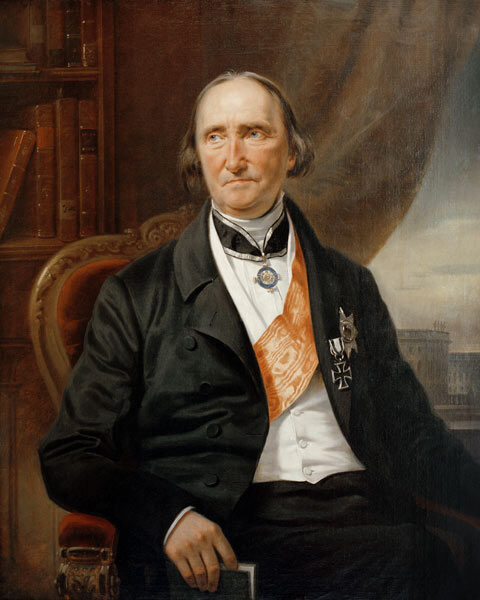

Giurista, nato a Francoforte sul Meno il 21 febbraio 1779, morto a Berlino il 25 ottobre 1861. Terminati gli studî nell’università di Marburgo nel 1800, vi ottenne l’anno seguente la libera docenza e nel 1803 la nomina a professore straordinario. Nel 1808 fu chiamato all’università di Landshut; ma nel 1810, fondandosi una nuova e grande università a Berlino, fece parte della commissione incaricata di formarne gli statuti, e v’insegnò per primo diritto romano fino al 1842. In quest’anno gli fu affidato nel governo prussiano il Ministero della riforma legislativa, dal quale uscì nel 1848 senza aver potuto attuare, per le ostilità incontrate, i piani che si era proposti. Anziché ritornare all’insegnamento, preferì dedicare alla sola attività scientifica il resto della sua vita.

La rinomanza universale del Savigny è particolarmente legata alla fondazione della cosiddetta “scuola storica”. Non fu il primo ad accorgersi dell’insufficienza dei metodi dei giusnaturalisti per la conoscenza e l’interpretazione del diritto; ma, oltre che praticare con energia e genialità incomparabili, nell’insegnamento e nella ricerca scientifica, un metodo di concreta aderenza alla realtà storica e alla propria fisionomia dei singoli sviluppi, Savigny ebbe modo di dettare quello che fu considerato come il manifesto della nuova scuola. L’occasione gli fu data, nel 1814, da un opuscolo di Anton Thibaut, Sulla necessità di un codice civile generale per la Germania; al quale egli contrappose lo stesso anno lo scritto Sulla vocazione del nostro tempo per la legislazione e la scienza giuridica. L’idea di un codice civile, analogo a quello che Napoleone aveva dato alla Francia e che altri stati venivano rapidamente imitando, era respinta non solo per ragioni politiche di grande efficacia sentimentale, date le condizioni in cui allora versava il popolo tedesco (che cioè non si potesse pensare a una legislazione germanica finché i Tedeschi non fossero riuniti in unico stato), ma anche per ragioni più profonde, attinenti ai modi di formazione e all’evoluzione del diritto positivo.

Il diritto per Savigny non può essere frutto di arbitrio legislativo, ma è fondato sulla moralità, la fede, il sentimento, le tendenze intellettuali di ciascun popolo, allo stesso modo come la lingua e l’organizzazione politica; perciò esso si sviluppa organicamente insieme col popolo a cui appartiene, progredendo col suo progredire e decadendo col suo decadere. La parte essenziale dell’ordinamento giuridico è quindi essenzialmente consuetudinaria, e la legge non può essere che fonte complementare, in quanto serve soltanto a risolvere dubbî e a colmare lacune. La scienza del diritto ha il solo fine di risalire alle più remote scaturigini del sistema in vigore, in modo da intenderlo nella sua vera essenza.

È facile vedere quale progresso fosse in questo modo realizzato in confronto ai metodi, deduttivi e antistorici, del giusnaturalismo; e infatti a Savigny ed ai suoi allievi (in particolare G. F. Puchta, J. C. Hassl e F. L. Keller, M. A. Bethmann-Hollweg) è dovuto il primato che la scienza tedesca si conquistò e conservò lungamente negli studî di diritto romano. Tuttavia la tendenza romantica che traspare dal programma di Savigny portava ad accentuare eccessivamente gli elementi originarî dei varî sistemi, a svantaggio del travaglio secolare che depura le regole giuridiche degli elementi accessorî forniti dal costume e dalla religione; e il difetto si accentuava presso i maggiori discepoli, specialmente il Puchta. D’altronde, nello studio del diritto romano e del suo sviluppo nell’antichità e nel Medioevo, l’analisi delle fonti, pur ricercate con infinita passione dal Savigny e dalla sua scuola, era resa difficile dal persistente rispetto per il testo giustinianeo, che ne impediva la necessaria critica. Ridando alle esigenze pratiche e anche all’arbitrio del legislatore il posto che loro spetta nell’evoluzione del diritto, ricostituendo il diritto classico attraverso la critica della compilazione di Giustiniano, dando, specie per quanto riguarda gli sviluppi del diritto romano in Germania, la debita parte agli elementi autoritari, la scienza successiva, che riconoscerà in Theodor Mommsen e in Rudolf Jhering i suoi maggiori maestri, supererà il punto di vista di Savigny: pur continuando a riconoscere in lui il gran fondatore della storia del diritto. Il titolo gli spetta, d’altronde, anche per la somma dell’opera personalmente compiuta: dalla “Storia del diritto romano nel Medioevo”, frutto d’immense ricerche, al mirabile “Sistema del diritto romano attuale”.