Molti anni prima di essere eletto Presidente della Repubblica e di entrare in politica, Scalfaro è stato un magistrato. Per un periodo ha svolto le funzioni di ministero. In questa sua breve, ma decisiva, esperienza si trovò a occuparsi di un difficile caso che comportava l’applicazione della pena di morte.

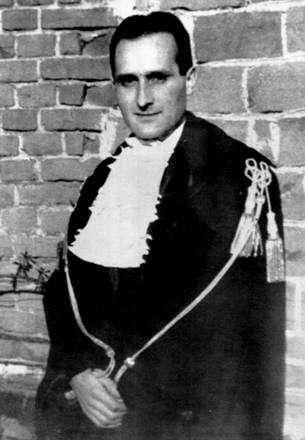

Oscar Luigi Scalfaro è ricordato per essere stato padre costituente, più volte ministro, presidente della Camera, sottosegretario con “delega” – si direbbe oggi – alla censura, e soprattutto il Presidente della Repubblica che “traghettò” l’Italia tra la Prima e la Seconda Repubblica, passando per le stragi mafiose e Tangentopoli.

C’è però una momento della sua lunga esperienza istituzionale che viene ricordato meno di frequente: quella da magistrato, o più precisamente, da Pubblico Ministero, funzione esercitata da Scalfaro prima di esser eletto in Costituente. Quella esperienza, seppur breve, è intrecciata proprio con uno dei pilastri della futura Costituzione.

© ANSA

Scalfaro entra in magistratura nell’ottobre del 1942. Lo viene a sapere mentre si trovava in Sicilia chiamato come militare, da cui viene di conseguenza congedato. Poco dopo aver terminato il tirocinio, entra in vigore il decreto luogotenenziale 142 del 22 aprile 1945 che aveva introdotto le Corti di Assise straordinarie, chiamate a giudicare i reati di collaborazione con i nazisti.

Il futuro Presidente fu collocato come P.M. a Novara, incarico dal quale in verità cercò inizialmente di esser esonerato, dato che aveva prestato servizio solo come magistrato giudicante, per giunta per pochissimo tempo. Ma lo scarso numero di magistrati in servizio, unito al numero in aumento di carichi, gli impose di dedicarsi anche al nuovo ruolo.

Qui, tra i vari procedimenti, si trovò ad occuparsi di uno particolarmente gravoso. Riguardava il caso di un repubblichino che, dopo avere scoperto un giovane antifascista che realizzava documenti falsi per salvare un gruppo di partigiani dalla polizia della R.S.I., prima lo torturò fino a spezzargli la spina dorsale e poi lo abbandonò nella periferia della città, dopo avergli sfondato il cranio a martellate, perché il partigiano non voleva rivelare i nomi degli altri membri del gruppo.

Come rappresentante della pubblica accusa, il P.M. Scalfaro sarebbe stato obbligato a chiedere l’applicazione della pena prevista dal Codice penale militare di guerra, ossia la pena di morte, come previsto dall’art. 4 d.lgt. 27 luglio 1944, n. 159.

Ciò causò a Scalfaro una grande e grave crisi di coscienza. Da un lato era consapevole come pubblico ministero di essere obbligato a chiedere alla Corte quanto previsto dalla legge; dall’altro, non poteva metter a tacere la sua convinzione (che traeva origine del profondo sentimento cristiano), che la pena di morte fosse senza alcun dubbio sbagliata ed inumana.

Per comprendere come si districò in questo dilemma morale, leggiamo il testo della sua requisitoria.

“Se la mia religione avesse ritenuto che lo Stato mai può fare questo, perché è delitto, io adesso mi sarei tolto la toga e avrei finito la mia carriera. Ma la mia religione non dice questo. Perché allora il Pubblico Ministero vi ha detto queste cose? Perché il Pubblico Ministero da quindici giorni, da quanto questo processo gli è stato messo in mano ha studiato, ha sofferto, ha pregato per non chiedere la pena di morte, ma non ha trovato strada di fronte alla gravità paurosa e alla inumanità di questo fatto. Non ha trovato strada perché si applica il Codice penale di guerra.

Scalfaro chiese così alla Corte una strada per non applicare la pena capitale, una strada che egli non aveva trovato.

Se la Corte dovesse trovare una strada per non applicare la pena di morte, il Pubblico Ministero ringrazia anticipatamente la Corte”.

Il processo si concluse con la condanna a morte dell’imputato, che però non fu mai eseguita poiché commutata dalla Corte di Cassazione in trenta anni di reclusione. Pena che peraltro fu scontata solo in minima parte grazie all’intervento dell’amnistia Togliatti (22 giugno 1946).

Nel 1994 fu proprio Scalfaro, da Presidente della Repubblica, ad apporre la sua firma all’abrogazione della pena di morte nel Codice penale militare di guerra, con la legge n. 589 del 13 ottobre 1994.

Fonte: Portale Storico della Presidenza della Repubblica

Fonte copertina: Portale Storico della Presidenza della Repubblica

© Riproduzione riservata

Bibliografia:

OSCAR LUIGI SCALFARO, La mia Costituzione, Passigli editore