Può un’inchiesta di costume di un giornalino scolastico diventare occasione di scontro tra le diverse anime della magistratura italiana? È quel che successe negli anni Sessanta con il celebre caso “La Zanzara”. Il pretore Romano Canosa ricorda il dibattito che spaccò i magistrati all’indomani dello scandalo del liceo Parini.

Milano, 1966. In una città che spesso mostrarsi pacata e ordinata, covava in realtà un fermento inatteso. E le aule del palazzo di giustizia, solitamente scenario di una routine consolidata, erano pronte a trasformarsi nel palcoscenico di un dramma che avrebbe acceso gli animi di tutto il Paese. Non si trattava di un grande processo di mafia o di un caso di cronaca nera eclatante; l’innesco fu sorprendentemente modesto: un giornalino scolastico. Eppure, proprio quel piccolo foglio di carta, La Zanzara, divenne il catalizzatore di tensioni profonde, svelando un’Italia in bilico tra tradizione e modernità, specialmente all’interno di quella magistratura che doveva garantire l’equilibrio.

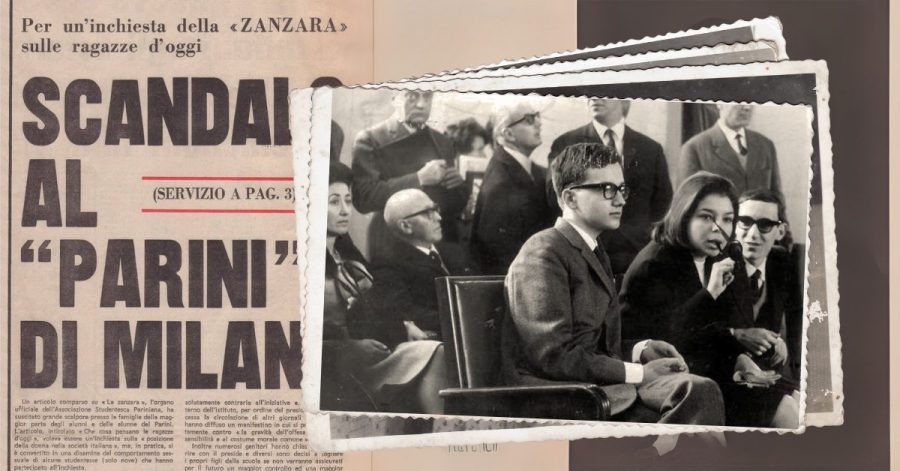

Il 22 febbraio 1966, il Corriere Lombardo urlava in prima pagina: “Suscita scandalo al Parini un’inchiesta pubblicata sul giornale degli studenti”. Genitori allarmati, professori indignati: il motivo era il contenuto, definito “scabroso” e addirittura “assolutamente amorale”, di un’inchiesta intitolata “Che cosa pensano le ragazze d’oggi?“.

Tre studenti del Liceo Ginnasio Parini – Marco Sassano, Marco De Poli e Claudia Beltramo Ceppi – avevano osato porre domande scomode, indagando sulla posizione della donna nella società italiana, toccando temi allora quasi tabù come l’educazione familiare, il sesso, la morale religiosa, il matrimonio e il lavoro. Era una finestra spalancata sulle inquietudini e le nascenti consapevolezze di una generazione che iniziava a mettere in discussione l’autorità e le convenzioni.

Il vero fulcro della bufera, ciò che fece scattare la miccia, furono le risposte relative ai rapporti sessuali prematrimoniali. Frasi come “Pongo dei limiti solo perché non voglio correre il rischio di avere conseguenze. Ma se potessi usare liberamente gli anticoncezionali, non avrei problemi di limiti”, o la più filosofica “La purezza spirituale non coincide con l’integrità fisica”, erano scintille gettate su un terreno infiammabile. Erano voci di ragazze che iniziavano a rivendicare una propria autonomia di pensiero, una coscienza individuale che si sottraeva ai dogmi consolidati.

La risposta non si fece attendere. Già lo stesso giorno dell’articolo sul Corriere Lombardo, la Procura della Repubblica di Milano, con il procuratore aggiunto Oscar Lanzi, avviò le indagini. Prima il preside e il vicepreside, poi i tre giovani redattori si ritrovarono a dover rispondere in questura. L’accusa ventilata era pesante: “incitamento alla corruzione“.

Come se non bastasse, in un clima già surriscaldato, un altro sostituto procuratore emise ordini di cattura per undici persone colpevoli di aver diffuso volantini contro la guerra in Vietnam e a favore dell’obiezione di coscienza. Nonostante la mancanza di un legame diretto con La Zanzara, l’operazione colpiva il vivace mondo studentesco milanese, e molti la lessero come una mossa per placare gli ambienti più reazionari e di estrema destra della città. A metà marzo, il caso non era più un affare locale, ma una questione che infiammava l’Italia intera.

Il culmine dello sdegno pubblico arrivò con la visita medica alla quale il sostituto procuratore Carcasio sottopose i tre studenti nel suo studio, tra battutine allusive. Mentre Marco Sassano e Marco De Poli si piegarono all’umiliazione, Claudia Beltramo Ceppi rifiutò. La notizia, divulgata dalla difesa, scatenò una reazione a catena. Nonostante la visita fosse tecnicamente prevista dalla legge per i minori imputati, le modalità e il clima inquisitorio trasformarono un atto burocratico in uno scandalo nazionale. Fu un momento in cui l’indignazione unanime per quel gesto divenne il veicolo per una protesta più ampia contro l’atteggiamento complessivo della Procura milanese, che sembrava voler stroncare ogni forma di libertà di pensiero e di espressione giovanile.

L’eco di questa protesta non si spense. Il 19 marzo, intellettuali di spicco firmarono un appello congiunto che denunciava non solo il “caso Zanzara” ma anche gli arresti per i volantini antimilitaristi.

E la vicenda era destinata ad accendere il dibattito anche all’interno della magistratura. Due giorni dopo, la sezione milanese dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) si riunì in un’assemblea turbolenta.

Ricordo ancora i fischi con quali venne accolto un giudice grasso e paonazzo mentre, mostrando una copia dell’Avanti! gridava che avrebbe querelato il giornale per vilipendio della magistratura.

R. Canosa, Storia di un pretore

Ci racconta di quei giorni caldi il pretore di Milano Romano Canosa nella sua autobiografia personale e politica Storia di un pretore. Testimone privilegiato di quell’epoca di scioperi, bombe, assemblee e proteste studentesche a cavallo fra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta, Canosa ricorda come il “caso Zanzara” sia stato determinante nell’aprire ed esplicitare un conflitto fino ad allora latente tra le diverse sensibilità socio-politiche raccolte nel sistema delle correnti.

Nonostante i tentativi di mantenere una facciata di unità, l’ANM approvò un ordine del giorno che, pur senza condannare esplicitamente, esprimeva “comprensione per i motivi che sono alla base di tale stato d’animo” e ricordava la necessità di tutelare le “libertà personali”. Fu una dichiarazione diplomatica, ma che per la prima volta riconosceva apertamente le preoccupazioni della società civile e poneva un freno alla tradizionale difesa corporativa.

Tornando alle sorti dei tre ragazzi del Parini, il processo fu celebrato nell’aula magna del palazzo di giustizia trasformata in un’aula d’udienza affollatissima, fu un vero e proprio scontro dialettico. Dopo accese discussioni e un clamoroso alterco tra il presidente del tribunale, Bianchi d’Espinosa, e il pubblico ministero Lanzi, la sentenza fu pronunciata: i tre studenti furono assolti, mentre solo il tipografo fu condannato per violazione della legge sulla stampa. Una vittoria simbolica per la libertà di espressione.

Ma le conseguenze del “caso Zanzara” non si fermarono qui. All’interno della stessa Associazione Magistrati, la vicenda lasciò un segno indelebile. Il presidente, il giudice Mario Berutti, una figura di spicco della corrente di sinistra, fu costretto a dimettersi per la posizione assunta. Per la prima volta, l’organismo che rappresentava i giudici italiani affrontava una crisi di vertice innescata da questioni direttamente legate all’attività giudiziaria e alle sue implicazioni politiche. L’epoca dell’unanimismo era finita, in favore del pluralismo e della visione “panpolitica” e conflittuale che avrebbe poi connotato lo spirito del Sessantotto e degli anni Settanta.

Il “caso Zanzara” fu il catalizzatore che fece emergere una netta divisione tra i moderati e i progressisti all’interno della magistratura, una frattura che negli anni a venire si sarebbe acuita fino a sfociare in vere e proprie contrapposizioni frontali.

Quella piccola Zanzara aveva, in fin dei conti, scosso le fondamenta di un sistema, contribuendo a ridefinire i contorni della libertà e della giustizia in un’Italia che cambiava.