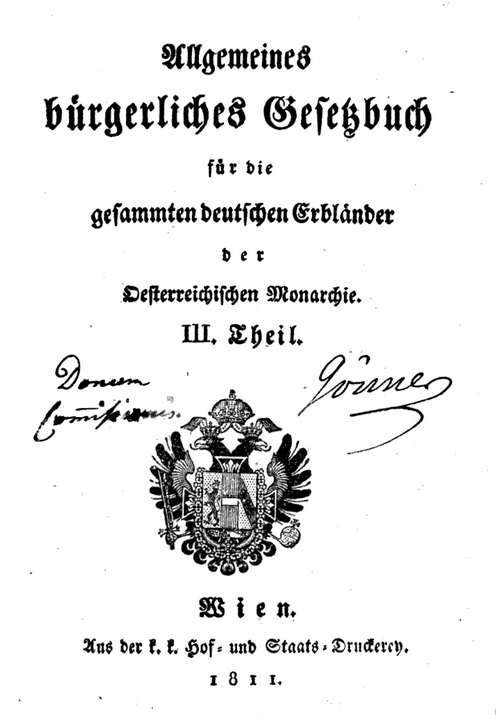

1 Giugno 1811 – Viene promulgato il Codice Civile Austriaco

L’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ossia il Codice Civile dell’Impero Austriaco altresì noto come ABGB, applicato nei territori di lingua tedesca (“für die Deutschen Erblande”) e tutt’ora in vigore, venne promulgato, con firma dell’Imperatore Francesco II, il 1° giugno 1811; entrò in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo.

Il testo normativo rappresenta il risultato di un processo di codificazione annoso, fortemente desiderato e iniziato già nel 1740 per volontà della regina Maria Teresa d’Asburgo e poi proseguito dai suoi eredi Giuseppe II e Leopoldo II.

L’antesignano dell’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch è stato infatti proprio il Codex Theresianus, elaborato da una commissione imperiale nominata da Maria Teresa. Fu un testo dalla sintassi particolarmente prolissa, prevalentemente radicato sulla trasposizione di diritto comune e dei diritti locali, con una struttura tripartita in diritti reali, diritti personali e obbligazioni. Le criticità strutturali relative alla sua difficile applicazione pragmatica ne impedirono l’entrata in vigore e il Codes Theresianus non conobbe mai promulgazione.

A questo fallito tentativo di codificazione seguì il Codice Giuseppino, promulgato nel 1787 e applicato in Galizia sotto l’egida della commissione incaricata da Giuseppe II, che abbozzò un testo dall’impianto prevalentemente illuministico, incentrato su diritti personali e diritto di famiglia. Sempre con l’orizzonte applicativo della sola Galizia, una ulteriore commissione di esperti giuristi fu incaricata da Leopoldo II di stilare un progetto sperimentale di codificazione che, dopo una prima applicazione, recepì le note di magistrati e accademici dell’epoca.

Successivamente, un ulteriore tentativo progettuale più ambizioso venne intrapreso nel 1801 dal magistero raffinatissimo di giuristi del calibro di Carlo Antonio Martini e Franz von Zeiller. Dopo circa tre rigetti dal sovrano Francesco II e svariate revisioni che si trascinarono per un decennio, il progetto fu completato e il codice fu promulgato, conoscendo applicazione in Austria, Tirolo, Boemia, Moravia, Stiria e Slesia, per poi essere altresì esteso agli altri territori dell’Impero. L’applicazione venne estesa al Regno Lombardo-Veneto nel 1816.

Si collocavano fuori dal suo perimetro applicativo le consuetudini, che si sarebbero stratificate anche dopo la sua entrata in vigore. Tra i principi più illuminati contemplati dal codice si palesa quello di interpretazione analogica e al diritto naturale a cui si ricorrerà in caso di lacuna normativa.

L’ABGB differenzia dal Codice napoleonico per la struttura più asciutta e imperniata su norme di principio. I suoi 1502 paragrafi si articolano in tre sezioni: diritti delle persone; diritti reali e contratti. È chiara l’impostazione kantiana (di matrice illuministica) tra i diritti della persona e i diritti sulle cose, a loro volta distinti in diritti reali e diritti obbligatori.

Per quanto atteneva il trasferimento della proprietà dei beni si distinguevano due modi di intendere il problema: non bastava il solo accordo (il consensualismo era principio tipico del Code Napoléon), ma era necessario un accordo materiale (la romana traditio: gli effetti traslativi si verificavano cioè con la consegna della cosa). Per il trasferimento della proprietà si rese necessaria la trascrizione – con effetto costitutivo – nelle tavole catastali, come avviene ancora oggi in tutti i territori Italiani che prima del 1918 appartenevano all’Austria-Ungheria.

Per quanto concerne il matrimonio si discusse molto nella Commissione e alla fine si decise, che, se in Francia esso figurava come contratto revocabile come qualsiasi altro, nell’Impero Austriaco per i cattolici sarebbe rimasto un sacramento e, per questa ragione, irrevocabile e indissolubile nel diritto civile. Ciò nonostante, alle comunità religiose minoritarie riconosciute dallo Stato venne consentito il divorzio, con un regime speciale.